ライカIIIB型(1938年)にアモータルというレンズを付けて

文学学術院教授 瀬戸 直彦(せと・なおひこ)

文学学術院教授。フランス語フランス文学コース。中世フランス文学・文献学。12-13世紀のとくにトルバドゥールの抒情詩を写本から研究している。17世紀以来の西欧考証学の伝統の厚みに圧倒される日々。これは知り合いのフランス人が撮ってくれたもの。このボケは単にカメラのブレです

今から30年くらい前のこと、ライカというドイツメーカーのバルナック型IIIfのカメラ (1947年製)をレンズ(エルマー5センチ)ともども頂いてしまいました。デジタルカメラなどまだ存在しない時代の、絞りとシャッター速度は自分で決める究極のマニュアルカメラです。

恐る恐る試写してみてその写りに驚きました。小さなサイズからは想像もできない、なんともいえない温かみの感じられる描写です。下さったのは私の専門分野での先輩で、体格も性格も桁外れの方です。それ以来カメラやレンズでもこの人を師匠と仰いでいます。

その後、自分でいろいろなレンズを試してみました。ライカ製のレンズは高価なので、戦前から各国でたくさんの交換レンズが出ているのです。その中で「おー、これは!」と驚いたレンズがあります。素晴らしくヌケがよくてしっとりとした写り。それがイギリス製のクック・アモータル・アナスティグマットです。スペックは2インチf.2とあり、これは口径50ミリ、開放絞り2という意味です。なんだか格好が悪くて絞りや距離計の調整リングもゆるゆるのレンズです。「ものすごく安っぽい鏡胴に取り付けられた、史上最低精度の距離計連動レンズという呪われた宿命を背負っている」なんて物の本には書かれています。

調べてみると、ミステリアスな歴史を持っています。もともと米国で1948年から発売されたフォトンというカメラに付いていたレンズでした。フォトンが高すぎて売れずすぐに発売中止になってしまい、テイラー&ホブソン社から供給されたこのレンズが余ってしまった。そこで、ライカに取り付けられるように下部のマウントをイタリアで加工して別売したらしい。リードという英国のカメラに付ける沈胴式の別バージョンもあります。

レンズを正面から(左)、横から見たところ(右)。「テイラー テイラー&ホブソン、イギリス製」の刻印。鏡胴は劣化しているが写りは良い。フォトンの流用による2、4、5という謎の数字が残ったままなのが、いい加減で良い

前からのぞくと、淡いブルーのコーティングとともに吸い込まれそうなガラスです。画質が非常に優秀な上、全アルミ製で軽いので愛用しています。シャープで色のりが良い、ただそれだけの何の個性もないデジタル用のレンズとは、どこか確実に違います。画素数など気にしない時代の、雰囲気のある描写を昔の光学技術者が追求した結果でしょう。

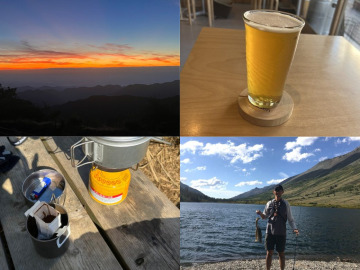

クック・アモータル・アナスティグマットのレンズを付けて撮影した写真

写真左:2018年3月、数寄屋橋にて。風に流れる柳の葉

写真右:2023年3月、小平ふるさと村にて。輪回しの赤い少女

美しいボケ味の醸し出す「ゆらぎ」の世界に浸れるのは、心の癒やしになっています。スマホのカメラなど押せば撮れるだけのカメラも記録用には便利ですが、光の状態を見極めて絞りとシャッター速度を自分で設定し距離計を合わせる。そうやって被写界深度を調整できる古いレンズの良さ。現在では使用できない鉛などの材料をガラスに用いていたらしいです。この変なレンズに限らず、フィルムカメラ用のレンズの良さをぜひ皆さんにも認識していただければと思います。

2018年2月、御徒町のJRガード下での一枚。柱のボケが美しい