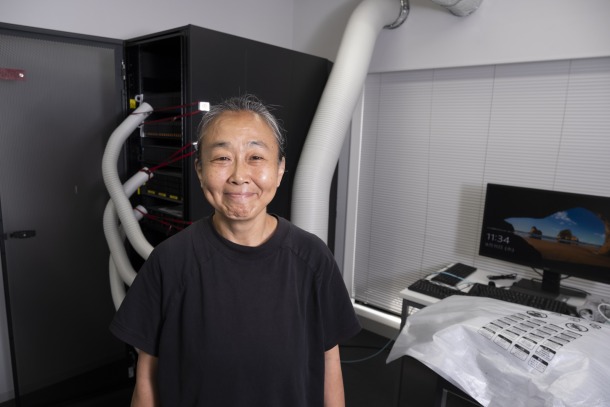

早稲田キャンパス リサーチイノベーションセンター(121号館)内、ビッグデータを解析するサーバールームにて

少子高齢化を背景に、社会保障分野における現役世代の負担増加が問題視されている昨今。さらに高齢化が進むことで、医療費や介護費のさらなる増大も懸念されています。

2024年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「健康とは何か?」。複数の専門家の視点から、健康について考えます。今回のゲストは、医療経済学を専門とする野口晴子教授(政治経済学術院)です。計量経済学などの分析手法を応用し、医療・介護ビッグデータをもとにさまざまな政策評価を行ってきた野口先生に、医療分野のビッグデータ活用の最前線について伺いました。

医療・介護ビッグデータを活用した研究の魅力は何でしょうか?

私たちが取り組んでいる研究は、“データ”という根拠を提示することで、時に停滞する政策議論を後押しし、より良い医療政策を推し進めるものでもあります。若者ばかりが不利益を被ることなく、社会構成員が同じスタートラインに立って生きていける社会づくりのためにも、この研究を続けていきたいと考えています。

INDEX

▼世界有数の規模と網羅性を誇る大変希少価値の高い日本の医療・介護ビッグデータ

▼健康・介護ビッグデータ活用のカギとなる「公益性」

▼データ分析を通して、少子高齢化による社会問題に切り込んでいく

世界有数の規模と網羅性を誇る希少価値の高い日本の医療・介護ビッグデータ

野口先生が専門としている研究内容について教えてください。

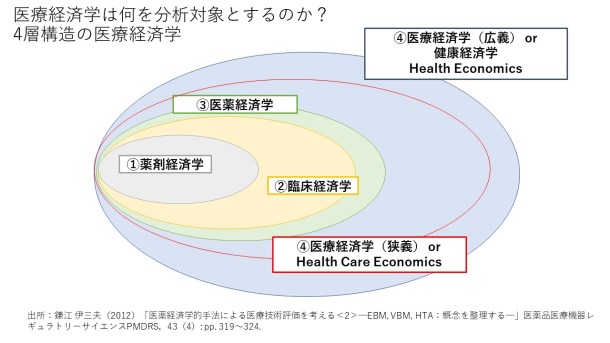

私は医療経済学を専門としています。医学と経済学の学際分野となりますが、狭義としては、薬剤の費用対効果を検証する薬剤経済学があり、もう少し広く捉えると、費用対効果の仕組みそのものが本当に医療サービスの効率性を上げているのか、患者の役に立っているのかという政策評価を行うことも対象になります。さらに、最も広義に解釈すると、医療・介護サービスが人々の健康や生命にどういった役割を果たしているのか、また、人々の健康や生命にはどういった社会・経済的ファクター(教育や所得など)が影響するのかということを、経済学的な観点から分析する健康経済学という捉え方まであります。

中でも私が長年の研究テーマとしているのが、医療政策の評価です。国が実施する医療政策について、国民の医療・介護ビッグデータを用いて実証分析を行っています。

医療・介護ビッグデータとはどのようなものなのでしょうか?

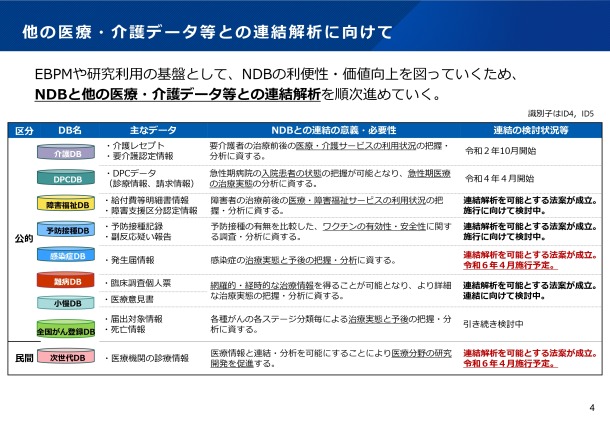

国が保有するデーターベースは複数ありますが、最も基本となるデータベースは、「レセプト情報・特定検診等情報データベース(通称NDB)」といって、皆さんが病院で診療を受けた際に受け取るレセプト(診療報酬明細書)や特定検診の情報で、傷病名、投薬名、検診結果、かかった医療費などが分かります。また、介護レセプトからは介護サービスの種類や要介護認定区分などが分かります。

国が保有する、「レセプト情報・特定検診等情報データベース(通称NDB)」以外のデータベース。厚生労働省 第176回社会保障審議会医療保険部会資料から

これらのデータベースについて、被保険者番号と個人情報を匿名化したさまざまな情報を紐付けることにより分析の幅が広がり、医療政策の立案や各種研究に活用されています。匿名化された識別番号に紐付く情報を追えば、ある人がどんな病気でどんな治療を受け、どのくらいの期間で治り、合計で費用がいくらかかったのかなどが分かるわけです。また、介護レセプトとの連携により、要介護状態となる前の疾患との関連性なども分析が可能です。

米国では1984年には同様のデータ収集が開始されましたが、日本では2009年に運用が開始されました。いずれも、膨大な医療費の負担が社会課題となる中、限りある財源をどのように活用すれば、効率の良い医療サービスの提供につながるのかを考えなければいけないという背景があり、その判断のエビデンスとして実証分析が必要になったのです。

また、日本の医療・介護データベースは、世界有数の規模と網羅性を誇る大変希少価値の高いものなんです。日本は米国とは異なり国民皆保険制度のため(※)、乳幼児から高齢者まで全ての年齢層のデータがそろっています。また、早くから医療情報の活用が進んだ北欧諸国と比べて人口規模が大きいため、発症確率の低い難病や障がいについてもそれなりの標本数を見込むことができるのです。

(※)米国の公的医療保険は、65歳以上の高齢者と障がい者などを対象とする「メディケア」と、低所得者を対象とする「メディケイド」のみ。

健康・介護ビッグデータ活用のカギとなる「公益性」

医療・介護データベースの課題はどのようなところにあるのでしょうか?

データベースの利用に際して、匿名性を担保し個人情報を守ることは大前提として、いかに公益性を担保するかが非常に重要な課題です。かつては医療政策の立案や検討を目的に、行政や研究者だけに活用が許されていたのですが、昨今はコンプライアンス遵守のもと、製薬会社や保険会社といった民間企業などにもデータの活用が許可されています。

例えば、製薬会社は医療レセプトから特定の薬剤を使用した患者のその後の診療履歴を分析し、新薬開発に生かすことができます。一見公益性が認められやすいケースに思えますが、提供するデータ項目によっては、当該薬剤を使用していない医療機関や地域に対して営業をかけるなど営利目的の利用も可能になってしまいます。このように、データの使用許可には極めて慎重な判断が求められるのです。利用申請に対しては、厚労省において有識者を含む厳格な審査体制が構築されており、必要最低限のデータしか提供されないようになっています。

なお、現在、米国では第三者機関が医療に関するビッグデータ活用の申請をする際には高額な費用が必要です。その金額は、大学機関、製薬会社、保険会社、どの立場であっても一律です。これは、その費用の一部をデータ管理の環境整備に投資できる意味では妥当な対応ともいえるのですが、一方で、資金力に応じてデータ活用のあり方と公益性にゆがみが生じてしまうリスクは否めません。

データ分析を通して、少子高齢化による社会問題に切り込んでいく

医療・介護ビッグデータを活用し、具体的にどのような分析が行われているのでしょうか?

今世紀に入り、医療情報と、所得や教育環境などの社会的な背景を突き合わせて行う分析が世界的な潮流となっています。それまで医学研究とは関連がないと見られていた経済学や社会学的な側面からも、健康・医療の問題にさかんにアプローチされるようになったのです。

現時点では、医療レセプトを通して、匿名化された個人がどんな疾患を抱えてどんな治療をしてきたかは分かっても、その人の社会的な背景を知ることはできません。しかし、健康状態の実態に迫るためには、家族構成やサポート体制の有無、経済状況といった社会的な背景を知ることが不可欠です。これができないと、医療政策が原因で健康状態に影響が出ているのか、それとも、その他の社会・経済的な背景が原因なのか区別がつかないためです。医療・介護ビッグデータと社会的な背景を掛け合わせた分析が可能になれば、より精緻な政策評価が可能になるのです。

医療経済学を通して感じる研究の魅力を教えてください。

私たちが取り組んでいる研究は、“データ”という根拠を提示することで、時に停滞する政策議論を後押しし、より良い医療政策を推し進めるものでもあります。医療政策に働きかけてその手応えを感じられた瞬間は、やりがいを感じますね。

例えば、2022年10月に健康保険法が一部改正され、一定以上の所得がある75歳以上の高齢者は医療費の自己負担率が1割から2割となった際、私たちの研究チームは、高齢者の所得に応じて健康状態や医療サービス利用の実態がどのように変化したかを分析することになりました。この研究では、負担率が2割になった高齢者は、一時期は医療サービスの利用を控える傾向が見られたものの、半年後には通常と同様の利用率に戻るという分析結果を導き出しました。医療サービスの利用を控えた時期がどう健康に影響を与えていたかの検証は必要ですが、この医療需要のパターンは社会保障審議会(医療保険部会)で報告されましたので、今後の政策議論にも影響を与えることになるでしょう。

この事例のように、高齢者の健康を悪化させずに社会全体の負担を減らせる取り組みがあることがデータという根拠をもって証明できれば、現在、持続可能性が懸念されている社会保障制度を少しでも改善することができると信じています。

ビジネスや社会政策では“三方よし”という言葉をしばしば耳にしますが、個人的には、それは現実的ではないと思っています。社会保障分野における現役世代の負担増加もまさにその一つで、予算に限りがある以上、高齢者と現役世代の双方が100%満足する解決法は存在しないと言わざるをえません。しかし、誰かが得をすれば誰かが損をするというトレードオフに直面している現実社会においても、未来を担う若者ばかりが不利益を被ることのないよう、そして、社会構成員が同じスタートラインに立って生きていける社会づくりのためにも、この研究を続けていきたいと考えています。

最後に、早大生に向けてメッセージをお願いします。

データを活用した分析は、理系領域だけでなく文系領域にも通じるものです。膨大な文章データから、有益な情報を抽出するテキストマイニングが注目を集めているように、データを扱う力はどんな学問にも生かすことができます。また今の時代、どんなキャリア選択をしたとしてもデータサイエンスの学びは大きな強みになるはずです。ぜひ在学中にデータを正しく整理・分析し、解釈する力を身に付けてもらえたらと思います。

とはいえデータを扱う上で必要なのは、分析や解析といった技術的なスキルだけではありません。他者の言葉に耳を傾けて共感する力、その人を取り巻く社会や環境に思いをはせる想像力こそが重要です。共感性や想像力を養う意味では、小説を読んだり、真剣に友人や恋人と向き合ったり、そして、旅に出て非日常を感じてみることも大切です。他者、そして、自分が生まれ育った環境とは異なる社会に対するリスペクトがあってこそ、データ活用の力が真に生きてくると私は考えています。こうした心を忘れずに、いろいろなことに挑戦してみてください。

野口 晴子(のぐち・はるこ)

政治経済学術院教授。ニューヨーク市立大学大学院経済学研究科・博士課程修了(PhD in Economics)。1997年から2000年まで、スタンフォード大学、および、全米経済研究所の研究員を兼務。2000年に帰国後、東洋英和女学院大学、国立社会保障・人口問題研究所を経て、2012年4月より現職。専門は医療経済学、ミクロ計量経済学を用いた実証研究、社会保障論。中央社会保険医療協議会・公益委員、厚生労働省「社会保障審議会」・委員などを歴任。2021年度文部科学大臣表彰(科学技術賞(研究部門))受賞。2024年現在、日本学術会議会員。

取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)

撮影:石垣 星児

画像デザイン:内田 涼