「悩むより、手を動かして試行錯誤」

基幹理工学部 3年 松本 元斗(まつもと・げんと)

西早稲田キャンパス WASEDAものづくり工房にて

昆虫型ロボット、トンボ型ドローン、指型ロボット、鳥型ドローンなど数々のロボットを独学で制作し、発明した物をSNSに上げて注目を集めている松本元斗さん。「好奇心には逆らえない」と語る松本さんの行動力は幼少期から発揮され、現在は手型のロボット制作による世界での活躍を目指し活動しています。今回は、ロボット制作を始めたきっかけや、今後の展望などについて聞きました。

――ロボット制作を始めたきっかけを教えてください。

昆虫をコントロールしたいと思ったことがきっかけです。幼い頃、家の近くの公園にカブトムシなどを採りに行くうちに、昆虫の動きに興味を持ちハマっていきました。小学5年生の夏休みに家族で行く予定だったハワイ旅行は、興味がある昆虫がいないことを理由に直前に予定を変更してもらい、昆虫採集目的だけでインドネシアのジャワ島に6日間連れて行ってもらいました。また、ただ動くだけではなくて、小さいドアが開閉するような細かい機構を持ったミニカーが昔から好きで。今思えば、その頃から物が動く仕組みに興味があったんだと思います。

そして、小学3年生の時ドイツのFesto社が発表したトンボ型ドローンを見て衝撃を受け、大好きな昆虫を自分で作ってみたいという気持ちになったんです。最初は厚紙でクワガタやバッタ、カマキリの模型を作り始めましたが、やはり実際に動くものが良いと思い、ロボット制作を始めました。

写真左:インドネシアのジャングルの中で昆虫採集をした時

写真右:松本さんが夢にまで見たコノハムシをインドネシアで捕まえた時の1枚

――一番思い入れの強い発明品は何ですか?

トンボ型のドローン。トンボの特徴は、4枚の羽を自在に動かし空中で静止や滑空ができることだそう

トンボ型ドローンです。トンボは昆虫の中で一番飛行能力が高いので、その複雑さに惚れました。小学3年生からゴムの力で羽ばたいて飛ぶ飛行機を制作し、小学5年生からモーターをつけてトンボ型ドローンを本格的に作り始めましたが、作り方を調べても大抵情報が見つからないんです。なので、こういう動きをするにはどうすれば良いのかをずっと考えては手を動かして。何回か諦めかけた事はあるんですが、ちょっと止めて、こうすれば飛ぶんじゃないかって突然思いついたら制作に戻っての繰り返しでした。その結果、7年かけて高校2年生の頃についに完成しました。

―― すごい努力ですね。挫折したことはありましたか?

うまくいかなかったときも、「こうしたら次は飛ばせるんじゃないか」とワクワクする気持ちが大きかったので全然苦じゃなかったんですよね。振り返ればよくやったなって思います(笑)。

小学6年生の時、異才発掘プロジェクトROCKETでトンボ型ドローンについて発表した際の1枚

また、小学4年生から中学校を卒業するまで、東京大学先端科学技術研究センターが主催している異才発掘プロジェクト ROCKET に参加させていただいたことも、制作を継続できた大きな出来事でした。

一緒に参加していた仲間は、天然鉱物に詳しい子や、絵で自分の世界観を独創的に表現する子など、いろいろな分野で特出した能力を発揮している小学生たちでした。さまざまな分野に秀でた仲間と一緒に新しい事を学び、プロジェクトを率いる東大の教授にさまざまな視点で意見をいただいて、自分の発明に生かし改善できたことも大きかったです。

――早稲田大学基幹理工学部に進学した理由を教えてください。

私は附属校(早稲田大学高等学院)出身なのですが、中学2年生の時に、異能ベーションというコンテストで当時作っていた指型ロボットでノミネート賞をいただきました。その受賞式で、羽ばたきドローンを作っていた渡邉孝信教授(理工学術院)と出会い情報交換をするようになったんです。そこで、基幹理工学部に興味を持つようになったのですが、ちょうど高校3年生の頃は鳥型ドローンの制作に没頭していたので、その開発のためにも航空系の分野を学ぼうと思い機械科学・航空学科を選択しました。

――大学に入ってからは、どんな発明をしていますか?

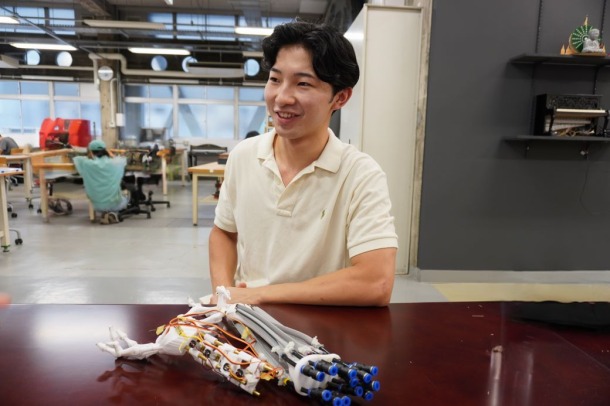

鳥型ドローンは、室内での直線飛行には成功しましたが、屋外での理想的な安定した飛行は達成していないため、完成を目指しています! また、現在は開発の途中ですが、東京藝術大学の宮廻教授のお誘いでクローン文化財というプロジェクトの一環として、義手のような手型のロボット制作をしています。最初に作ったロボットはモーターで動く仕組みで、細かい制御がしやすい一方、見た目が人間の手と違う上にパワーが無くて。そこから、人間の手の構造と全く同じように作って人体を理解しようと思い、関連論文を読み込んで、空気を送り込むことで動くロボットを続けて作りました。このロボットは、空気を圧縮するタンクから人工筋肉のチューブ1本1本に空気を送り込むことで、人工筋肉が収縮し指が動く仕組みになっています。自分の手と同じサイズで骨の1つ1つから作ってみたんです! ただ、空気を排出する機械音がうるさいという課題があるのでいろいろなタイプを制作して比較し、より人間らしい動きの再現を目指しているところです。

制作した手型ロボット。左はモーターで動き、右は空気を送り込んで動く仕組み

――今後の展望を教えてください。

将来的には、社会に貢献できる物を作りたいと思っています。今までは、好奇心のままに作りたい物を作ってきましたが、手型のロボットを作り始めてから人の役に立ちたいと思うようになりました。そうなると、今開発している手型ロボットの開発を進めて、義手の制作に生かしていくのが一番自分の理想に合うと感じています。また、英語力も生かして国際的にも活躍できるような人になりたいですね。2024年の夏には、JETRO(日本貿易振興機構)が主催する起業家などの海外派遣プログラムJ-StarXに義手の事業案で選抜され、シリコンバレーへ行きました。スタンフォード大学で起業家精神の本質や考え方について学び、自分のビジネス案をブラッシュアップする機会になりました。これまで学んできたことを世界での活躍につなげていきたいです。

J-StarXでビジネスプランをメンターや投資会社に発表している様子

第880回

【プロフィール】

東京都出身。早稲田大学高等学院卒業。趣味は筋トレで、海外の体操選手の超人的な動きを動画で見たのをきっかけに、高校2年生から筋トレを継続している。また、一人旅が好きで、2023年には一人でドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、スイス、スペインに行ったほど。旅行では、何事にも挑戦して現地の人と交流するのを楽しんでいる。SNSでは、ライブ配信で視聴者が投げ銭をすると自動でベッドが傾き松本さんが床に落ちる動画が、注目を集めている。現在Tik Tokのフォロワー数は、約3万7000人。ロボット制作以外では、ホテルでクロークとしてアルバイトをした経験からホテル業務効率化のアプリを開発したそう。

Instagram:@gentomatsumoto

X:@GENTO_MATSUMOTO

Youtube:@gentopia6489