「自分には居場所が無い」「家庭や学校は自分の居場所ではない」と、不安や息苦しさを感じた経験はありませんか? 「自分の居場所だ」と心から思える人や場所の存在は、もはや私たちの心の健康に欠かせないものと言えるでしょう。

2024年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは「健康とは何か?」。複数の専門家の視点から、健康について考えます。今回のゲストは、社会教育と青年期教育論を専門に、子どもや若者が主体的に育ち、生きていける社会の在り方を模索する阿比留久美教授(文学学術院)です。「居場所」を研究テーマの一つとして取り組んできた阿比留教授に、一人一人が生きやすくなる社会と、その実現のためにできることについて伺いました。

「自分には居場所がない」「生きづらい」という孤独や不安と、私たちはどう付き合っていけばいいのでしょうか?

居場所の選択肢を増やすと、今よりも息がしやすくなるかもしれません。居場所が変われば他者からのまなざしが変わると同時に、特定の評価軸から距離を置くことができます。また、生きやすい社会の実現には、現代社会で「当たり前」とされる概念を解きほぐす「アンラーニング」が不可欠だと考えます。

INDEX

▼社会が不安定な時代だからこそ求められる「居場所」

▼複数の居場所を持つことで「学校的な価値観」から解放される

▼既存の概念を解きほぐす「アンラーニング」で、多様な人生選択ができる社会に

社会が不安定な時代だからこそ求められる「居場所」

居場所という研究テーマに取り組み始めた経緯をお聞かせください。

私は教育学の中でも、家庭や学校以外の場所で行われる「社会教育」を専門にしています。「親ガチャ」という言葉に見られるように、家庭は自ら選ぶことはできないもので、それぞれ格差や不平等が生じるものです。学校も合わなかったからといって他校に入り直すのは実際難しいですよね。

でも「この家庭で生まれ育ったから、この学校に通っているからこう生きるしかない」では、あまりに救いがありません。学校のように分かりやすい学習の場に限らず、子どもや若者が主体的に学び、育つことができる場作りを考える中で「居場所」というキーワードにたどり着きました。

中でも力を入れてきたのは、居場所を通じた若者支援の研究です。学校を卒業し、就職をして働き続けるというような、ストレートで絶え間ない移行の道筋から外れたとしても、若者が自己責任を背負わずに歩み直せる社会を模索してきました。

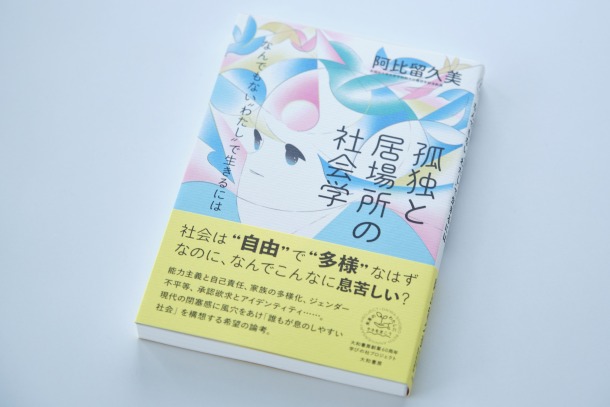

「居場所」を切り口に生きづらさの構造を解き明かす、阿比留先生の著書『孤独と居場所の社会学 』(大和書房)

阿比留先生が考える居場所とはどんなものですか?

多くの人が必要としている居場所とは、「自分はここにいていいんだ」と存在を受容してもらえる心理的な側面の居場所、ないし「自分は誰かの役に立っている」と自己有用感を得られる社会的な側面の居場所ではないでしょうか。そのように居場所を求める気持ちの背景には、不安定化する社会があります。

かつての終身雇用が崩壊し、人生の安定性が揺らいでいる現代社会で、私たちは人生選択の結果を一身に引き受けなければなりません。自己責任化した社会は、自由でありながらも不安で孤独なものです。だからこそ、ほっと安心できる居場所が求められるのでしょう。

複数の居場所を持つことで「学校的な価値観」から解放される

なぜ私たちには居場所というものが必要なのでしょうか。

学校もしくは会社をメインの居場所としている人は多いですよね。一方で、そこだけを居場所にしていると、自分の居場所を失わないためにはその場での評価や承認を得なければならないというプレッシャーが強まります。生きる場となる居場所に選択肢を持てないことは、時に息苦しさにつながるものなのです。

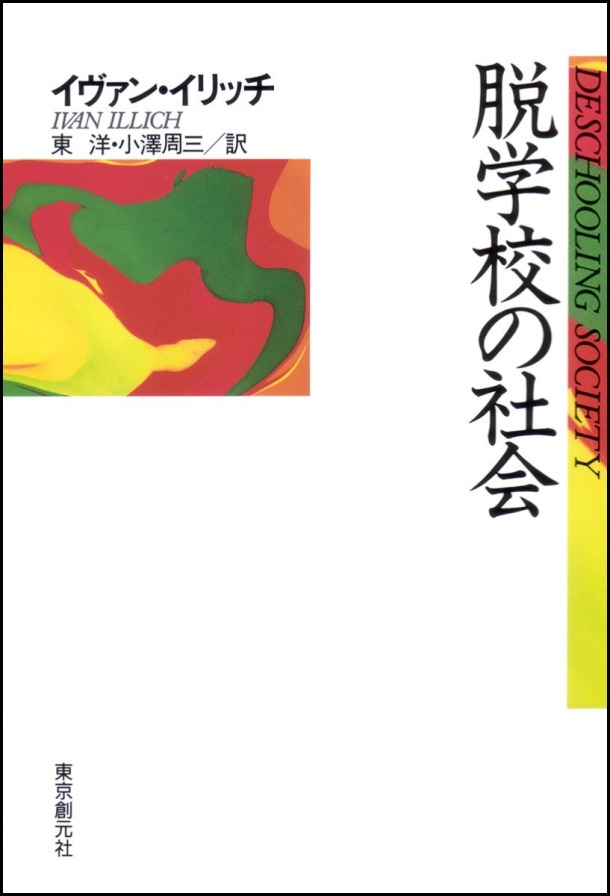

『脱学校の社会』イヴァン・イリッチ(東京創元社)

哲学者で社会評論家のイヴァン・イリッチは自著の『脱学校の社会』で、社会全体が「学校的な価値観」で覆われていると批判しました。「学校的な価値観」とは、成績が高いほど評価されるなど、学校教育において良しとするものを一律に正解とする価値観を指します。これは学校に限らず、今の日本社会全体にはびこる価値観です。例えば、高学歴や、大企業への就職を良しとする風潮は学校的な価値観の一例です。そのような一律な価値観の下で評価される場所から離れたいという感覚も、居場所が必要となる理由の一つです。

一般的に社会の中では、自分がどうありたいか以前に「評価される客体」として周囲からまなざしが向けられ、ジャッジされます。「あなたの勉強面は何点、外見は何点で、性格は何点ね」と、言葉にせずとも勝手に評価され、周りの人が自分のことを認識している自分っぽい「キャラ」にふさわしい振る舞いが求められます。

またあなた自身もその評価を内面化し取り込んでしまうために、例えば「これを言ったら生意気って思われるかも」「私がこういう行動を取ってもいいのかな…」と不安や葛藤が生じると言えます。

しかし、居場所が変われば関わる人も変わり、他人から自分へのまなざしも変わってきます。異なる居場所を持つことは、特定の評価軸を相対化し、多面的な視点を得ることを可能にしてくれます。

「学校的な価値観」における評価から距離を置くことが生きやすくなるには必要なのでしょうか。

そうですね。ただ「そんな評価軸を基盤とした社会なんて嫌だ」と思いつつも、私たちはその価値観を内面化しているために完全には自由になれないもどかしさもあります。

例えば就活中の早大生の話を聞いていると、「学校的な価値観」の下で強いストレスと恐怖を抱えているのを感じます。就職に正解も不正解も無いはずなのに、学歴や給与の高さをステータスとする社会的な評価軸によって、自分の選択が「正解」、つまり他者からプラスの評価をされるものなのかどうか、不安になってしまうのだと思います。

社会の評価軸から離れる意味で別の居場所は必要ですが、合わせて、自分が気にしている他者のまなざしや評価に振り回される必要なんてないのだと腹落ちする経験も重要だと思っています。私の場合は、研究者になる前に民間企業で会社員を経験したことで、一般的に正解とされるような収入の高さや安定よりも、自分が実現したい価値に沿って生きる方が、自分にとっては幸せなのだと気付くことができました。これは就職活動にも通じるものです。周囲の評価や社会的な価値観を相対化し、自分自身の価値観に気付く経験ができると、ぐんと生きやすくなる気がします。

既存の概念を解きほぐす「アンラーニング」で、多様な人生選択ができる社会に

一人一人が心の健康を保ち、生きやすい社会を構築するためには、どんな取り組みが必要だとお考えですか?

私が出会う引きこもりの方や就労支援の現場の若者たちの多くは、自分は大学を卒業できなかった、仕事を続けられなかったなど、「自分は人生で失敗した」と思い込んでいる面があります。しかし、対話を通して「それって本当に悪いことだったの?」「今の自分が本当に望む生き方は?」と問い直したり、職場体験で自分の得意なことが見つかったりする中で、再び前向きに社会と関わり始める姿を見てきました。

この変化を生み出しているのは、いわば自分に呪いをかけるように内面化してきた既存概念を解きほぐすアンラーニング(※)です。これを社会から離れてしまう前段階から実践できれば、しんどい思いをする若者を少しでも減らすことができるのではないでしょうか。自分への認識や社会の価値観のアンラーニングが浸透することで、人生で持てる選択肢をより多様に変えていけるはず。

(※)過去の学習で得た知識や認識などを取捨選択し、新たに学び直すこと。

先生が理想とする社会像についてお聞かせください。

一言で表現するなら「誰もが自由に、好きなタイミングで人生選択ができる社会」でしょうか。

『「全身〇活」時代―就活・婚活・保活からみる社会論』大内裕和、竹信三恵子著(青土社)

就活、婚活、保活など、何かを獲得するために逃れられない「〇(マル)活」について書かれた『「全身〇活」時代―就活・婚活・保活からみる社会論』という書籍があります。同著で論じられている「〇活」に代表されるように、現代社会にはある種の「正解」とされるような人生選択とタイミングが存在しています。しかし、「正解」とされる生き方をしていないと取り残されるだとか、寂しい人だと思われる社会なんてどうかしていると私は思うのです。

もちろん、ストレートで「一般的」ではない道を選ぶことで、得られたはずの社会的なうまみが減ってしまう側面もあるでしょう。それでも、うまみの多い人生が自分にとっての幸せかといえば、必ずしもそうではありません。

このライフコースでなければ幸せになれないなんて先入観を持たずに、自身の幸せを考えながら人生選択をしていける社会を目指せたらと思っています。そうすれば、自然と息苦しさが解消され、心の安定を得やすくなるでしょう。

そんな社会の実現に向けて、必要なことは何でしょうか。

自分の生きたいように生きるという選択をする人が増えるだけで、社会は変わっていくものです。例えば若者の非婚化にもいろいろな要因はありますが、それぞれの「選択的非婚」によって結婚が当然ではなくなってきた側面も往々にしてあるのです。

それはすなわち自分のどんな振る舞いも社会をつくることに寄与してしまうと言えます。

就活で、本来入社したい企業よりも知名度や年収で就職先を選ぶことや、社会の落後者になりたくないと無理をして選考を受け続けることは、自分が「本当は嫌なのに…」と思っている就活社会の強化につながってしまうのです。

どんな小さなアクションからでもかまいません。できる範囲で「自分はこんな社会を生きたい」と思える社会に近づけるような行動を選ぶことで、より良い社会を実現していけると信じています。

同時に、その人が選んだ行動の結果に対して全ての責任を自分で負わなければならないような現在の自己責任過剰な社会の在り方が変わっていくことが必要だと思います。

阿比留 久美(あびる・くみ)

文学学術院教授。博士(文学)。専門は教育学(社会教育、青年期教育論)。若者協同実践全国フォーラム理事。精神障がい者の地域活動支援センターでのファシリテーターや、目黒区社会教育委員などを経験。著書に『子どものための居場所論』(かもがわ出版)、『孤独と居場所の社会学』(大和書房)など。

取材・文:市川 茜(2017年文化構想学部卒)

撮影:石垣 星児

画像デザイン:内田 涼