「目標は勝利ではなく、今よりも速く走ること 」

自動車部 主務

創造理工学部 4年 小林 眞緒(こばやし・まお)

西早稲田キャンパスの中庭にて

1934年に創部された早稲田大学自動車部。時に速く、時に繊細な操作が求められるモータースポーツに情熱を注ぎ、部員一丸となり練習に励んでいます。そんな自動車部で選手と主務を兼任する小林眞緒さんは、「全日本学生運転競技選手権(全日本フィギュア)」、「全日本学生ジムカーナ選手権」、「全日本学生ダートトライアル選手権」(以下、全日本大会) といった主要な学生大会における女子の部全てで、個人・団体優勝を経験している敏腕レーサーです。輝かしい成績を持つ小林さんに、自動車部に入部したきっかけや大会での活躍、そして今後の目標などを聞きました。

※取材は2023年5月26日に行いました。

――自動車部ではどのような活動をしているのでしょうか?

私たち自動車部は主に、学生向けの自動車競技大会に出場しています。大会は、舗装されたコースを走行するタイムトライアル形式の「ジムカーナ」と未舗装コースを走行する「ダートトライアル」、細かな運転技術とタイムを競う「フィギュア」の三つ。各大会での優勝を目指し、最終的に全日本学生自動車連盟年間総合杯(※)を獲得するのが部の年間目標です。各競技に合わせて練習を行い、いろいろな会場へ遠征しています。

(※) 連盟が主催する競技会の団体部門で獲得した順位を点数化し、年度ごとに最も高い点数を獲得した大学に授与される。

部車を整備している様子

しかし、自動車競技は練習するにも一苦労。そもそも、自動車部ではベースとなる車両を修復したり整備したりと、車を造るところから始めています。車の運搬や練習場の予約、予算集めも活動のうちです。まさに一つの会社を運営しているようなもので、部員の仕事は枚挙にいとまがありません。それでも部活を続けているのは、大会で結果が出たときの達成感が何にも代えがたいものだからです。

――2023年3月「全関東学生自動車運転競技選手権大会」をはじめ、多くの大会で優勝を経験しています。これまでの成績を振り返っての感想を教えてください。

私が初めて大会での優勝を経験したのは、2021年に行われたダートトライアルの全日本大会。そこから現在まで全ての学生大会で優勝し続けてきたこともあり、今回もプレッシャーを感じていました。なんとか1位にはなりましたが、本番では実力をフルに発揮できず、悔いの残る部分もありました。

全日本ジムカーナ選手権大会での様子。写真左が小林さん

ただ、最近は自身の運転に手応えを感じています。競技者の少ない女子大会を目標にしていては大きく成長できないと以前から感じていて、男子レベルの記録を目指して走行練習に取り組んできました。また、練習中は自分の走行の様子を録画し、徹底的に分析して修正点を洗い出しています。そうした日々の積み重ねにより、大会本番でも運転は安定するように。男子とも戦えるレベルになってきたと自負しています。これからもただ勝つことにこだわらず、今よりも速い自分を目指していきたいです。

――そもそも、自動車部に入部したのはどのような理由だったのですか?

正直に言うと、私は以前から車が好き、というわけではありませんでした。海外での運転を視野に入れてマニュアル車の免許を取得していましたが、その時点では車自体に関心はなく…。入部したのは、コロナ禍でオンライン講義ばかりの味気ない大学生活を変えたいという思いから。1年生の夏に部活動を探し始めたところ、自動車部の活動が目にとまり見学してみることに。すると、新入部員はなんと0人! 先輩たちに「このままだと廃部になってしまう! 入ってくれ」と懇願され、入部する覚悟を決めたんです。

自動車部では競技に関することはもちろん、多くの学びがありましたね。入部当初は女子部員が3人ほどしかいなかったため、何かと肩身の狭い思いをすることがあったんです。男子が部内の代表枠を競っている一方で、自分が無条件で大会に出場できることに引け目を感じることも。そうした中で、自分が部に貢献するため頑張っているのが、部車の運搬です。運搬には中型免許が必要なのですが、同期が多忙で取得できないため私が免許を率先して取り、運転手として長い間練習のサポートをしてきました。選手としてだけでなく事務的な支援にも取り組んできたことで、自分の置かれる立場や環境の中で何ができるかを考え、主体的に行動する力が身についたと思います。

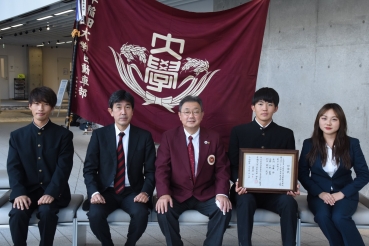

自動車部の主務任命式の様子。写真右端が小林さん。予算の申請や外部組織との連絡係などの雑務を担い、実務面でも部に貢献してきた

――これまで自動車競技を続けてきた中で、特に印象に残っている出来事はありますか?

1年生の冬に出場した「早慶対抗ジムカーナ定期戦(早慶戦)」は、自分にとって大きな転換点です。それまではコロナ禍の影響で練習が少なく、学部の勉強も忙しかったのであまり部活に参加できていませんでした。しかし、この早慶戦の新入生女子部門で1位を獲得。そこで、勝つことや走ることの楽しさを実感し、本気で部活に打ち込むことを決めたんです。

もう一つの転換点は「師匠」との出会いです。2年生の夏に初めて、広島で行われたダートトライアルの全日本大会に出場しましたが、それ以降、思うように記録が伸びない時期がありました。しかし、翌年の春に行われた練習会で出会った自動車部出身の先輩から、走り方を大幅に変えるようアドバイスをいただいたところ、1日で驚くほどタイムが縮んだんです! 私はその先輩を師と仰ぐようになり、それからは練習を手伝っていただいたり、走行動画を見てアドバイスをいただいたりと、今でも手厚くサポートしてもらっています。

大会で勝利することで、師匠に成長した姿を見せたいと話す小林さん

――ところで、小林さんが所属する建築学科ではどのようなことを学んでいますか? また、部活との両立はどのように行っていますか。

大学では、都市計画系の授業を中心に受講しています。絵を描くことが好きなので、入学した頃はデザインをする意匠系が向いていると考えていました。でも、学科でいろいろと勉強していくうちに設計よりも前のフェーズ、都市開発の計画や予測を立てる段階に関心を持つようになったんです。現在は、矢口哲也教授(理工学術院)の研究室で都市開発を学んでいます。

研究室の前にて

部活と勉学は完全に両立できているかというと、怪しいところですね(笑)。ただ、自分が好きな分野の授業はしっかりと受講し、単位を取得してきました。今は卒論・卒業計画の制作もあり忙しいですが、興味を持ったものには一生懸命向き合うという姿勢が身に付いているので、どちらにも全力で取り組んでいきたいです。

――最後に、自動車競技の魅力と今後の目標を教えてください。

学生モータースポーツには独自の魅力があると思います。社会人になると車の整備や大会エントリー、荷物の運搬などを全て一人で行うため、自動車競技は自然と個人プレーになるんです。しかし、私たち自動車部は資金力のない学生が一つの目標に向かって日々協力し合っています。大会出場枠や使える車に限りはありますが、一人一人が選手や部全体を支えるために動き、そこに価値を見いだしていく。今しかできない、これら全ての経験が魅力的で自動車部の一員ということに誇りを持っています。

現在の目標は、6月にある全関東学生ダートトライアル大会の連覇です。そして、その先にある全日本大会の開催地は広島県。私にとって、公式デビュー戦の会場で最後のダート大会に参加することに、運命的なものも感じています。最後まで全力で走り抜き、最高の結果へとつなげていきたいです。

全日本ダートトライアル選手権大会で競技中の様子。初めての公式戦優勝を飾ったダート競技には、特に力を入れてきたそう

第848回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

法学部 4年 佐久間 隆生

【プロフィール】

福岡県出身。福岡雙葉高等学校卒業。雪道を運転することが好きで、冬は毎週のように長野県まで車を走らせている。これまで3台の車を所有したことがあり、現在の愛車はホンダのインテグラ。