「アフターコロナの舞台で、『人に見せる』年を目指します」

社会科学部 4年 Huang Xavier Takeru (ホワン・ザビエル・タケル)

戸山キャンパス コンバットマーチ碑の前にて

早稲田スポーツの試合をはじめ、さまざまなシーンで場を盛り上げる早稲田大学応援部。その最上級生として部を引っ張る社会科学部4年のホワンさんは、米国やシンガポールでの学生生活を経験した後、早稲田大学へ進学した経歴の持ち主。応援部に入部したものの、当初はコロナ禍で一人でのオンライン練習を余儀なくされ、思い描いていた活動が難しい時期も経験したと言います。そんなホワンさんに、応援部での活動で印象的だったことや最上級生として心掛けていること、そして早稲田への熱い思いを聞きました。

――早稲田大学へ進学し、応援部に入部したきっかけを教えてください。

シンガポール・アメリカン・スクールの友人と。当時も、学校行事に向けて士気を高めるイベントの開催に携わっていたそう(右端がホワンさん)

シンガポールの高校を卒業後、出身である米国の大学に進学することも考えたのですが、学費の都合で断念することに。日本の大学に行こうと意志を固め、何校かキャンパスを見学した際に、キャンパスの開放感やアクセスの良さ、早稲田の街の雰囲気に引かれ、早稲田大学への進学を決めました。

応援部には、2019年に入学した当初、学内パフォーマンスや早慶戦での応援を見て興味を持ちました。私は9月入学だったのですが、応援部の入部受け付けは4月のみだったので、翌年2020年4月に念願かなって入部しました。

――しかし、2020年はコロナ禍真っただ中。入部当初の活動はいかがでしたか。

シンガポールの自宅で一人練習している様子。当時は日本にいる同期部員も同じようにオンラインで練習していた

2019年度の春休み、親が住んでいるシンガポールに帰省をした際に新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、2020年のほとんどをそのままシンガポールで過ごすことになってしまいました。そんな中、オンラインで練習が始まり、応援部の一員としての活動が幕を開けました。

自分のパフォーマンス動画を上級生に見てもらい、オンラインで指導してもらう練習を繰り返していたのですが、披露する機会の見込みがなく、また目標にすべき舞台をイメージすることも難しく…。実際に応援部の活動を生で見たのが入部の決め手だったこともあり、思っていた活動と違うなというのが正直なところでした。

また、シンガポールからリアルタイムの練習に参加するためには、時差の関係で朝早くからすごく大きな声で応援練習をすることになるんです(笑)。あまりの声の大きさに、同居する家族から驚かれることもありましたね。

――日本に戻ってきてからはどんな変化がありましたか?

最初は同期との隔たりに苦心しました。他の同期は2020年の後半から少しずつ対面で練習を始め、お互いの信頼関係を築き始めていたのですが、その間私はシンガポールで一人、練習を重ねていただけ。2020年の冬休みに日本に戻ったのですが、途中参加のような形になってしまったんです。

応援部の練習は、「精神力」がすごく大事になります。例えば、横に並んで拍手するというシンプルな応援でも、動作だけでなく他の部員との心のつながりを大切にし、一つの大きなものを作ろうという意識が重要なんです。だから、オンラインで一人で練習していた私は、そのような周りの部員への意識が不足しており、同期部員との差を感じたので、まずは何とか輪に入らなきゃという気持ちがありました。

さらに、応援部では結束を強めるため、何かあったときに連帯責任をとるので、応援部の上下関係や規律に慣れていない自分のせいで同期まで怒られている際には申し訳なく、辞めたくなったことも何度もありました。それでも頑張って仲間と練習を重ねていくうちに、息が合うようになり、自分も輪に入れたと感じるようになったときには感慨深かったです。

応援部の同期と大隈庭園で(左端がホワンさん)

――応援部での活動の中で印象的だった出来事はありますか。

2022年春の野球早慶戦の一回戦は外せません。コロナ禍で声出し応援などの活動が制限されていた際は、エール交換が終わった後に球場がシンと静まり返るのが普通だったのですが、そのとき初めて観客の拍手の音が聞こえてきて。ただの拍手の音でしたが、ここまで続けてきて良かったという感動につながり、泣きそうになりました。みんなで応援していることを改めて実感し、心がすごく温かくなったんです。

2022年春の早慶戦での応援の様子。その年の東京六大学野球春季リーグの中で、唯一観客と同じ場所で応援ができた試合だそう

――現在、最上級生として気を付けていることはありますか。

応援部で、4年生は「絶対」の存在なんです。下級生から上級生に話し掛けることが難しい慣習があるため、下級生が困っていたり不満に思っていたりすることがないか、4年生の方が気付けるように気を配っています。

そのためにも特に、食事に誘うように心掛けています。応援部では、気軽に話ができる食事の場は貴重なんです。下級生も普段話せない分、この食事の機会にいろいろ伝えようという感じで話が弾みます。自分が先輩にしてもらったことを踏まえて、自分もいい雰囲気を作れるように頑張っています。

――今年の活動への意気込みを教えてください。

私にとって今年は「人に見せる」年になると思っています。さまざまな機会でパフォーマンスを見てくださる観客や選手はもちろんのこと、コロナ禍の中でも伝統を引き継ぎ、支援いただいた応援部の先輩方、そして後輩たちに、自分たちの応援を見せたいです。対面での披露の機会が増えると思うので、自分が入部前に憧れた熱気を体現したいですね。

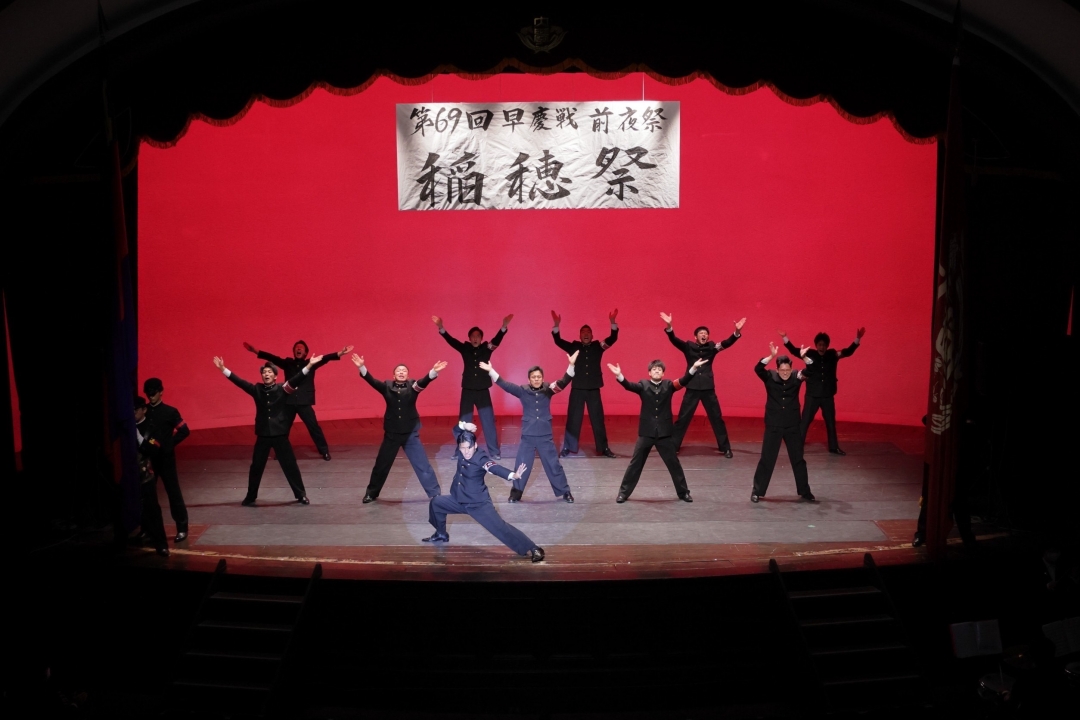

大隈記念講堂で開催された、秋の野球早慶戦の前夜祭である稲穂祭のステージ。2022年は3年振りに対面で開催された

ーーこれまでの経験を踏まえて、ホワンさんが考える「応援」とは?

部員の中でもそれぞれ違う答えがあると思いますが、私にとっては「心を動かす」ことです。

拍手をしたり太鼓をたたいたりと手段はさまざまありますが、それらを通して選手や観客の心を動かし、士気を高めるのが一番重要だと感じています。練習を重ねて自分たちのパフォーマンスに磨きをかけ、観客と一緒にポジティブに応援を楽しめたらいいですね。

ーー改めて、早稲田大学の好きなところを教えてください。

お気に入りのワセメシは三品食堂の「赤玉ミックス」

ある稲門会の総会で早稲田大学校歌を歌唱した際に、すごく幅広い年代の方々が、誰に言われるでもなく全員で腕を振っている様子に感動しました。世代や学部を超えて同じ伝統の中にいて、自分もそれを引き継いでいるということが誇らしいです。

それと、やはり早稲田に勝る学生街はないと感じますね。応援部の活動で他大学のキャンパスに行くこともありますが、特に飲食店の充実度は随一だと思います。応援部としてポスターなどを貼らせてもらうこともあるのですが、そういう交流で応援部が成り立っているというのもあって、学生と街の深い関わりを感じています。

――最後に、早大生に向けてエールをお願いします。

今年はコロナ禍の制限もほとんど解除され、さまざまな学生文化が復活する年だと思います。まず5月27日(土)、28日(日)に控えているのが、野球早慶戦。「死力を尽くして打倒慶應」を目標に、応援にも熱が入ります。それをきっかけに一層、共に早稲田文化を盛り上げていきましょう!

第843回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 3年 田邊 紗彩

戸山キャンパス 早稲田アリーナにある応援部の部室前で

【プロフィール】

米国出身。シンガポール・アメリカン・スクール卒業。趣味はピアノとチェス。頭を使うゲームが好きだという。休日は早稲田を散歩し、知らなかった喫茶店に入ってゆっくりとした時間を楽しむことが多いそう。

応援部Twitter:@WU_ouen

応援部関連サイト集:https://instabio.cc/3091013JVaJTa