「大学再受験をきっかけに、新たな領域への挑戦意欲が湧いてきた」

社会科学部 3年 中林 健人(なかばやし・けんと)

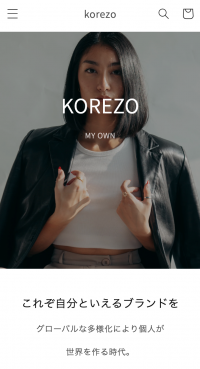

近年、SNSを中心に目覚ましい活躍を見せるインフルエンサーたち。彼らは企業の商品PRやコラボ商品の開発など、さまざまな媒体でその存在感を遺憾なく発揮しています。そんな中、インフルエンサーによるアパレルブランドの立ち上げを支援するファッションD2C(※1)プラットフォーム「KOREZO」が、2021年9月に始動しました。代表を務めるのは、社会科学部3年の中林健人さん。たった一人で事業を運営する中林さんは、京都大学を中退した経歴の持ち主。そんな中林さんに「KOREZO」を始めたきっかけや事業の内容、そして早稲田大学に入学した理由などを聞きました。

(※1)Direct to Consumerの略称。中間流通を介さず、製造者が消費者と直接取り引きすることを指す。

――まずは、「KOREZO」について詳しく教えてください。

「KOREZO」はインフルエンサーによるアパレルブランドの立ち上げを支援する事業です。商品の企画支援から製造・販売までを請け負い、ブランド運営を全力でサポートしています。

「KOREZO」のビジョンは「これぞ自分といえるブランドを」。現在は4つのブランドを展開している

僕は以前、インフルエンサーのためのアフィリエイト(※2)サービス事業を行う企業でインターンをしていました。そこでの経験を通して、「自分のブランドを持ちたい」と考えているインフルエンサーの方が多いのではないかという仮説を立てたんです。祖父母や両親が縫製やアパレルの仕事をしていたこともあり、僕が持つ「アパレル」という背景とインフルエンサーの需要をつなぎ合わせたことで、この事業が生まれました。

(※2)インターネットマーケティングの手法の一つ。自身のWebサイトなどに商品の広告を掲載し、成果に応じて広告主から報酬を受け取る。

――事業は中林さん一人で行っていると聞きました。大変なことも多いのでは?

これまでの苦労は数え切れませんが、最初の難関は資金集めでしたね。起業するにあたっては、どうしてもまとまったお金が必要です。学生起業家を対象とした補助金に応募したり、中小企業診断士の方に面談してもらったり、エンジェル投資家(※3)やベンチャーキャピタルに掛け合ったりと、あちこち駆け回りましたが全て失敗。最終的には、縫製などの製造工程を両親のアパレル会社に委託し、ECサイトの構築などを自身で行うことで資金を最小限に抑え、なんとか自己資金のみで事業を開始することができました。

(※3)起業して間もない企業に資金を出資する投資家。

作成中の商品サンプル(仮組みの状態)の様子

最初のクライアントは福岡県在住の方でした。コロナ禍でもあったのでZoomでの打ち合わせを中心に企画を進めていきましたが、ここでも苦労は絶えません。商品に使用する生地はスワッチ(素材の見本)を基に決めるのですが、相手が遠方にいることもあり実物を届けるのに時間がかかります。また、商品サンプルがクライアントの希望と違っていることもあり、修正にも時間を取られました。結局、完成したときには予定していたスケジュールを大きく超過していて…。

ただ、完成したブランドをサイトに掲載したときの感動はひとしおでした。長い時間をかけて紡いだものを一つの商品として世に送り出せた達成感や、商品が売れたときの感動は今も忘れられません。

――今後は「KOREZO」をどのように展開していこうと考えているのでしょうか。

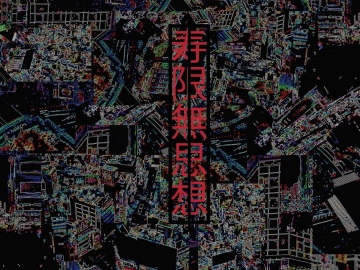

まだまだ道のりは遠いですが、「年間1,000万円の売り上げが出せるブランド」を「KOREZO」から発信することが当初からの目標です。事業の立ち上げから1年がたつ中、現在は自分のオリジナルブランド制作にも注力しています。ブランド名は「寿限無思想(じゅげむしそう)」。デザイン画の一部は地図をモチーフにしており、渋谷や恵比寿、高田馬場など実在する都市の地図をモチーフに、さまざまなテキスタイルを作成して服を作っています。デザインのブラッシュアップを重ねた後、「KOREZO」の1ブランドとして本格的に始動する予定です。

写真左:「寿限無思想」のブランドロゴ。デザイン力で負けても発想だけは負けたくない、「限り無く思想することのありがたさ」が、ブランド名の由来だという

写真右:「寿限無思想」の服を着用しての渋谷駅でのストリートスナップの様子

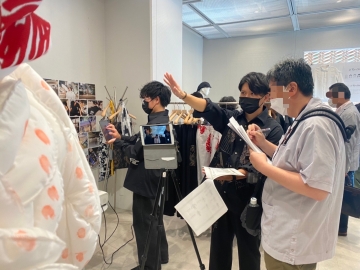

ファクトリーブランドプロジェクトの展示会の様子。手前右から二人目が中林さん

「寿限無思想」は、日本アパレルソーイング工業組合連合会という縫製組合が企画した「ファクトリーブランドプロジェクト」をきっかけに立ち上がりました。ファクトリーブランドとは、近年日本で流行している、工場が自ら企画・デザイン・製造などの全てを行うオリジナルブランドのこと。このプロジェクトの背景には縫製工場の厳しい現状があります。実は、現在の国内における衣料生産比率はたった2%ほど。消費のトレンドが低価格帯のファストファッションに移行していることを受け、衣料品の単価引き下げを迫られたアパレルメーカーは人件費が安い海外工場での生産にシフトし、国内工場はどんどん閉鎖してしまっているんです。

そんな現状を打破するために生まれたのが、中間業者を挟まずに商品を販売できるファクトリーブランドでした。私が参加したプロジェクトでは、有名なファッション学校「coconogacco」が技術指導として関わっていて、僕もここで一からデザインを学ばせてもらいました。今後は「寿限無思想」の展開に力を入れつつ、「KOREZO」で展開するクライアントのブランドもさらに強化し、目標に向かって頑張っていきたいです。

――起業という観点でいえば、中林さんは過去に「ノマドカフェ NOPAY」というカフェを経営していましたが、どのような事業だったのでしょうか?

「NOPAY」は「無料で利用できるフリースペース」がコンセプトのカフェでした。友人と二人で2020年11月から3カ間の期間限定で経営していました。昔からカフェで勉強や作業をすることが多いのですが、場所代として飲みたくもないコーヒーを頼む文化がすごく嫌いで(笑)。チャージ代無しでくつろげる空間が欲しいという、以前からの願いを形にしたのが「NOPAY」でした。

写真左:共に「NOPAY」を経営した友人と

写真右:「NOPAY」の外観の様子。夜9時から翌朝5時までの間営業していたという

当時は起業したいという思いもとても強かったです。早稲田に入学する前、僕は京都大学の工学部生でした。介護ロボットの研究に興味があり、電子工学の勉強をしていたんです。しかし、講義を受けているうちに、工学よりも経営学や経済学の方面に関心を持つように。最初は経済学部に転部しようと考えたのですがうまくいかず、編入学も難しい状況だったので、思い切って3年生のときに受験し直すことにしました。そうして早稲田大学に入学した後に生まれたのが「NOPAY」です。初めての起業ということもあり、開業にはとても苦労しましたがその分得たものも大きかったですね。このとき培ったECサイトの制作や顧客への対応といった経験は、多くの場面で「KOREZO」の事業でも生かされています。

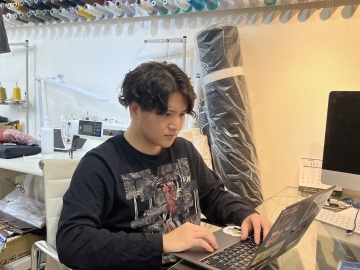

恵比寿にある工房にて。現在はここで「KOREZO」を運営している

――数ある大学の中でも、早稲田の社会科学部に進学したのはなぜですか?

進学先を選ぶ際、真っ先に考えたのは最新のトレンドに触れることが容易な街、東京で学ぶこと。また、レベルの高い環境で学びたい思いもあり、それらの条件から目星を付けたのが早稲田大学でした。以前から自由で多様性を重んじる早稲田の校風には関心があり、キャンパスの雰囲気も自然が多い京都大学と似ていて居心地が良かったんです。

社会科学部に入ったのは、さまざまな分野を幅広く学べるところに魅力を感じたから。関心のあった経済学だけでなく、環境や法律などもマルチに学べる環境は自分に合っており、楽しく講義を受けています。昨年から所属している鷲津明由先生(社会科学総合学術院教授)のゼミでの学びもとても充実しています。今はアパレル業界の新たな可能性としてデジタルファッション(※4)について学んだり、CSRなどの観点から企業のあり方について多角的に検討するためにエネルギー環境についても学んでいます。違う分野を研究している同期との意見交換は刺激になりますね。

(※4)ゲームやSNSなどのバーチャル空間で着用することができる衣類や靴、バッグ等のファッションアイテム

2年まで広告研究会(公認サークル)にも所属。YouTube配信イベントのディレクターを務めるなど、実践的な経験を積むことができたそう

――最後に、今後の目標や将来の夢について教えてください。

漠然とした目標ですが、多面性のある面白い人間になりたいですね。何をやっているか、どんな仕事をしているかを一言では説明できないような、奥行きのある人間を目指しています。そのためにも、型にはまらない柔軟な姿勢で、これからもさまざまな活動を行っていこうと考えています。

将来の夢は、ITやテクノロジーの力を使って日本のモノづくりにイノベーションを起こすこと。ファクトリーブランドプロジェクトで縁のあった縫製工場の方々との交流を通して、モノづくりにかける日本人の思いの強さを肌で感じました。「KOREZO」の事業に注力するのはもちろんですが、それを含めて国内のモノづくりを推進しつつ、日本産業が持つ魅力を世界に届けられるような事業を模索していきたいです。

第833回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

法学部 3年 佐久間 隆生

【プロフィール】

大阪府出身。大阪桐蔭高等学校卒業。趣味はサウナやサーフィン、スノーボードなど多岐にわたる。「KOREZO」の運営や「NOPAY」の経営など、さまざまな活動を行ってきた。現在はエンターテイメント×テクノロジーをテーマに活動する学生団体「bamboooo」のメンバーでもある。2021年4月に「bamboooo」がリリースしたスマホ向けアプリ『ワイワイ』は、おしゃべりしながらオンラインで対戦できる心理ゲームで、現在ユーザー数は8,000人を超えている。