「学生参画/スチューデント・ジョブ」スタッフの横顔

キャンパスで学びながら、大学の価値向上につながる活動に参画したり、働いたりする学生たち。このように、大学で重要な役割を担っている「学生参画/スチューデント・ジョブ」にはどのような学生が、どのように携わっているのか、彼らの横顔を紹介します。今回は、ICC(異文化交流センター)で活動する、法学部4年の高松凛さんと、早稲田祭運営スタッフとして活動する、商学部4年の西川昌良さんです。それぞれの活動から2人が感じたこと、考えていることを紹介します。

ICC(異文化交流センター)

法学部 4年 高松 凛(たかまつ・りん)

Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつから関わっていますか? また、きっかけや動機を教えてください。

1年生だった2019年6月からです。異文化理解について以前から関心があったため、大学に入学してすぐ、ICCのイベントやラウンジに参加者として何度も足を運びました。その中で、参加者の立場から交流を楽しむよりも、主催者の立場から異文化交流の魅力をより多くの人々へ伝えたいと思うようになり、ICC学生スタッフリーダー(SSL)へ応募しました。

Q. どのような活動をしていますか?

日本出身の学生と外国出身の学生との異文化理解・交流を促進するような場を提供するため、早稲田キャンパス3号館1階にあるICCラウンジの窓口業務や、さまざまなトピックでのイベントの企画・運営に当たっています。授業の空き時間に週15時間程度勤務しており、デスクワークが中心ではありますが、オンライン実施を含むイベント対応の際は他の学生スタッフたちと協力して取り組んでいます。

写真左:企画・運営を担当した「ICCオマーン文化ナイト」では司会も務めた。右が筆者

写真右:「ICCオマーン文化ナイト」での自由交流タイムの様子

Q. 活動を通して感じたことを教えてください。

ICCでは「異文化」の看板の名の下で、自身にとっての「異なるもの」とは何なのか、常に考えさせられました。これに関しては簡単に答えが分かるものではなく、まだまだ学んでいる最中ではありますが、今後、人生においてさまざまな人と関わりを持つ上での良い機会となりました。また、イベントの企画に際し、学外の企業や、時には大使館にまで足を運んで直接交渉に臨むこともあり、社会人になる前に社会での礼儀作法について学ぶ貴重な経験ができています。

Q.活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。

2022年度秋学期は、私にとって大学生活最後の学期のため、いろいろなイベントに携わることができる最後の機会となります。悔いの残らないよう、一つ一つのイベントに全力で取り組みながら、コロナ禍でノウハウが途切れつつある対面イベントのコツについて後輩たちに伝授していきたいです。その他、来年度から社会人として働く前に、業務を通してWordやExcelなどのスキル上達にも努めたいです。

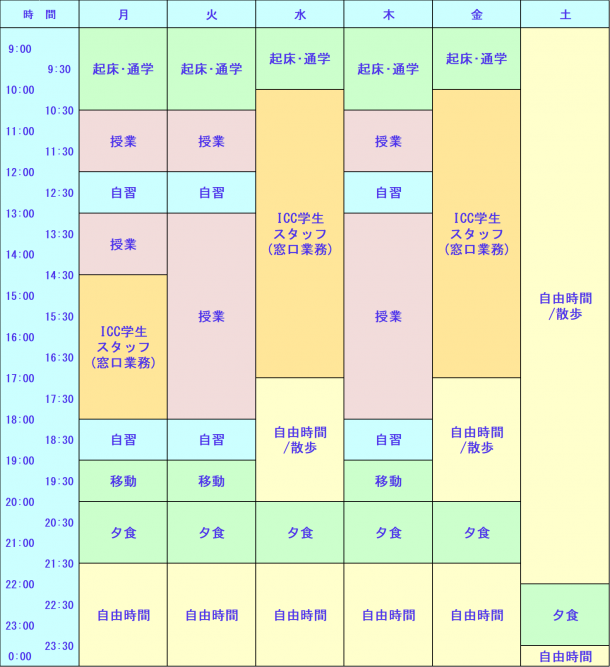

授業期間中の1週間の過ごし方

早稲田祭運営スタッフ

商学部 4年 西川 昌良(にしかわ・あきら)

Q. 学生参画/スチューデント・ジョブにはいつから関わっていますか? また、きっかけや動機を教えてください。

約600人というメンバーの多さに魅力を感じ、2019年4月、1年生のときに入会しました。多くのメンバーがいたことで、気の合う友人やさまざまなスキルを持った尊敬できるメンバーに出会うことができました。2年生のときはコロナ禍で早稲田祭がオンライン開催となったのですが、新たな取り組みであるライブ配信に興味を持ち、中心となって活動。その際に早稲田祭にはまだ挑戦できていないことが多くあると感じ、さらに魅力的な早稲田祭を開催したいと思い、3年生では副代表として活動しました。

Q. どのような活動をしていますか?

普段の活動では例年11月に開催される早稲田祭に向けて、1年を通して準備を進めています。活動は週2回、授業後の時間帯に行っていますが、時期や役割に応じてそれよりも多く活動しているメンバーもいます。安全対策の計画からWebサイト制作まで、早稲田祭を開催するために必要な全ての準備を行っています。また早稲田祭を主催するだけでなく、4月に行われる大学主催の「サークル新歓イベント」、10月に校友会が主催する「稲門祭」の他、大学周辺商店会や地域住民の方々が主催する「地球感謝祭」、「早大通りフェスティバル」、「早稲田かつおフェスタ」など、早稲田祭を支援いただいている方々が主催されるイベントの企画や運営にも協力させていただいています。これらの活動経験は早稲田祭の運営にも役立ちますし、特に「サークル新歓イベント」は、さまざまなサークルと直接関わりを持つ貴重な機会にもなっています。

写真左:「早稲田祭2021」の様子。ブースや看板は運営スタッフが手作りしている

写真右:約600人のメンバーをまとめた「早稲田祭2021」代表と3人の副代表。一番左が筆者

Q. 活動を通して感じたことを教えてください。

活動を通して、早大生だけではなく、大学職員や地域住民の方など多くの方々から早稲田祭への意見をいただきます。異なる立場からの意見をいかに取り入れ、多くの人に愛される早稲田祭になるかを検討することは非常に難しかったですが、成長の大きなきっかけとなりました。

また、私たちは早稲田祭準備のための活動の中で多くの早大生の声も聞きます。そうした今の学生たちの意見を、早稲田祭に限らず、その他のさまざまなイベントにおいても私たちが代弁することで、より充実した内容や円滑な運営に繋がったことも実感しました。このように、橋渡しとしての役割を担えたこともやりがいの一つでした。

「早稲田祭2021」では、対面とオンラインでの初のハイブリッド開催の成功をたたえられ、「早稲田学生文化賞」を受賞しました

Q.活動に関する今後の抱負や、チャレンジしようと思っていることを聞かせてください。

早稲田祭も含め、早稲田大学やその周辺地域で行われるイベントは、コロナ禍の影響を受け続けてきました。しかし、そのような状況だからこそ得られた経験やノウハウを生かして、以前よりも多くの方に楽しんでいただけるような早稲田祭を今後も開催できるよう、進化を続けていってほしいと思います。私も、早稲田祭の発展を今後も見守り続けたいと思います。

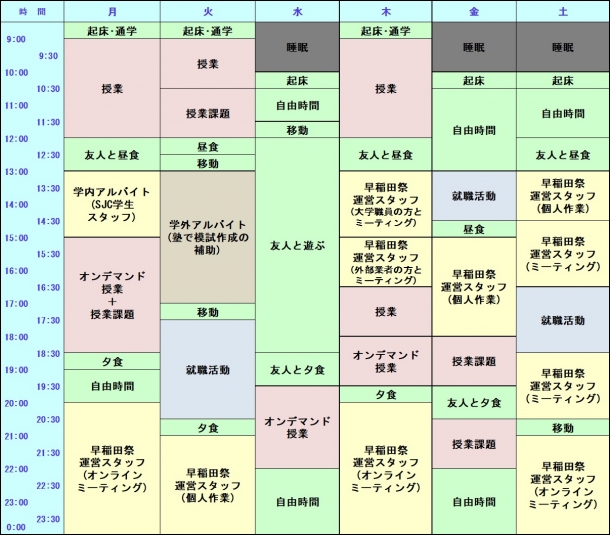

授業期間中の1週間の過ごし方

「早稲田祭2021」運営スタッフ副代表として活動していた2021年6月頃の1週間