日本や建築への学びの意欲をかき立て、学問への考え方が変わった

大学院創造理工学研究科 修士課程 2年 バビカー アブドゥジャナ ハイデー エルワセーラ

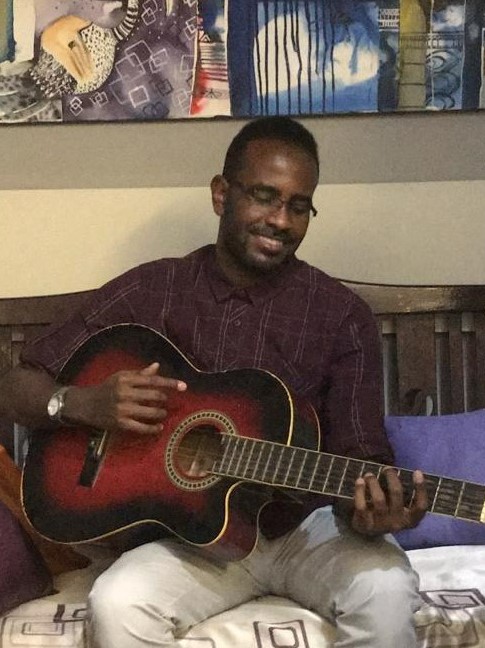

スーダンの友人宅にて

早稲田大学へ留学するため、私はスーダン共和国(以下、スーダン)のハルツーム国際空港で愛する人々に別れを告げました。当時の風景は、モノクロや黄色を基調としていたものであふれていたように感じます。というのも、スーダンの大地は砂に覆われ、太陽は一年中ほぼ絶え間なく黄色く輝いているからです。 最後に見た黄色い大地は、別れのあいさつをした時の興奮(白色)や悲しみ(黒色)と合わさり、感情の万華鏡のように見えました。

スーダンの大学に在学していたとき、日本の建築についても少し触れていました。卒業後、中東の建築問題に関心を抱いたのですが、日本の建築や歴史には、その問題にアプローチする独自の方法があると分かり、そこから日本への留学に興味を持ちました。また、日本の神学的・社会学的な規範についても他国のものとは違うことが分かり、留学したい気持ちがさらに強くなったのです。

日本に初めて来た時、山々はとても緑豊かでした。海も空も鮮やかな青で、黄色は目立たず、ある意味では「欠如」しているように感じました。とにかく、青の強さと深さに目を奪われたのです。波も雲も、日本の建物の内装や人々の服装も、どれも素晴らしく感じました。

筑波山(茨城県つくば市)にて

想像していた以上に面白いのは、私の研究分野である建築学です。早稲田大学での学びの範囲は広く、日本の独特で複雑な歴史は、(少なくとも建築分野においては)西洋で長い間議論の中心であったいくつかの謎を解明するのに役立っています。

しかし、東京を散策するたびに何かが欠けているような気がしてしまいます。それは社会的交流の場においてだけでしょうか? 街並みにおいても? いずれにせよ、西洋の都市景観によく見られる特徴の何かが著しく欠けていると私は感じるのです。だからといって、それは東京という都市を弱体化させるものではありません。それどころか、「存在」と「欠如」の両方への関心は高まっていきます。特に建築的な観点や人々のふるまい、政策、発想において、日本の「欠如」は日を追うごとに私の好奇心をかき立てます。

9月に卒業した同じ研究室の友人と、大隈庭園で記念撮影

早稲田大学には多くの機会があり、さまざまな国籍の人と知り合うことができました。たくさんの施設もあるので退屈することはありません。東京も冒険の可能性が無限大で、退屈な瞬間がない都市です。

日本の豊かな文化的魅力、刺激的な都市環境、早稲田大学でのおおらかな学生生活により、くつろぎすぎてしまうこともあります。それでも「欠如」は日本や建築についての学びの意欲を十分なほどかき立て、ついには私の学問に対する考え方も変えました。日本のパラドックスは、他のどの地域よりも「見えないもの」に対する深い洞察を与えてくれるのです。

日本の建築と「欠如」についてもっと知りたいという好奇心や期待感はどんどん高まります。

~日本に来て驚いたこと~

一番驚いたのは、人と人との関わり合い方です。私は“非常に話し好きな社会”の出身だったのか! と、東京に来てから感じました。東京において人々の交流は間接的で、あまりコミュニケーションをとらず、そして他人にとても気を遣います。これは私が予想していた以上に衝撃的に感じました。

日本の黄色い季節。広徳寺(東京都あきる野市)にて