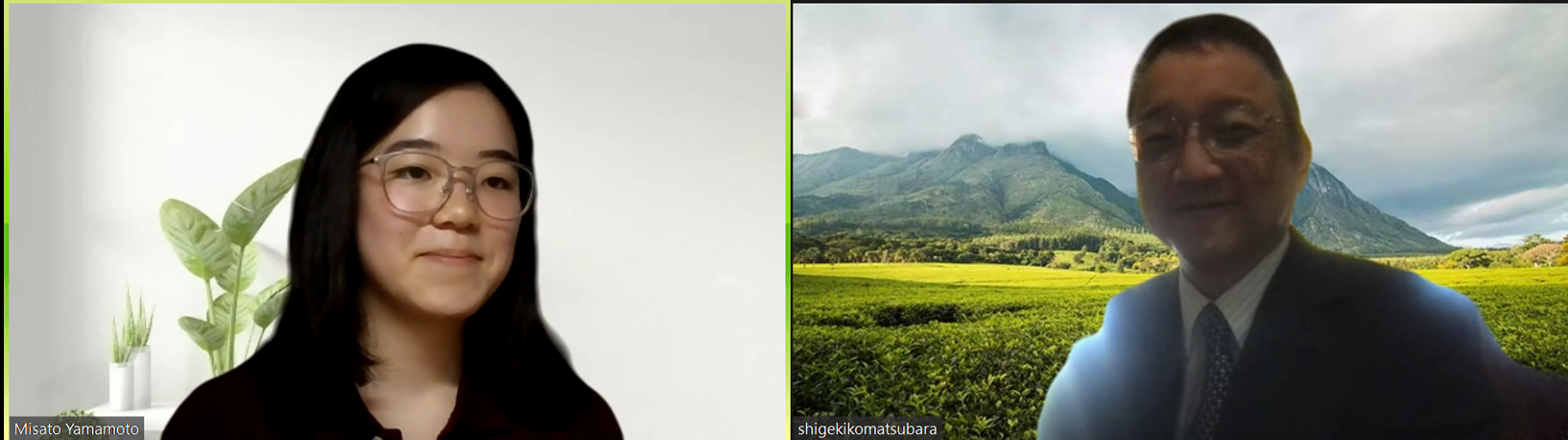

自ら思考する「オープンマインド」の姿勢が、キャリアを豊かにする

グローバル化が進む中、早稲田大学では、地球規模の視点で思考し、世界の課題解決に貢献する「グローバルリーダー」の育成に注力しています。今回は、SCV(※)で、国際的に活躍することを目指し、直近に留学も控えている山本美里さん(国際教養学部2年)が、国連開発計画(UNDP)でマラウイ共和国常駐代表を務める小松原茂樹さんにインタビュー。小松原さんが現在の仕事に就いたきっかけや、自身のキャリアで大切にしている考え方などについてお話を伺いました。将来、国際的に活躍したい早大生、必読です!

(※)Student Career Volunteerの略。早稲田大学キャリアセンターに所属し、キャリアイベントの企画や情報発信などを担う学生ボランティア。

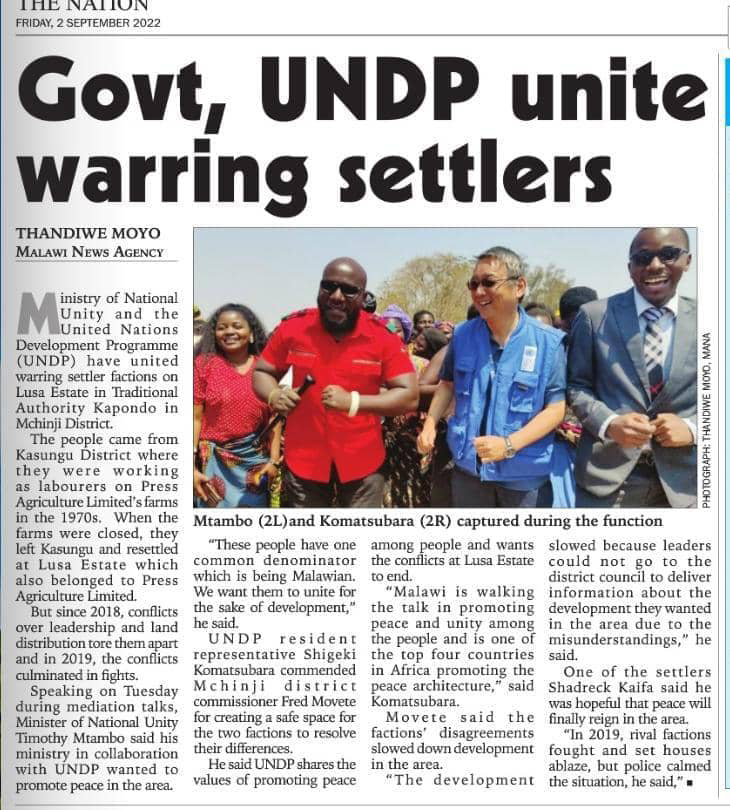

国連開発計画(UNDP)マラウイ共和国常駐代表

小松原 茂樹(こまつばら・しげき)さん

(左から)今回インタビュアーを務めた山本さん、小松原さん

――小松原さんが仕事をされているマラウイ共和国はどんなところですか?

マラウイ共和国は、アフリカ大陸の南部にある国です。アフリカ大陸には、「大地溝帯」という巨大な谷が南北に走っており、そこにいくつかの湖が連なっています。その南にあるのがマラウイ湖で、この湖を取り囲むように国が位置しているんです。国土面積は日本の中国地方と四国地方、九州地方を合わせたくらいで、マラウイ湖は瀬戸内海くらいの大きさ。人口は1,800万人ほどです。

マラウイ共和国は景色が美しく、気候も良い国なのですが、天然資源が少なく、主な輸出品はタバコと紅茶、コーヒーにとどまっています。周辺の国は中所得層が増えていますが、マラウイ共和国はなかなか所得が伸びず、厳しい経済状況が続いています。

写真左:マラウイ共和国の南部・チクワワのサトウキビ畑を視察

写真右:マラウイ共和国の中部・カスングの養蜂プロジェクトでの一枚

――国連での仕事に関心を持ったきっかけはなんだったのでしょう。

私が現在勤めている国連開発計画(UNDP)は、貧困や格差、気候変動といった世界的な課題を解決するため、発展途上国において政策や人材の開発支援を行う機関です。

私がUNDPに入ったのは2002年で、それ以前は経団連(日本経済団体連合会)で、国際経済に関する調査や、先進国との貿易投資の促進、規制改革・行政改革といった内外の政策課題に関する調整や政策提言、その実現に向けた関係者との調整をしていました。経団連での仕事はとても充実していたのですが、視野が広がる中で先進国だけが「世界」ではないということも分かってきました。当時は経済がグローバル化し、中国やインドなどの「新興国」が注目され始めた時期。国際的なルール作りでも、それら新興国や低所得国の声に耳を傾けず、先進国間だけで話をしていてもうまくいかないことが増え、グローバル社会の到来を実感しました。同時に、そうした国の人々がどのような関心や課題を持っているのか知りたいと思うようになりました。それが、発展途上国や開発問題に興味を持ちはじめたきっかけです。

カスングでは給水・かんがい施設も視察した

――お話を伺っていて、自らの経験を客観視してキャリアを選んでいらっしゃる印象を受けました。キャリア選択において、特に重要だと考えていることはありますか?

全てにおいて言えることですが、簡単に決めつけない、判断してしまわない、諦めないという、「オープンマインド」の姿勢が重要だと思っています。日本語で分かりやすく言い換えれば、好奇心、探究心、自省心でしょうか。近年のデジタル社会では、検索すれば誰もが簡単に「正解のようなもの」にたどり着けるようになりました。しかし、本当にそれが正しいのか、自ら疑って考えてみるプロセスが大切です。自分で調べたり、話を聞いたり、議論をしたりして、自分なりの考えを作っていく、その過程が私には非常に楽しく感じられます。「オープンマインド」の姿勢で、自らの興味を追究していると、やがて良い出会いが巡ってくるもの。私のキャリア形成でも、そのような思わぬ出会いや発見がとても大事な役割を果たしてきたように思います。

マラウイ共和国の中部・デザで植林を進める青年グループを訪問

――UNDPのような国際的な仕事に従事することに興味を持つ一方で、これまで海外との接点が少ないことに不安を抱く早大生もいます。地方出身であることなど、自身のバックグラウンドが不利になることはありますか?

全く不利ではありません。むしろ、大きなアドバンテージになると思います。特にUNDPは、低開発国に赴き、現地の方とコミュニケーションを取りながら、課題解決していく仕事です。現地の人たちとつながるうえで、それぞれが培った経験や価値観を持っていることはとても大切です。地方出身であれば、自分のルーツと伝統に誇りを持ち、広い視野で、自分の経験がいつか世界の遠く離れた人の役に立つかもしれないと思ってください。そうした「軸」は、グローバルな仕事において大きな戦力になりますよ!

――自分の「軸」を持つことの重要性を実感される場面は実際にありましたか?

2022年7月には、首都・リロングウェで開催された、イノベーションプロジェクトの調印式に臨んだ

たくさんあります。国連のような「究極の多文化」と関わる組織では、国ごとに無数の「常識」が存在する一方で、世界全体が取り組まなければならない課題は共通です。つまり、共通の課題に対し、異なる「常識」や経験、価値観を持った各国の人が集まって議論をするわけです。社会を良くするためには、地道な意見交換や合意を作る作業がとても重要です。自分にも意見があり、相手にも意見があって、それを比較するからこそ何か別の新しいアイデアが生まれてくるのです。「あなたはどう思いますか?」という問いかけが、常に議論の出発点です。

――そうした姿勢を身に付けることも含めて、大学生が将来のキャリアに向けてやっておいた方が良いことを教えてください。

一つは、今の時間を「楽しむ」ということです。さまざまなことに好奇心を持って挑戦し、自分なりの価値観を形成する。それは、楽しくないとできないことだと思うんです。私自身、友人と出会ったり、本を読んだり、留学をしたり、自由にあちこち「首を突っ込んだ」ことで、自分の世界を広げることができました。そういった自由な時間は人生で限られているので、何事にも好奇心を持って楽しく取り組んでください。その中で、自分がずっとやっていても飽きない、楽しい、と思えることは何なのか、それが一つでも見つかれば、皆さんの仕事や人生の道しるべになるはずです。

海外の大学院に在籍時の一枚

また、社会で活躍するための基礎となる「人間力」を、大学生活で育ててほしいと思います。人の話を聞く力、自分で考える力、人々とつながる力、ギリギリの状況でも冷静に課題を達成できる力、チームに貢献する力などを総合して、私は「人間力」と呼んでいます。日本では、就職の際に仕事の内容よりも企業名で判断する人がまだまだ多いと思いますが、これからは、出身地や育った環境の異なる個人同士が、自由に直接つながってソリューションを生み出す新しい時代がやってきます。その際、どれだけ自分の引き出しを持っているか、どんなつながりを持っているか、といった人間力がとても重要になってきます。人間力は一生伸ばし続けられますが、在学中から意識し始めれば、それだけ豊かな経験を積むことが可能です。学生時代の貴重な時間を有効に活用してください!

文:上垣内舜介

【プロフィール】

徳島県生まれ。東京外国語大学英米語科卒業、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)大学院で経済学修士号(国際関係論)を取得。(一社)日本経済団体連合会事務局、経済協力開発機構(OECD)民間産業諮問委員会(BIAC)事務局出向を経て、2002年より国連開発計画に勤務。本部アフリカ局カントリープログラムアドバイザー、ガーナ常駐副代表、本部アフリカ局TICADプログラムアドバイザーを歴任、2019年6月より現職。2018年2月より2019年5月までニューヨーク日本人国連職員会長を務め、世界各地の国際機関で働く日本人職員とのネットワークを開拓。2019年6月にグローバル国際機関日本人職員会を設立し世話人に就任。マラウイ日本人国連職員会長を兼務。

取材を終えて~自分自身の視点を持つことの大切さ

国際教養学部 2年 山本 美里(やまもと・みさと)

2022年9月、留学先のデンマークにて

小松原さんの、自分の軸を持って行動し、経験を客観視する、というキャリアに対する姿勢が印象に残っています。今回は「国際的に活躍する」というテーマでお話を伺いましたが、自分自身の視点で物事を考えることは、さまざまなキャリアに応用できる普遍的な姿勢なのではないかと感じられました。私も好奇心を忘れず、在学中の経験を糧に将来のキャリアについて考えを深めたいです。