映画のすべて マスターズ・オブ・シネマ【GEC設置科目】

早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

文化構想学部 2年 田邊 紗彩(たなべ・さや)

映画に関する授業が多数開講され、多くの映像制作サークルが活動している早稲田大学には、映画好きの学生が大勢いることと思います。

そんな皆さんにぴったりの、映像制作の今を知ることができる授業があります。それが「映画のすべて マスターズ・オブ・シネマ1」。この授業は、5名の教員が持ち回りで担当し、ゲストスピーカーに質問をしながらインタビュー形式で進んでいきます。2022年春学期のゲストスピーカーは、理工学術院の教授でもある是枝裕和監督、大河ドラマ『青天を衝(つ)け』の演出を手掛けた黒崎博さん、インディーズ系映画界の異端児とも呼ばれる映像制作集団 空族など。そんな名だたる面々からお話を聞き、映像制作に向き合う姿勢を学ぶことができます。また、授業の後半には学生から直接質問できる時間もあり、多様な質疑応答が飛び交います。映画を学びたい学生にとって貴重なチャンスが詰まった、早稲田大学の名物授業の一つと言えるでしょう。

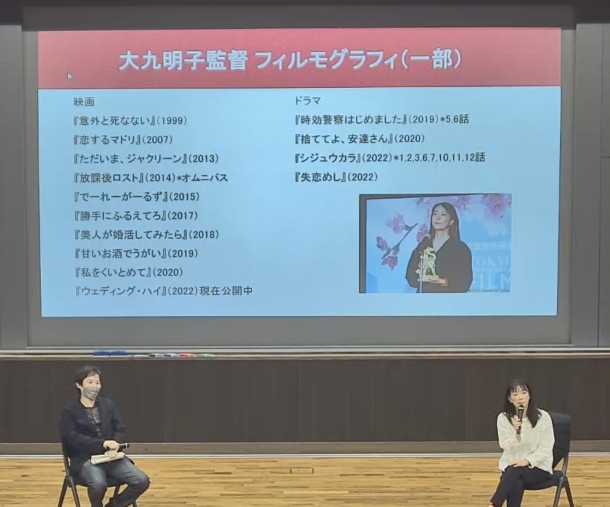

特に私の印象に残っている回は、土田環先生(理工学術院講師)と、『私をくいとめて』『勝手にふるえてろ』などで監督を務めた大九明子さんの授業です。

大九監督(右)と土田先生(左)

大九さんの監督作『私をくいとめて』が綿矢りささん(2006年教育学部卒)の小説を原作に作られた作品です。主人公みつ子と彼女の脳内の相談役「A」の独特なやりとりや、みつ子の心情を画面でどう見せるかなど、土田先生が気になったシーンを取り上げながら、大九監督の意図やその表現に至った理由をインタビューされていました。

さらに、最後の質疑応答では、学生から昨今の実写化ブームを踏まえた鋭い質問が向けられました。小説などを映画化するとき、原作に忠実に作るか、自身の解釈に従うかという問いに、大九監督は、「原作を読んで自分はこう楽しんだ、という感覚をそのまま表現していることが多い」とお話しされていました。それに対して土田先生が、原作に忠実なことと誠実なことは違い、原作のある映画は原作を「お預かりした」新たな表現であることをあらためて指摘されていました。

脳内に住み着くもう一人の自分と対話しながら、お一人さま生活を満喫するヒロインを、のんが好演した『わたしをくいとめて』

このように監督や先生方の映画の捉え方に触れることができるのも、この授業の魅力の一つです。

2016年度、2017年度の全授業に加え、特に人気の高かった過去の授業の模様を収録。『映画の言葉を聞く―早稲田大学「マスターズ・オブ・シネマ」講義録』(フィルムアート社)

映画を観ていると、どんなワンシーンも現実をそのまま切り取ったように感じられます。ですがこの授業を通して、シーンの意図や作品が出来上がるまでの過程を学び、全ての映像に作り手の解釈やこだわりがあって、決して“なんとなく”撮られた映像はないのだと気付かされました。私自身もこの授業を受講してから同じ映画を異なる視点から繰り返し観たり、作品に関する本を読むようになったりと、映画を観る楽しみが何倍にも深まったと感じています。この授業を履修して、映画の奥深さにわくわくしてみませんか。