「根底にあったのは故郷への愛」

国際教養学部 3年 堀 灯里(ほり・あかり)

国際教養学部 3年 塚本 亜里菜(つかもと・ありな)

(左から)塚本さん、堀さん。京都滞在中、近くの琵琶湖(滋賀県)にて

2021年2月に、西陣織などの織物や伝統的な刺しゅうに使われてきた金糸(※1)とヨットの帆によるアップサイクル(※2)製品を販売する「sAto」を始動させた、堀灯里さんと塚本亜里菜さん。「ものづくり」も「ビジネス」も初心者の二人ですが、「ものづくりを通して人や社会とつながりたい」という想いでプロジェクトを始めました。現在もさまざまな壁に直面しながら、ポップアップイベントでの出店や商品開発に挑戦し続けています。そんな二人に、プロジェクトを始めたきっかけやものづくりへの思い、今後の展望などについて聞きました。

(※1)和紙に漆を塗り、金箔(きんぱく)を貼り、湿度を保たせて乾かした後、細く切って糸状にしたもの。

(※2)単なる素材の原料化や再利用ではなく、元の製品よりも次元・価値の高いものを生み出すこと。

――「sAto」のコンセプトについて教えてください。

塚本 伝統工芸材料の新しい可能性を発信することをコンセプトに、金糸とヨットの帆を掛け合わせてバッグやアクセサリーを作っています。「sAto」のロゴが渦巻き状になっているのは、小さなアクションが少しずつ広がっていくというイメージを表しています。

堀 使われ方が限られていてあまり認知されていない伝統工芸の「材料」にスポットを当てる挑戦です。金糸を知ってもらう機会として、まずは魅力に感じてもらえる商品を作ることを目標にしています。

写真左:二人の名前に共通する「里」の字と、二人のふるさとへの愛を掛けたブランド名「sAto」

写真右:sAtoの収益の一部は、伝統工芸に欠かせない漆の植樹を通して、日本文化と地球環境の保全を目指す、NPO法人ウルシネクストに寄付するそう

――どのような経緯で金糸とヨットの帆を使ったビジネスを始めたのでしょうか。

堀 私たちは1年生のときに授業で知り合ったのですが、二人とも強烈な地元愛があることが分かってすぐに意気投合しました。私の実家は京都で金箔を販売していて、伝統工芸の脇役である材料の美しさを感じる一方で、伝統工芸と材料の産業が廃れていく危機を感じていました。

塚本 私も地元・藤野(神奈川県相模原市)での祭りばやしの活動を通じて伝統文化の継承について考えていて、灯里と似たような問題意識を持っていました。

堀 亜里菜が私の実家に長期滞在したことがあり、その間、一緒に京都の伝統的な部分と革新的な取り組みに触れ、自分たちも守りたいものを新しい価値にして継承していきたいと思うようになりました。あるとき家業を通して金糸に触れる機会があり、その美しさと職人技に魅了されると同時に、市場が縮小し、受け継がれてきた知恵が失われてしまうことへの焦りを感じました。また同時期に、父の知人でヨットを趣味とする方が、古くなった帆でバッグを作っていることを知り、そこからヨットの帆と金糸を使って、伝統工芸材料やアップサイクルの新しい可能性を見つけたいというビジョンが動き出しました。

写真左:堀さんのお父さんの知り合いである琵琶湖のヨットオーナーから初めてもらったヨットの帆

写真右:金糸を作っている職人の方が丁寧に金箔を貼っている様子

――商品を開発する過程について詳しく教えてください。

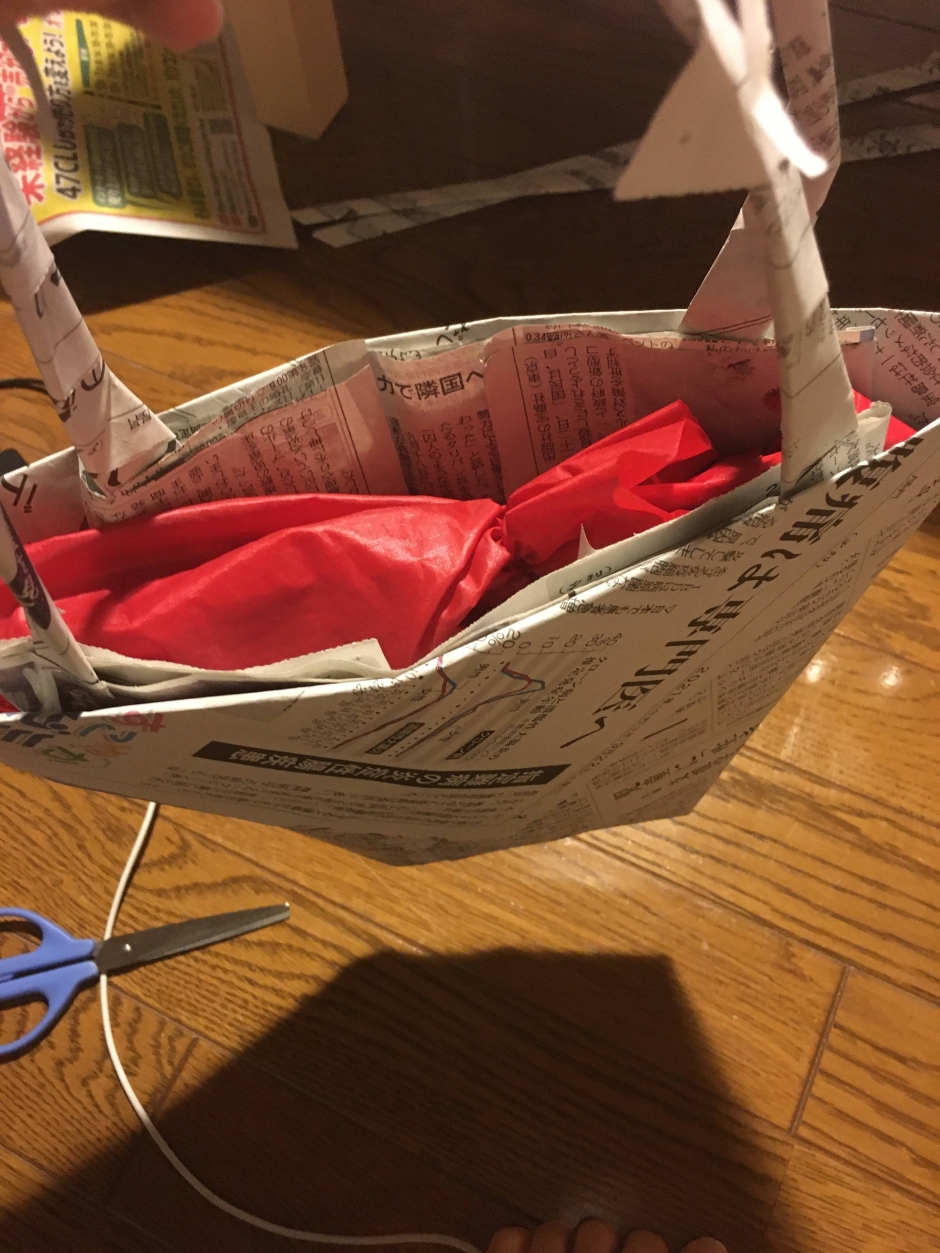

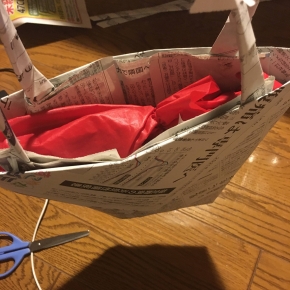

型紙に合わせヨットの帆を裁断する様子

塚本 まず、材料を集めるところから始めました。金糸は京都・西陣の職人の方から購入し、ヨットの帆は関東の大学のヨット部の方に連絡を取り、もう使えなくなったものを譲っていただいています。最初はドキドキしながら連絡したのですが、私たちの取り組みに共感して応援してくださったことがとてもうれしかったです。

堀 デザインも縫製も初心者の私たちにとって、「魅力的な商品」は簡単に作れるものではありませんでした。でも周りの人たちに相談していったところ、絵が得意な幼なじみがカバンをデザインしてくれ、裁縫が得意な親戚が、それを仕立ててくれたのです。

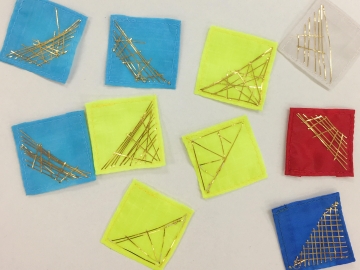

塚本 実際に作ってみると、和紙でできた金糸はカバンを縫製するのに強度が足りませんでした。そこで刺しゅうに使ってみましたが、なかなか金糸の美しさを引き出すことができません。そんな時に出会ったのが「ATELIER FUCCA-アトリエ福花」という就労支援事業所です。クリエイターの方たちの自由な創造力で私たちのバッグのシンボルとなるタグを仕上げてくれました。

写真左:堀さんの友人のデザイン、塚本さんの親戚の縫製という、周囲の人の協力を得て完成した初めての商品。塚本さんがアルバイトしていた藤野の「カフェレストラン Shu」で撮影

写真右:カラフルな帆の生地に、金糸が輝く世界に一つのタグ。アクセサリーとしても販売中

――現在はどのような活動をしているのでしょうか?

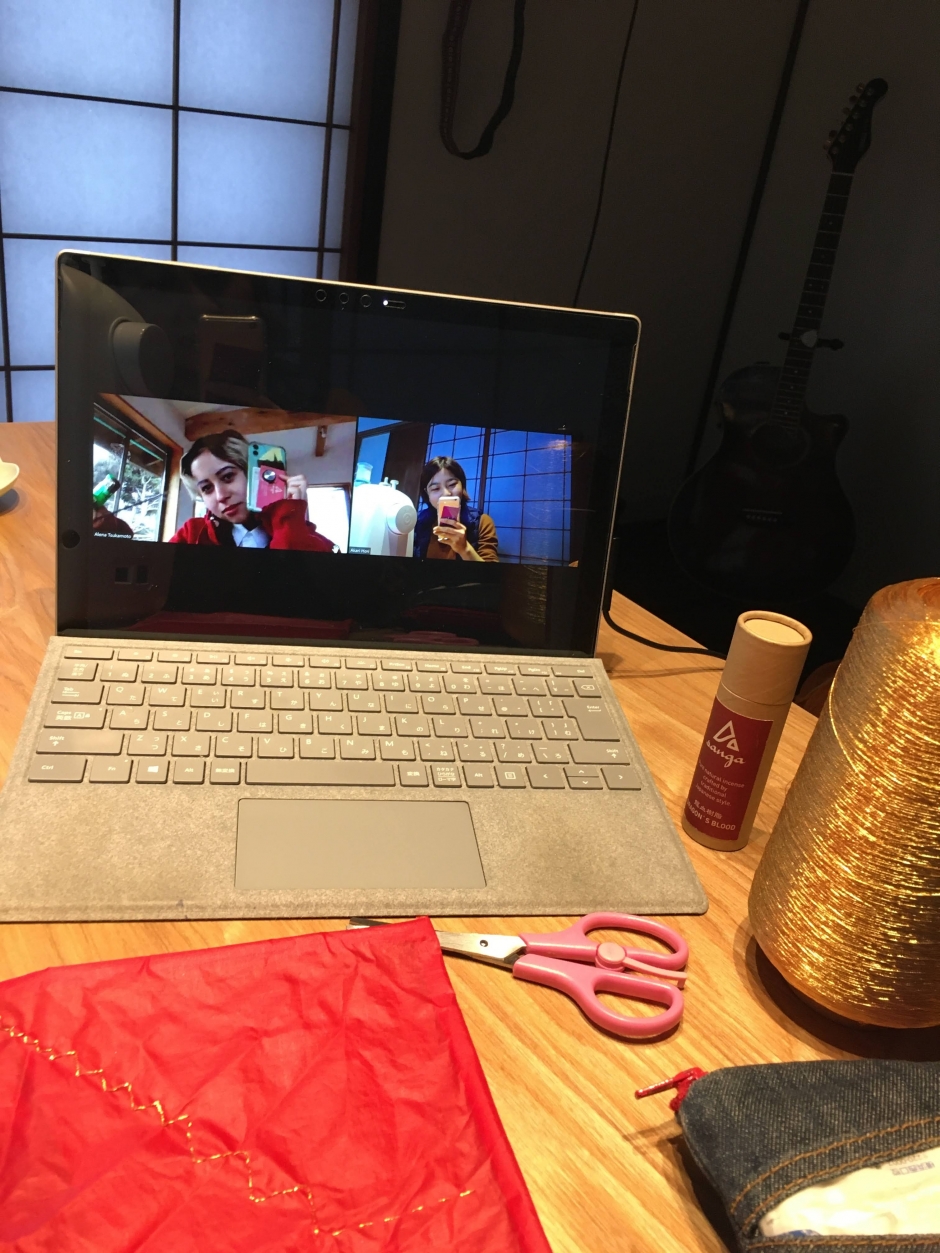

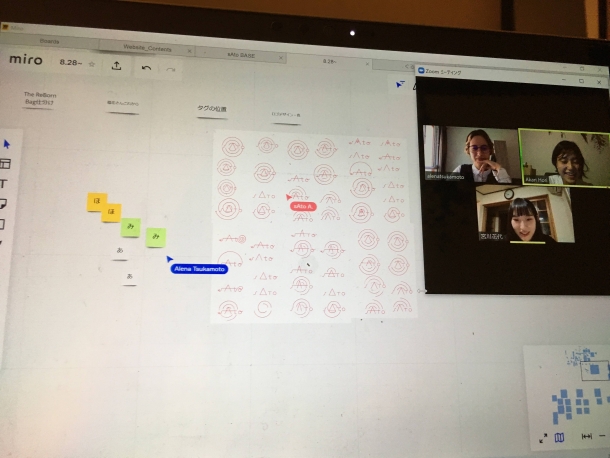

堀 今は亜里菜がオランダに留学中なので、毎週オンラインミーティングをし、新商品の試作やオンラインショップの更新、ポップアップイベントの出店のことなどを話し合っています。2021年10月には京都の平安楽市に出店したのですが、その際にいただいたお客さんの意見をもとに、違う種類の帆を調達し、新商品の開発に挑戦しています。実際に販売することでお客さんの声を聴き、開発に生かせる楽しさを知りました。

毎週開催しているオンラインでのミーティングの様子

――ところで、大学ではどのようなことを学んでいますか。

塚本 現在はオランダのライデン大学で都市研究の授業を中心に、都市の歴史や取り巻く課題について学んでいます。国際教養学部では国際関係学や美術史など、さまざまな分野の授業を履修し、一見すると異なる分野でも意外なところでつながりが生まれていることに気付きました。今学んでいることや、将来やりたいことにもつながっていると実感しています。

堀 私は「文化とビジネス」について、ポカリア クリストファー教授(国際学術院)のゼミで勉強しています。“文化的な価値”から“経済的な価値”を有効的に生み出す方法を世界の事例から学びながら、将来的には日本の伝統産業への応用を考えています。

オンライン取材中の二人。堀さんは京都の実家から、塚本さんは留学先のオランダから参加

――二人の将来と今後のsAtoの目標について教えてください。

堀 まず「かわいい、買いたい!」と思ってもらえる商品を作ること、その先に金糸や伝統工芸材料について知ってもらうことを目標としています。これからヨットの帆と金糸以外の伝統工芸材料を掛け合わせた商品も作れたらと思っています。また他のクリエイターさんたちにも「伝統工芸材料を使ってみたい!」と思ってもらえたらうれしいです。進路としては、「sAto」を全力でやっていきたいという気持ちがある一方で、経験を積むために就職するか、大学院に進学して起業について勉強するか、まだ決めかねている状態です。

塚本 ヨーロッパの大学院に進学して、都市デザインやコミュニティーデザインについて学びたいです。「sAto」の活動では、いろいろな人を巻き込みながら「古い」素材の新たな可能性を追求していきたいです。日本だけでなく、海外にも素材の美しさを広めていけるように、まずはオランダで「sAto」のバッグを売ることに挑戦したいです。そして、いつかは地元に帰って、今までお世話になってきた人たちに恩返しができればと思っています。

第806回

取材・文・撮影:早稲田ウィークリーレポーター(SJC学生スタッフ)

社会科学部 3年 勝部 千穂

【プロフィール】

堀 灯里:京都府出身。立命館宇治高等学校卒業。1年次に参加した「第22回早稲田大学ビジネスプランコンテスト」で提案した「伝統工芸材料のショップとそれらの材料で作られた作品のギャラリーを併設したプラットフォーム」は、家業で初めての、海外消費者向けの越境オンラインショップ「至善堂」の立ち上げにつながった。地元・京都の良いところは、伝統的な文化と新しい取り組みが絶妙に混じり合うところだと話す。

塚本 亜里菜:東京都生まれ、神奈川県育ち。シュタイナー学園高等部卒業。現在はオランダに留学中で、urban studies (都市研究)を学んでいる。小学生の頃から地元藤野の「杉囃子(はやし)連」で活動し、太鼓としの笛の継承に努める。地元・藤野の良いところは、山と湖が美しく、いろいろな人が集まって面白い活動をしていて、それを受け入れる器があるところだと話す。

(左から)堀さん、塚本さん

sAto Webサイト:https://saaaaato.handcrafted.jp

Instagram: @saaaaaaato(動画はこちら)