新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、大きく変わった私たちの生活様式。人との接触や外出の機会が減る一方で、空いた時間が増えたことも事実です。そんな時間をどのように過ごすかは、With/Postコロナ時代の一つのテーマになります。

今回インタビューを行った小川紗良さん(2019年文化構想学部卒)は、役者業と並行して、早稲田大学に入学。その活動は役者業にとどまらず、在学時には監督として3本の短編・中編映画を制作しました。直近では、監督を務めた初の長編映画『海辺の金魚』が6月25日(金)に公開予定であると同時に、同作の小説版を執筆するなど、マルチな活動の実践者です。

さまざまな領域でチャレンジを続ける小川さんは、多忙な日々の中で限られた時間をどのように使っているのでしょうか。空き時間をどのように過ごせば、充実した学生生活を送ることができるのか。小川さんからそのヒントをもらえるかもしれません。

俳優/映画監督/執筆家

小川 紗良(おがわ・さら)

1996年東京都生まれ。2019年文化構想学部卒業。役者として、NHK連続テレビ小説『まんぷく』(2018~2019年)、映画『ビューティフルドリーマー』(2020年)などに出演。映画監督として『あさつゆ』(2016年)、『BEATOPIA』(2017年)、『最期の星』(2018年)を発表し、「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」や「ぴあフィルムフェスティバル」などの映画祭に入選。2021年6月には4作目となる『海辺の金魚』が公開予定。初の長編作品で、韓国で行われる「全州国際映画祭」に正式出品される。執筆業ではWebマガジン『水道橋博士のメルマ旬報』での連載や、映画『海辺の金魚』の小説版を手掛ける。

さまざまな仕事をいただいていますが、監督として映画を撮影するときは映画に向き合えるように、ある程度他の仕事をセーブします。それでも撮影以外の準備期間は、役者の仕事と重なることも多いです。そんなときは、日中に出演作の撮影をして、夜に監督作の脚本を書いたりしますが…。やはり出演作と監督作をぐるぐると行き来していると混乱するので、できるだけそういう状況は避けたいですね。

実は私は不器用で、マルチタスクをこなせるタイプではありません。監督と役者は全く異なる仕事。監督として映画を撮っていた直後だと、役者に戻ったときにセリフが全然覚えられなかったりして、「どうやって役者として演じてたんだっけ…?」と感覚を取り戻すのに時間がかかることもあります。6月に公開の映画『海辺の金魚』の撮影地は鹿児島だったのですが、東京に戻った次の日から出演作のドラマの撮影が入っていて、事務所のレッスンを入れてもらい、大急ぎで役者モードに切り替えました(笑)。

それでも「ものづくりが好き」という気持ちが強いので、役者としても監督としても、映画づくりの輪の中にいられるのが、すごく楽しいんです。文章を書くことも昔から好きで、最近では小説やエッセーに加えて自身のnoteでも連載を始め、文章を書き表に出す習慣を絶やさないようにしています。

多くの人が関わる現場の仕事は、こちらでコントロールすることは難しいのですが、執筆は自分でコントロールできることなので、できるだけ早い時間帯に行うようにしています。夜に物書きをすると、頭が働き過ぎて眠れなくなっちゃうんです。好きな映画やアニメを見たり、読書をしたりと、夜はなるべく休むようにしています。

手帳をつけるような細かなスケジュール管理は特にしていません。その日やることは、朝起きたときに決めるようにしています。例えば、「今日は天気がいいから、お気に入りの喫茶店まで散歩してエッセーを書いてみよう」みたいな感じです。そんな風に無計画なところがあるので、締め切りに追われて大変な思いをする時期も度々ありますが…。

時間って、たっぷりあれば有効活用できるわけでもないと思うんです。例えば、執筆の仕事だと、オフの日よりも撮影の待ち時間や移動中の方が、頭が働いてはかどることがあります。そんな風に、その日の状況や気分、天気など、“波”のようなものに合わせながら活動する方が自分の性格に合っているんですよね。

保育士の資格を取得しました。『海辺の金魚』は児童養護施設が舞台なのですが、キャストとしてロケ地・鹿児島県阿久根市の地元の子どもたちが出演してくれて、その子たちと過ごす中で気付かされることがたくさんあり、保育の世界に興味を抱いたんです。ちょうど社会的な自粛期間が始まったときに、役者の仕事がいったんストップして時間ができ、勉強を始めました。

私は空き時間ができても、“何もしない”ことができない性格なんです。だから、コロナ禍は新しいことにチャレンジできたことが多かったですね。特に時間に縛られずに一人でできる執筆活動は、コロナ禍にたくさん行いました。書くことが好きな自分にあらためて気付けたことは、今後の活動を考えるうえでも大きかったです。

他にも、好きなアニメや漫画にたくさん触れたり、自粛期間が明けて映画館へ久々に行ってその素晴らしさにあらためて気付いたりと、自分にとって大切なことを見つめ直せた楽しい時間だったと思います。

映画や演劇、文芸を研究する教授や、文化活動に励む学生がたくさんいる早稲田という環境で、刺激を受けてみたかったんです。芸能活動だけでは出会えないような多様な人たちに出会えたので、早稲田を選んで本当に良かったと思います。

入学直後の新歓活動期間に参加した上映会で作品を見て、「学生でも映画を作れるんだ!」と衝撃を受け、稲門シナリオ研究会(公認サークル)に所属。サークルのメンバーと一緒に映画を撮影しました。撮りたい人が都度人を集めるという自由な仕組みだったので、役者業をしながらでも映画制作ができました。

サークル以外にも、授業の空き時間に「早稲田松竹」に通ったり、「カフェGOTO」でコーヒーを飲んだり、「わっしょい」や「一休」で飲み会をしたりと、“普通”の大学生活を送っていました。役者として演じる世界も、監督として描く世界も、基本的には世の中に“普通”に存在する物事です。だからなるべく多様な人と出会い、自分が知らなかった世界に触れることを楽しんでいました。“普通”の感覚を大切にしたいという思いは、今も変わりません。

この教室で受けていた和田修先生(文学学術院准教授)の「表象・メディア論系演習(身体文化論1)」は、日本の珍しいお祭りを調べて発表するという内容で面白かったです。教室の入口にお菓子が置いてあって、「好きに食べなさい」と言われるような、独特な雰囲気の授業でした。

他にも、菊地浩平先生(文化構想学部)の「人形メディア学概論」、トミヤマユキコ先生(当時文学学術院助教)の「少女カルチャー論」、宮信明先生(創造理工学部非常勤講師)の「多元文化論系演習(歴史の遺産と表現)」も印象的でした。中国、イスラム、アイルランドなど、さまざまな国・地域の文化や社会を学べるのも文化構想学部の面白いところ。とにかく幅広くいろいろな授業を受けていましたね。「知らない世界を見てみたい」という欲求が、学生時代の一番の原動力でした。

映画関係者が講師を務める「映画のすべて マスターズ・オブ・シネマ」(GEC設置科目)という授業を受講して、是枝さんに質問をしに行ったときに、基幹理工学部でも「映像制作実習」という授業をされていることを知り、そこに参加させていただくことになったんです。

学生時代には3本の映画を撮影したのですが、その一つ『最期の星』は映像制作実習で作った作品です。企画、撮影、編集まで全ての工程で是枝さんを含む先生方にアドバイスをいただきながら、学生同士で作りました。卒業後もそこで出会った仲間たちとの交流が続いていますし、是枝さんにも度々映画作りの相談に乗っていただいています。

数ある是枝監督作品の中でも、特に『誰も知らない』『奇跡』 など、子どもの世界に寄り添ったものが好きです。子どもたちの日常の何気ない瞬間を描きながら、そこからシリアスな社会問題が浮かび上がってくるという、絶妙なバランスが素晴らしいと思います。このような偉大な先輩から、早稲田で映画のことを教わっていた時間は、とてもかけがえのないものでした。

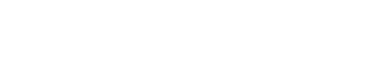

『海辺の金魚』の構想が生まれたのは実は学生時代。主演の小川未祐さんは『最期の星』にも出演していただいているのですが、ある日再会したときに「もう一度映画を作ろう」と話が盛り上がったんです。最初は短編で考えていたのですが、脚本を書いているうちにどんどん世界が広がって、「これは自分たちの力だけでは作れない」と感じました。

そこで、映像制作実習の先輩だった東映の小出大樹(2016年法学部卒)さんに相談して、プロデューサーとして入っていただくことになりました。『海辺の金魚』は、出演者の山田キヌヲ(2004年第一文学部卒)さん、スチール撮影の川島小鳥(2003年第一文学部卒)さんなど、偶然にも早稲田の卒業生の方がたくさん関わっているんです。実は、小説版の出版の話をいただいたのも、現在ポプラ社に勤めている映像制作実習の先輩です。早稲田に入って一番良かったと感じたのは、“人の縁”。早稲田の縁って不思議で、どこかで自然とつながるんですよね。いろいろな人に刺激を受け、関係性を作っていけたことは、しっかりと今に生きています。

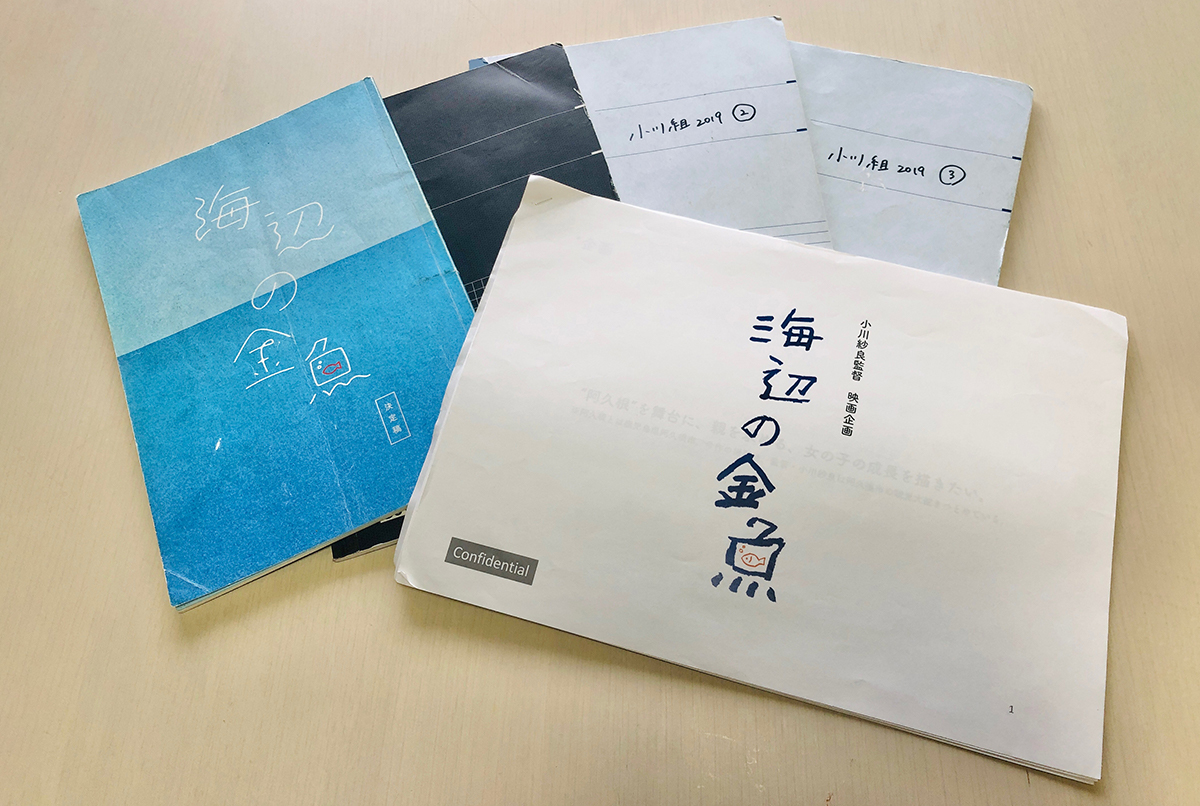

この映画は、身寄りのない子どもたちの暮らす家で育った主人公が、18歳になり自立のときが間近に迫った最後の夏を描いた作品です。撮影をしたのは、私が大学を卒業した2019年。初めて社会人という立場になり、不安を抱えながら自立していくタイミングだったので、作品の中には自分の心理も投影されていると思います。

身寄りのない子どもたちを演じたのは、ロケ地である鹿児島県阿久根市に住む地元の子どもたちです。演技経験のない子どもたちとの撮影はある種挑戦的でもありましたが、阿久根市の自然になじんだ子どもたちの姿を生き生きと映したいという気持ちがありました。

撮影現場で生まれた、台本にはないシーンを作中に取り入れたりもしています。子どもたちが自由奔放でいてくれたことで、日常の自然な光景を収めることができました。現場では、予想外の行動をする子どもたちの姿をどのように切り取ってフィクションに落とし込んでいくかを、毎日のように考えていましたね。

『海辺の金魚』を作っていくときに、極力“映画っぽいもの”を取り除いていこうという意識がありました。地元の子どもたちの伸び伸びとした姿を撮影したのもそうですし、色味や音も、安易な“映画らしさ”には流れないよう気を付けていました。ドキュメンタリータッチな部分があるのもそのためかもしれません。

映画作りを始めた学生のときは、なんとなく“映画っぽいもの”や“かっこいいもの”を描いてみたいという、自分のエゴが強い部分もありました。しかし長編初監督作である今回では、描く世界に対して飾らず真摯(しんし)に向き合おうという気持ちが強まりました。ベテランのカメラマンである山崎裕さん(※)とタッグを組んだことも大きかったと思います。山崎さんの、「画ではなく対象を撮る」という言葉が印象に残っています。

(※)是枝裕和監督『誰も知らない』、河瀬直美監督『二つ目の窓』、西川美和監督『永い言い訳』など

「コロナ禍の学生さんは、どんなに窮屈な思いをしているのだろう」と考えることがあります。

私にとって大学生活の一番の醍醐味は、人との出会いでした。学生街である早稲田は、いるだけで何か面白いことが起こりそうな不思議な空間。そこにふらっと行くことができるのが、すごく幸せだったんです。今になっても、あの“何気ない時間”が大切だったとよく思います。

コロナでそれがかなわない状況に対し、「何のために大学に入ったのだろう」「いつまで続くのだろう」と考える学生さんは多いはず。それでも、限られた状況の中で工夫して活動を続けている人もたくさんいて、本当にすごいことだと感じます。早稲田は「これがやりたい」「これが好き」という強い気持ちを持つ学生さんがたくさんいる場所。自分の意志に従ってまっすぐ進んでいく姿に、私も勇気をもらっています。

困難な状況の中で、寂しくなっても、なんとか“人の縁”だけは絶やさずにいてほしい。早大生の皆さんのことを考えるとき、いつも頭に浮かぶのはそのことです。

『海辺の金魚』

©2021東映ビデオ

2021年6月25日(金)全国公開

監督・脚本・編集:小川紗良

主演:小川未祐

身寄りのない子どもたちが暮らす家で育った18歳の花(小川未祐)は、施設で暮らせる最後の夏を迎えていた。そこに新たに8歳の少女・晴海(花田琉愛)が入所してくる。かつての自分を重ねた花は、晴海と過ごすうちに今までに無かった感情が芽生えてゆく。

公式Twitterアカウント@UmibeKingyo

取材・文

相澤優太(2010年第一文学部卒)

撮影

高橋榮

編集

株式会社KWC

デザイン・コーディング

株式会社shiftkey