2022年4月1日に法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられてから、約2カ月が経過しました。これにより新たに成人となった学生も多い中、あまり実感はないという人もいるかもしれません。そこで今回は、大学に併設された弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック協力の下、法改正の概要・意義について、弁護士であり法学学術院教授の棚村政行先生に伺いました。また、まさに今年19歳で成人となった早稲田ウィークリーレポーターの田邊紗彩さんが、小島秀一弁護士と太田和範弁護士にインタビュー。成年年齢引き下げにより増加が懸念される、消費者トラブルや契約に関する問題について教えていただきました。

法改正をきっかけに、視野を広げて主体的な社会参加を

法学学術院 教授 棚村 政行(たなむら・まさゆき)

早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程満期退学。青山学院大学法学部教授を経て1997年より現職。日本家族〈社会と法〉学会前理事長、日本スポーツ法学会副会長、法務省法制審議会臨時委員。1994年より東京家庭裁判所家事調停委員・参与員、1996年より裁判所職員総合研修所講師、2005年、弁護士登録。主な著書として、『面会交流と養育費の実務と展望』(日本加除出版、2017年)、『民法7親族・相続(第6版)』(有斐閣、2020年)など。

成年年齢引き下げで変わったこと、変わらないこと

2022年4月1日、成年年齢が20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。この法改正の最大の意義は、これまで未成年とされてきた18歳・19歳に対し、社会への主体的な参加を促すことにあります。日本では少子高齢化が進んでおり、人口の減少が差し迫った課題となっています。そんな中、民法上の成年年齢を引き下げることで、社会の担い手となる自覚と参画を促す効果が期待されています。

民法の定める成年年齢には、大きく分けて「一人で契約できる年齢」と「保護者の親権に服さなくなる年齢」という二つの意味があります。今回の法改正により、これらの年齢が18歳に引き下げられました。「一人で契約できる年齢」については、アパートを借りる、携帯電話を購入する、クレジットカードを作る、ローンを組むといった、これまでは親の同意が必要であった契約が、一人でできるようになりました。「保護者の親権に服さなくなる年齢」でいうと、結婚や養子縁組といった身分に関わる重要な意思決定を単独でできることになります。さらに、有効期間10年のパスポートの取得、公認会計士や司法書士といった専門的な国家資格の取得が可能になっています。また、結婚できる年齢については、女性は従来の16歳から引き上げられ、男女ともに18歳以上で統一されています。

一方で、飲酒や喫煙、公営競技(競馬・競艇・競輪など)などは民法以外の法律によって年齢が定められており、健康面への影響や青少年保護の観点から引き続き20歳未満は禁止されています。また、国民年金の納付義務が発生する年齢についても20歳のまま据え置きです。

若者を狙った消費者トラブルなどには一層の注意を

これまでよりも若者が主体的に社会に参加できるようになった点は、今回の法改正の大きなメリットです。一方で、親の同意なしにできることが増えたことで、経験や知識の少ない若者が、悪質商法を含めた消費者トラブルなど、深刻な被害に遭うリスクが高まったという弊害も生じています。この点は学生が最も注意すべきポイントです。そのような被害を防ぐため、中学や高校などの教育機関で早い段階から消費者教育を徹底していくのはもちろんのこと、学生自身も犯罪の手口や法律の落とし穴について自発的に学ぶ姿勢が必要になります。

また、被害に遭った際に相談できる窓口を事前に把握しておくことも大切です。こうしたトラブルで一番怖いのは、一人で抱え込んで対処が遅れ、被害が深刻化することです。もしも被害に遭ったり、困難な状況に巻き込まれたりしたときは、だまされて恥ずかしいなどと考えずに、学内の相談窓口や、消費者ホットライン、法テラスなど頼りになる専門家へすぐに相談してください。

社会全体を活性化していくために

成年年齢が引き下げられたことに実感が湧かず、戸惑っている18歳・19歳の学生も多いと思います。人によっては、大人としての自覚や責任、トラブルに遭うリスクなど、負担ばかりを押し付けられていると感じてしまうかもしれません。しかし、法改正の本来の目的は、若者の積極的な参加により社会全体を活性化していこうというものです。今回の法改正を、社会や政治について考えるきっかけとして有効活用し、視野を広げてほしいものです。もちろん、18歳になった途端に全てのことを一人でできるようになるはずはないので、今回の法改正には周囲の大人たちによるサポートが不可欠です。困ったことがあれば決して一人で抱え込まず、遠慮せずに周囲の人や専門家に頼るようにしてください。

取材・文:上垣内舜介

「早稲田大学リーガル・クリニック」所属弁護士に聞いた、若者を狙ったトラブルのあれこれ

(左から)小島弁護士、田邊さん、太田弁護士

早稲田大学リーガル・クリニック

小島 秀一(おじま・しゅういち)弁護士

早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。早稲田大学大学院法務研究科アカデミック・アドバイザー、 国会議員政策担当秘書などを経て、2013年に早稲田大学リーガル・クリニック入所。2018年より早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師。評論家の荻上チキ氏が代表理事を務めるNPO法人「ストップいじめ!ナビ」の理事。

太田 和範(おおた・かずのり)弁護士

早稲田大学法学部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。早稲田大学大学院法務研究科アカデミック・アドバイザーなどを経て2015年に早稲田大学リーガル・クリニック入所。2018年より早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師。

早稲田ウィークリーレポーター

文化構想学部 2年 田邊 紗彩(たなべ・さや)

――2022年4月、成年年齢の引き下げによって私は19歳で成人を迎えたものの、あまり実感がありません。今回の法改正で一体何が変わったのでしょうか。

小島:簡単に言うと、自分一人で決められることが増えました。例えば、習い事などを始める際の契約手続きにおいて、今までは親の同意を得る必要がありましたが、これからはお金さえあれば自分の判断だけで契約ができるのです。契約の主体になれるという、自由を手に入れたということです。しかしその反面、責任は拡大します。法的な義務を一人で負わなければいけない場面も出てきますね。

太田:契約の観点で注目されるのは、民法に記載されている「未成年者取消権」についてです。これまで18歳・19歳が親の同意を得ずに契約をした際には、未成年ということで基本的にその契約を取り消しできるとされていました。しかし、法改正後は成年となるため、そういった取り消しができなくなりました。この点が一番大きな変化かと思います。

――そのような変化を念頭に置きつつ、私たち若者があらためて注意すべきトラブルはありますか?

太田:大学生からよく相談を受けるのはアルバイト関係のトラブルです。いわゆる「ブラックバイト」による被害が年々増えていますし、最近では契約関係が曖昧なまま単発で仕事をする「ギグワーク」といったものに関するトラブルも増えています。大切なのは働き始める前に契約内容(労働条件)をしっかりと確認すること。仕事内容や給料、拘束時間などが書かれた契約書を書面でもらうことを心掛け、曖昧にしないようにしましょう。また、アルバイトであっても、労働基準法などの法的な保護を受けられるという点に関しては、基本的には普通の従業員と同様です。アルバイトだから休憩がない、残業代が出ない、辞められない、勝手に辞めさせられるといったことは認められません。

小島:もうけ話を持ち掛けられ、高額商品を購入させられる「マルチ商法」による被害も多いです。被害者の多くは友人や先輩、交際相手などの身近な人から誘いを受けています。相手を信用したい気持ちは分かりますが、金銭に関わることは一度立ち止まって考える癖をつけましょう。即決を求められたら、怪しいと思ってください。場の雰囲気や人間関係に流されず、勇気を持ってその場をいったん離れることが大切です。

また、クレジットカード関連のトラブルもあります。毎月の支払額を固定して金利とともに返済するリボ払いは、使用しすぎると多額の債務を負うことがあります。物を買う前に熟慮し、自分の資金力に合わせた支出を心掛けましょう。

――では、実際に起きたトラブルの具体的な事例を教えてください。

太田:実際に私が受けた相談で、「投資用のプログラムが入っている、必ず利益が出る」と言われ、USBメモリを数十万円で買ってしまった学生がいました。マルチ商法グループの手口で、芋づる式に学生が引っ掛かっているんですね。途中でだまされたことに気付いても他の人を巻き込むことで自分は逃げられるかもしれないと、どんどん被害者を増やしてしまうのです。

小島:こうした投資系の詐欺被害はここ数年、学生の間で急増しています。覚えておいてほしいのは、自分が被害者になるのと同じぐらい加害者になる可能性もあるということです。最悪の場合、詐欺罪で捕まりその後の人生に悪影響を及ぼしてしまうこともあります。

太田:また、最近はSNSを利用したトラブルや詐欺被害の相談も増えています。SNS上で知り合った異性に会いに行ったら、怖い人が出てきてお金を取られたという事例もありました。SNSで怖いのは、相手の素性が分からないこと。本名やSNS以外の連絡先を知らないと、相談を受けても法的な救済手段を十分に取ることが難しくなってきます。

――万が一、そういったトラブルに巻き込まれたらどうすればいいでしょうか。

太田:しかるべき機関に相談しましょう。消費者問題であれば消費生活センター、労働関係の問題であれば、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなど、公的な機関が専門の窓口を設けてくれています。これらの機関のWebサイトで相談内容を調べれば簡単な対応方法は出てきますし、最寄りの相談窓口を検索することもできますので、それらを活用した上で窓口に相談に行くことをお勧めします。相談に当たって気を付けてほしいのは、契約内容を記載した書面や、相手の連絡先、メールやLINEでのやり取りといった客観的な証拠をできるだけ残しておくことです。トラブルに巻き込まれ、不愉快な内容のものを早く消してしまいたい、手元から無くしてしまいたいという気持ちも分かりますが、客観的に事実を裏付けできるようなものがあるとスムーズに話が進みやすいですね。

小島:早大生なら保健センター・学生相談室の法律相談や、私たちが所属する早稲田大学リーガル・クリニックが実施する無料法律相談が身近だと思います。困ったことがあればぜひお越しください。

――最後にメッセージをお願いします。

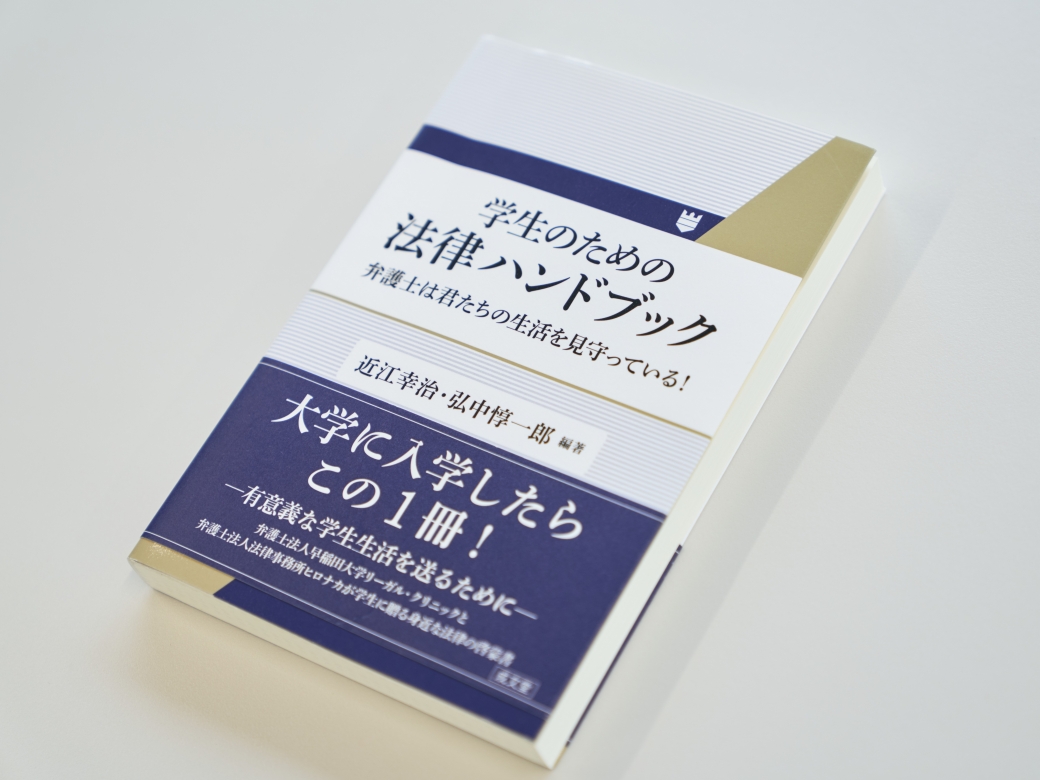

大学生活でのトラブルやその対処法が紹介されている『学生のための法律ハンドブック』(近江幸治・弘中淳一郎編著、成文堂)では、リーガル・クリニックからは4名の弁護士が執筆した。現在、中国語版発売に向けて準備中

太田:今回の法改正により新たに成人となった18歳・19歳の方々は、“成人”という言葉に肩肘張らず、自立するための準備期間と捉えてみるのがいいと思います。成人になったら周りの人を頼ってはいけないということはありません。社会経験を積んだ人であれば気付ける落とし穴はいろいろと存在しています。これからも大きな決断をするときは身近な人に遠慮せず相談しましょう。また、トラブルに巻き込まれないために、最低限の法的知識を身に付けておくのもいいと思いますよ。

小島:親御さんはもちろん周囲の方々には、学生を突き放さずに相談に乗ってあげることを忘れないでいてほしいです。成人したからといって全てを任せきりにしてしまうのではなく、自立性を尊重しながらフォローすることが大切です。そのためにも日頃のコミュニケーションを大事にし、何か危険なことに巻き込まれそうになっていたら、会話を通じて本人に気付かせることを心掛けてほしいですね。

早稲田大学リーガル・クリニック(早稲田キャンパス 28号館)にて

取材・文:上田朱莉

撮影:山口貴弘

『早稲田ウィークリー』レポーター・田邊さん

「いきなり成人になってしまった」という感覚があり不安だったのですが、困ったときは周りの人や専門家に相談していいという点は変わらないとのことだったので安心しました。また、身近に潜むトラブルの話を聞き、被害に遭うことを防ぐためには、安易に勧誘に乗らず、一度立ち止まって検討することが重要なのだとあらためて感じました。自分の選択に責任が伴う自覚を持ち、怪しい契約や勧誘に気を付けながら、大人として自立できるようにさまざまなことにチャレンジしていきたいです。

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック

法律版「大学附属病院」を目指してつくられた法律事務所。良質の法律サービスを提供する法律事務所として活動をしながら、学生の臨床法学教育を目的とした教育機会を提供する教育機関としての役割も担っている。所属弁護士の多くは早稲田大学における法曹教育に関与している。

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1丁目1番7号 早稲田キャンパス 28号館 4階

TEL:03-5272-8156

Webサイト:https://www.waseda-legalclinic.com/

【次回フォーカス予告】6月20日(月)公開「就活特集」