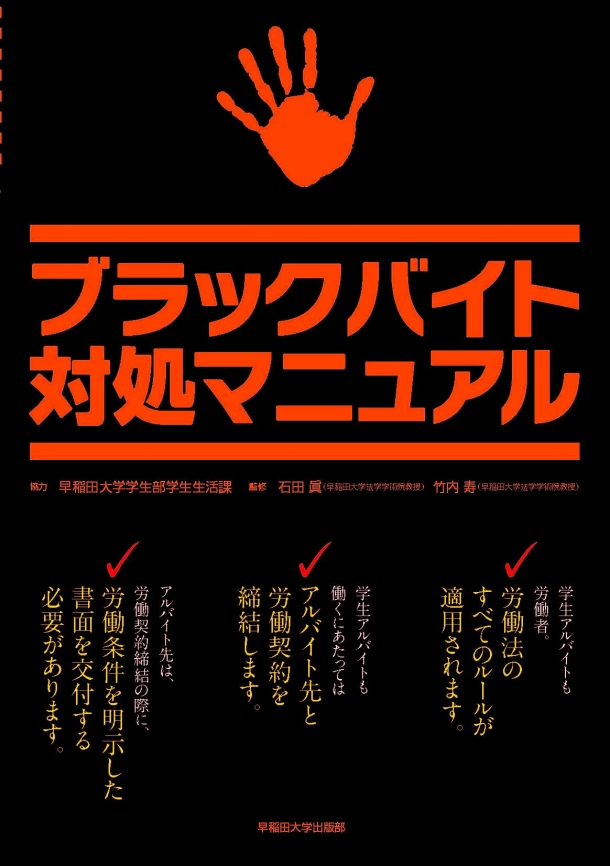

学業に支障を来すほどの労働を強いるアルバイト“ブラックバイト”。その問題点や対策を解説した『ブラックバイト対処マニュアル』(早稲田大学法学学術院 石田眞教授・竹内寿教授監修、早稲田大学出版部)は2016年4月に出版され、新聞等のメディアでも紹介されるなど全国的に大きな反響を呼びました。同書の制作には石田教授が指導する「労働法ゼミ」の学生が多数協力しており、学生自身が草稿を執筆してゼミ合宿で内容を議論・検討して制作していきました。今週の特集では制作に関わった法学部生3名が参加する座談会を開催し、2016年秋学期に法学部の授業で実施したアンケートを基に、自身の体験や対策を語ってもらいました。

学業に支障を来すほどの労働を強いるアルバイト“ブラックバイト”。その問題点や対策を解説した『ブラックバイト対処マニュアル』(早稲田大学法学学術院 石田眞教授・竹内寿教授監修、早稲田大学出版部)は2016年4月に出版され、新聞等のメディアでも紹介されるなど全国的に大きな反響を呼びました。同書の制作には石田教授が指導する「労働法ゼミ」の学生が多数協力しており、学生自身が草稿を執筆してゼミ合宿で内容を議論・検討して制作していきました。今週の特集では制作に関わった法学部生3名が参加する座談会を開催し、2016年秋学期に法学部の授業で実施したアンケートを基に、自身の体験や対策を語ってもらいました。

書面交付がない、時給が求人票とは違う

石田教授

秋学期の授業「労働市場法」でブラックバイトについてのアンケートを学生に行ったところ、労働条件を明示した書面が交付されていないとか、賃金が求人票や契約で示された額と違うという回答が目立ちました。こうした点についてどのような問題があると考えますか。

法学部4年 吉安孝介(よしやす・こうすけ)さん

僕は1年生のときに洋食屋でアルバイトをしていましたが、労働契約の書面を頂いた覚えがありません。そもそも書面が交付されなければいけないという認識が全くありませんでした。学生の多くは求人票に書かれた時給しか見ていないと思うのですが、労働基準法上は細かい条件が記載された書面が交付される、という意識が学生側に足りていないのだと思います。

石田教授

なるほど。求人票で示された額と実際に支払われていた額が異なっていたという人はいますか。

法学部4年 山下聖司(やました・さとし)さん

中華料理のチェーン店でアルバイトをしていたとき、求人票には時給870円、研修中は840円と記載されていたのに、研修期間が終わっても840円のままでした。4カ月ほど経過したある日、給与明細を見たら840円のままだったので店長に確認したところ、「書面の交付をしてから」と言われ、それ以降、一応は求人票通りの時給になりました。合意はしたのですが、それまでの4カ月間の時給はどうなるのかな、という疑問は残ったままでした。

石田教授

求人票の額が労働契約の中身になるので、本来は求人票通りに時給が支払われなければいけなかったケースなのですが、払われていなかったということですね。

時間外労働の問題点

石田教授

賃金に関する問題は他にもあります。塾講師のアルバイトで多いのですが、授業1コマに対して賃金が支払われる場合があります。しかし、テキスト作成や保護者との面談、ミーティング参加に対して賃金が払われてないというケースが非常に多いことが、アンケートで分かりました。

石田教授

また、飲食店ではタイムカードに打刻した後も閉店作業やミーティング参加があります。これらは事実上、拘束されている時間なのですが賃金が支払われていない。このようなケースも回答が多くありました。皆さんはどのように考えますか。

山下

アルバイトをしていた中華料理店では、午後10時で閉店作業も含めて終了ということになっていましたが、忙しくて清掃など全てが終わるのが10時半になることもありました。タイムカードには10時半と打刻しているのに、賃金は10時までの分しか支払われませんでした。そのアルバイトは4年半ぐらい続けたのですが、自分なりに店への愛着があり何となく人情の部分で働いていて、何も文句を言いませんでした。

石田教授

山下さんは人情的には受け入れたということなのですが、法的に見て賃金が発生するのか、しないのかという点ではどのように思いますか。

吉安

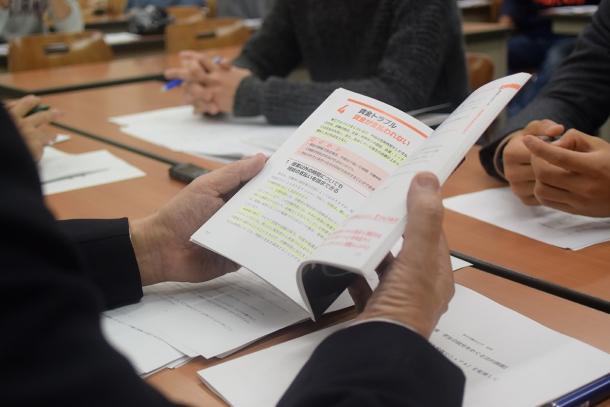

『ブラックバイト対処マニュアル』の「賃金トラブル」の項目にある通り、使用者の指揮命令下にある労働時間には、全て賃金が発生するということが、労働法で規定されています。先ほど山下さんが言ったように、清掃作業も店の運営のために行っていることで、使用者の指揮命令下に置かれている状態ですので、賃金はしっかりと支払われないといけないと思います。

石田教授

おおむねその通りです。法的には賃金が発生する労働時間とはどういう時間なのか、ということが一番重要な問題になります。吉安さんが言った「使用者の指揮命令の下に置かれている時間」については最高裁の判例があって、仮に業務の準備であっても使用者から義務付けられ、余儀なくされた時間は、賃金が発生する労働時間である、ということになっています。ですから、後片付けだから労働時間にはならない、というわけではなくて、使用者から義務付けられ余儀なくされているかどうか、ということが重要なのです。

山下

閉店作業が終わった後の清掃部分に関しては、自分が自主的にやっていたことでしたけれど、規定の労働時間である「午後10時」を超えた閉店作業は義務付けられていたと思います。

石田教授

山下さんは清掃を自主的に行っていたけれども、閉店作業は義務付けられ、余儀なくされていたことですから、やはり賃金は本来、支払われるべきだったということですね。

ゼミの時間を利用して行われた座談会。ゼミ生らは議論に熱心に聞き入った

アルバイトでも有給休暇が取得できる?

石田教授

アルバイトが有給休暇を取得できることについて知らなかった、というアンケート回答も多くありました。皆さんは有給休暇を取れるっていうことを知っていましたか。

法学部4年 石川智章(いしかわ・ともあき)さん

石田ゼミに入っていなかったら、おそらく知らなかったと思います。

山下

そうですね。

吉安

僕も一緒です。

石田教授

なるほど。知った後は何かしましたか。

山下

すぐにアルバイト先の社員の方に「有給休暇を取れるらしい」と伝え、本社に掛け合ってもらって取れるようにしてもらいました。他のアルバイトたちにも、法律上、取得できるんだということを伝えました。

石田教授

本社ではアルバイトにも有給休暇を与えなければいけないということを分かっているはずですが、現場の店長レベルになると認識がない人もいるかもしれません。店長は知っていましたか。

山下

店長は知らなかったですね。

石田教授

なるほど。授業で聞いて初めて知った、あるいは労働法に接して初めて知ったという学生が多く、やはりこうした情報に接したことがないと、知る機会はないということですね。分かりました。

試験期間中に無理なシフトが入る

『ブラックバイト対処マニュアル』では、問題点・対処法が分かりやすく書かれている

石田教授

テスト期間中にシフトを入れられて、学業に支障が出たという回答もかなり多くありました。この点はどうですか。

石川

アンケートには、「アルバイト先の構成員がほとんどアルバイトである」という項目がありました。この項目があること自体、よく分からないという回答もありました。アルバイトが多い事は、法的に問題があるわけではありません。しかし、試験期間というのはどこの大学も同じような時期に設定されているので、学生アルバイトが従業員の中心となっているような労働環境だと、みんなが一斉に休んだら、店舗営業などが成り立たなくなります。店側は学生を休ませたくないので、こうした環境が学業とアルバイトの両立を難しくしているのだと思います。

活発な議論を交わした学生

石田教授

アンケート集計でも、「アルバイト先の構成員がほとんどアルバイトである」という項目に、半数以上がチェックを入れているんですね。これが今のアルバイトの状況なのでしょう。

吉安

僕のアルバイト先では基本的に正社員の店長が1人いて、そのほか10人ほどいる従業員は全てアルバイトでした。店長不在の日もあり、アルバイトしか店にいないということも恒常化していました。

石田教授

正社員の数が十分であれば働きやすい環境になっていたということだと思いますが、ほとんどが学生アルバイトだとなると、誰かが貧乏くじを引いて試験期間中もシフトを入れなければいけない。すると、大学の単位取得が厳しくなり、学業との両立が難しいブラックバイトになります。ブラックバイト現象という社会問題が生じる原因の一つには、多くの店でアルバイトが基幹労働力化しているということが挙げられると思います。

関連リンク

石田ゼミの学生たちは、どのような思いを込めて『ブラックバイト対処マニュアル』を作ったのか?

3名にそれぞれ語ってもらいました。