文学学術院 准教授

市川 真人(いちかわ・まこと)

雑誌『早稲田文学』編集委員。批評ユニット「前田塁」としても活動するほか、テレビ番組『王様のブランチ』(TBS系)のブックコメンテーターなども務める。著書に『芥川賞はなぜ村上春樹に与えられなかったか』(幻冬舎新書)、『紙の本が亡びるとき?』(青土社)など。

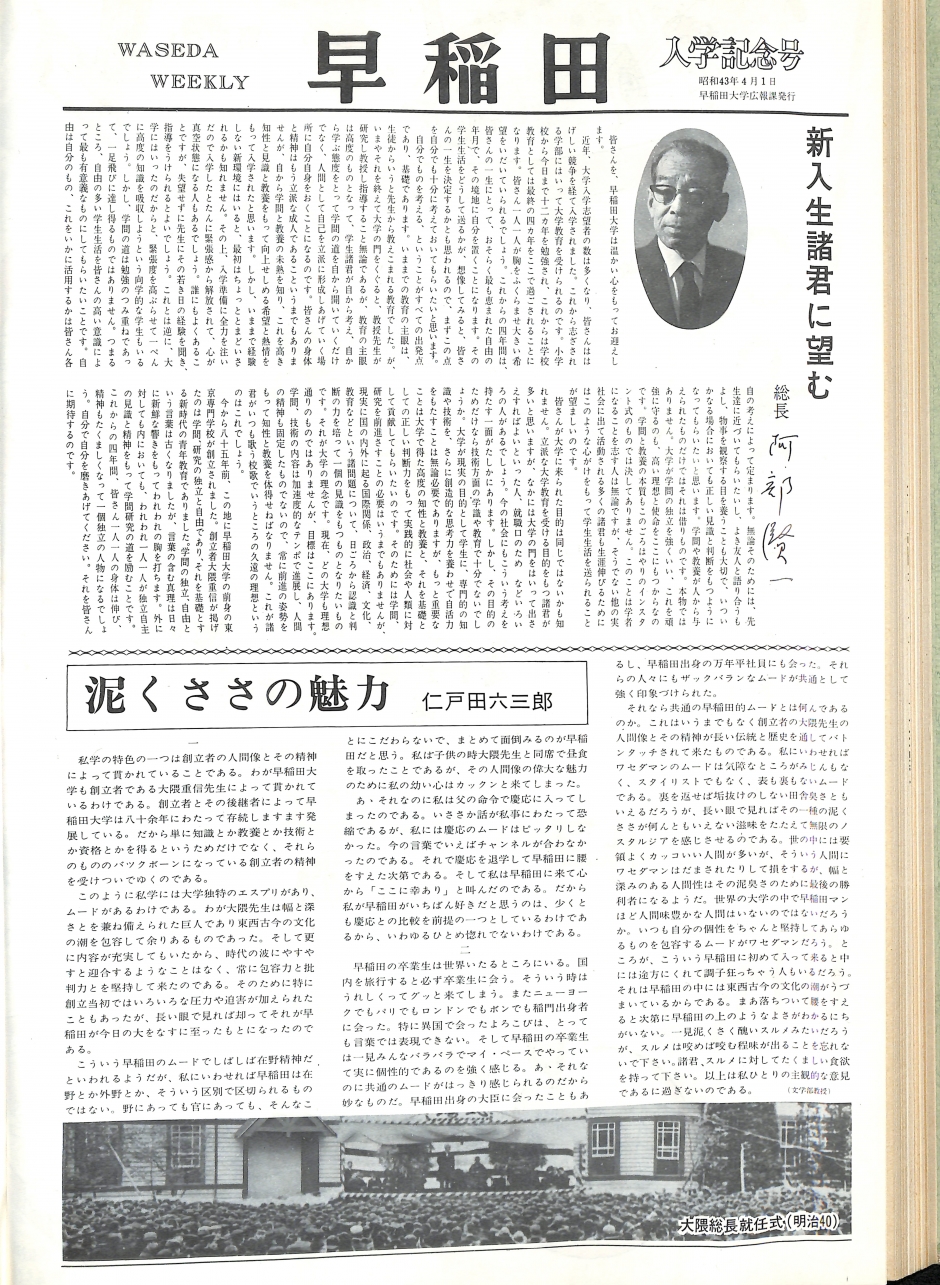

世界的な人気作家である村上春樹氏は、1968年に早稲田大学に入学し、第一文学部(※)演劇専修の学生として多感な青春時代を早稲田の地で過ごしました。

彼の作品には大学やその周辺の光景がたびたび登場します。小説『ノルウェイの森』は村上氏の5作目にあたる長編小説として1987年に刊行され、2010年には映画化もされた日本有数のベストセラーですが、村上氏の自伝的小説ともいわれており、早稲田大学での日々が色濃く反映されているようです。

そこで『早稲田ウィークリー』では、『ノルウェイの森』に登場するスポットを巡る“聖地巡礼”を、「小説編」「映画編」と2週にわたり掲載します。第一回の「小説編」では、文芸評論家で文学学術院准教授の市川真人先生と村上春樹ファンの学生2人と共に小説の舞台を巡りながら、村上氏が過ごした時代や場所が作品に与えた影響について考察します。

※2007年度より文化構想学部・文学部に改組

文化構想学部 2016年3月卒業

九野 彩絵(くの・さえ)

市川先生の演習「編集と批評ゼミ」卒業生。村上春樹をテーマに卒業論文を執筆したほどの村上フリーク。

文化構想学部 3年

多田 華奈子(ただ・かなこ)

市川先生の演習「編集と批評ゼミ」所属。一番好きな村上作品は『羊をめぐる冒険』。

『ノルウェイの森』について

僕はある学生寮に住んでいた。 僕は十八で、大学に入ったばかりだった。―― 『ノルウェイの森』(上)P.24

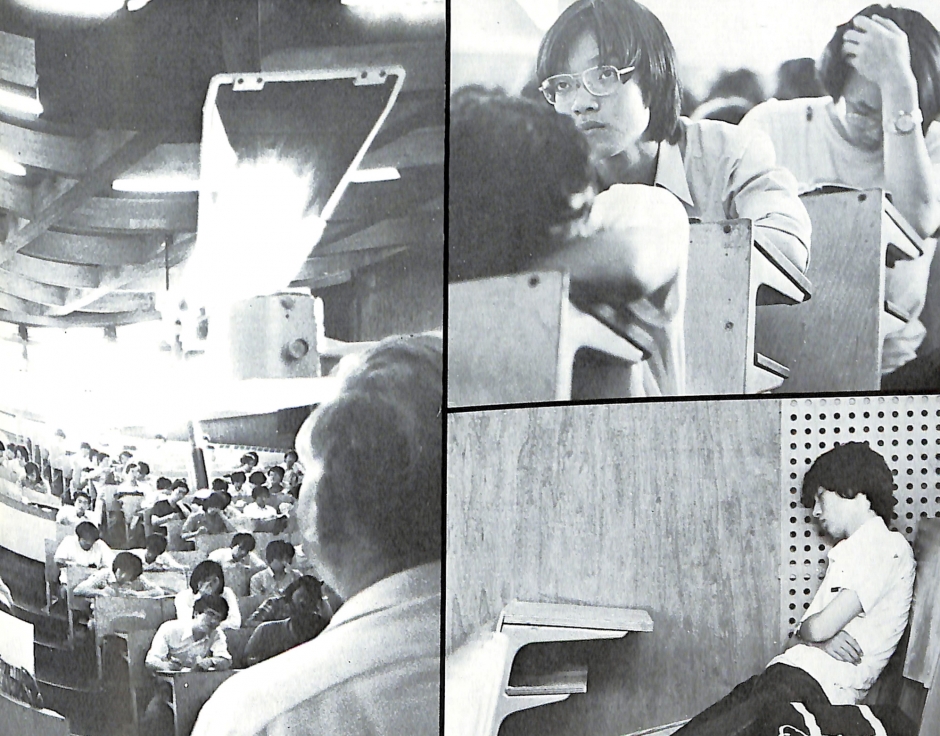

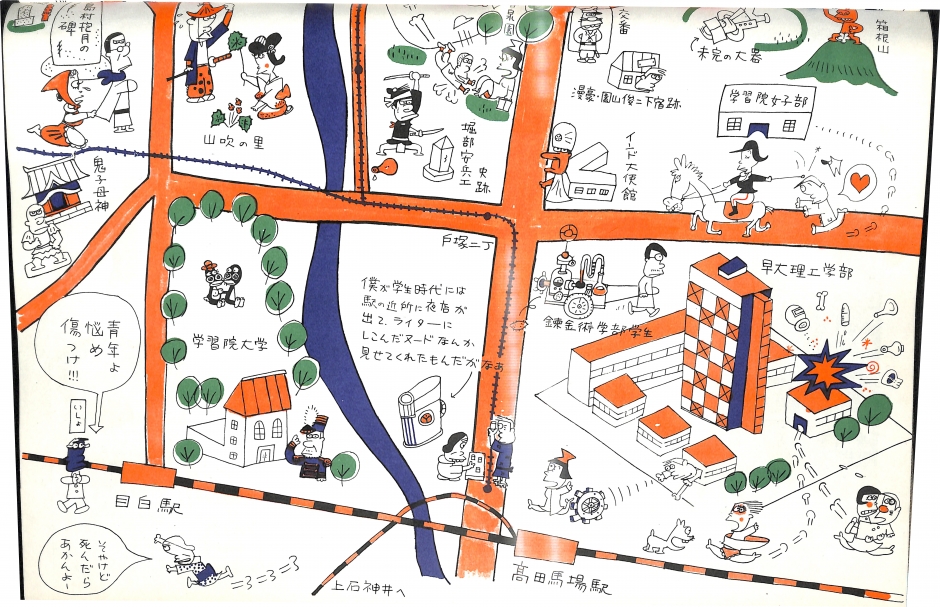

1970年前後の馬場下町交差点付近(『早稲田百年』校倉書房より)

文学部で演劇を学ぶ大学生を主人公にした『ノルウェイの森』では、講義や構内の様子などが印象的に描かれています。

背景となる時代は、村上氏が大学時代を送った1960年代後半から70年代初頭。東京の私立大学に入学した青年・ワタナベトオルが、自殺した親友の恋人だった直子と同級生の緑との間で感情が揺れ動くさまが繊細につづられます。

“僕”と緑がエウリピデスを学んだ教室――戸山キャンパス34号館453教室

僕は一人で教室の最前列の端に座って講義を聞き、誰とも話をせず、一人で食事をし、煙草を吸うのをやめた。―― 『ノルウェイの森』 (上)P.88

月曜日の十時から「演劇史Ⅱ」のエウリピデスについての講義があり、それは十一時半に終わった。講義のあとで僕は大学から歩いて十分ばかりのところにある小さなレストランに行ってオムレツとサラダを食べた。―― 『ノルウェイの森』 (上)P.104

主人公ワタナベが緑と知り合う「演劇史Ⅱ」は、月曜日の10時から始まる講義で、足が悪くいつも金属のつえをついている憂鬱(ゆううつ)そうな顔をした小柄な教師が担当し、「楽しいとまでは言えないまでも、一応は聴く価値のあるきちんとした講義」と書かれています。

1968年に早稲田大学に入学した村上氏は、1962年に完成した比較的新しい戸山キャンパスの校舎で演劇専修の講義を受講したことでしょう。当時の建物はほとんど現存していませんが、戸山キャンパス内で当時の雰囲気を感じられるような34号館453教室を訪れました。

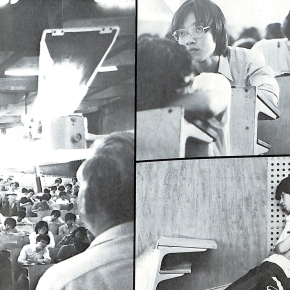

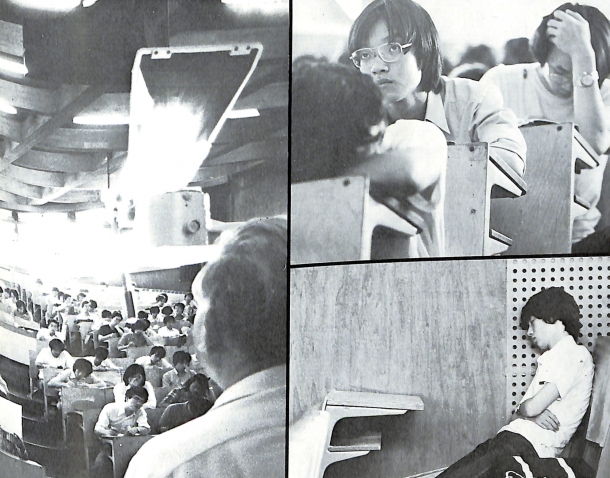

かつての大教室での講義の様子(『早稲田百年』校倉書房より)

市川真人先生(以下、市川):当時のシラバスには、「演劇史Ⅱ」という講義は見あたりませんが、演劇専修に進んだ村上さんが、演劇博物館長も務めた鳥越文蔵先生の「日本演劇史Ⅱ」や、サミュエル・ベケットを日本に紹介者した故・安藤信敏先生の「西洋演劇史」などの名物講義を受講していた可能性は高いと思います。小柄でつえをついていたと言えば、ドイツ文学の故・大木健一郎先生が思い浮かびますし、作品に登場する教授像は、印象深かった何人かの教員像から生まれているのかもしれません。舞台となった1960~70年代は、学生運動が非常に盛んだった時代で、学生運動家たちが講義を中断させて討議を始める場面があったり、授業後に緑が教室でたばこを吸う場面があったりと、大学や教員・学生の雰囲気も、今とはずいぶん違いますね。

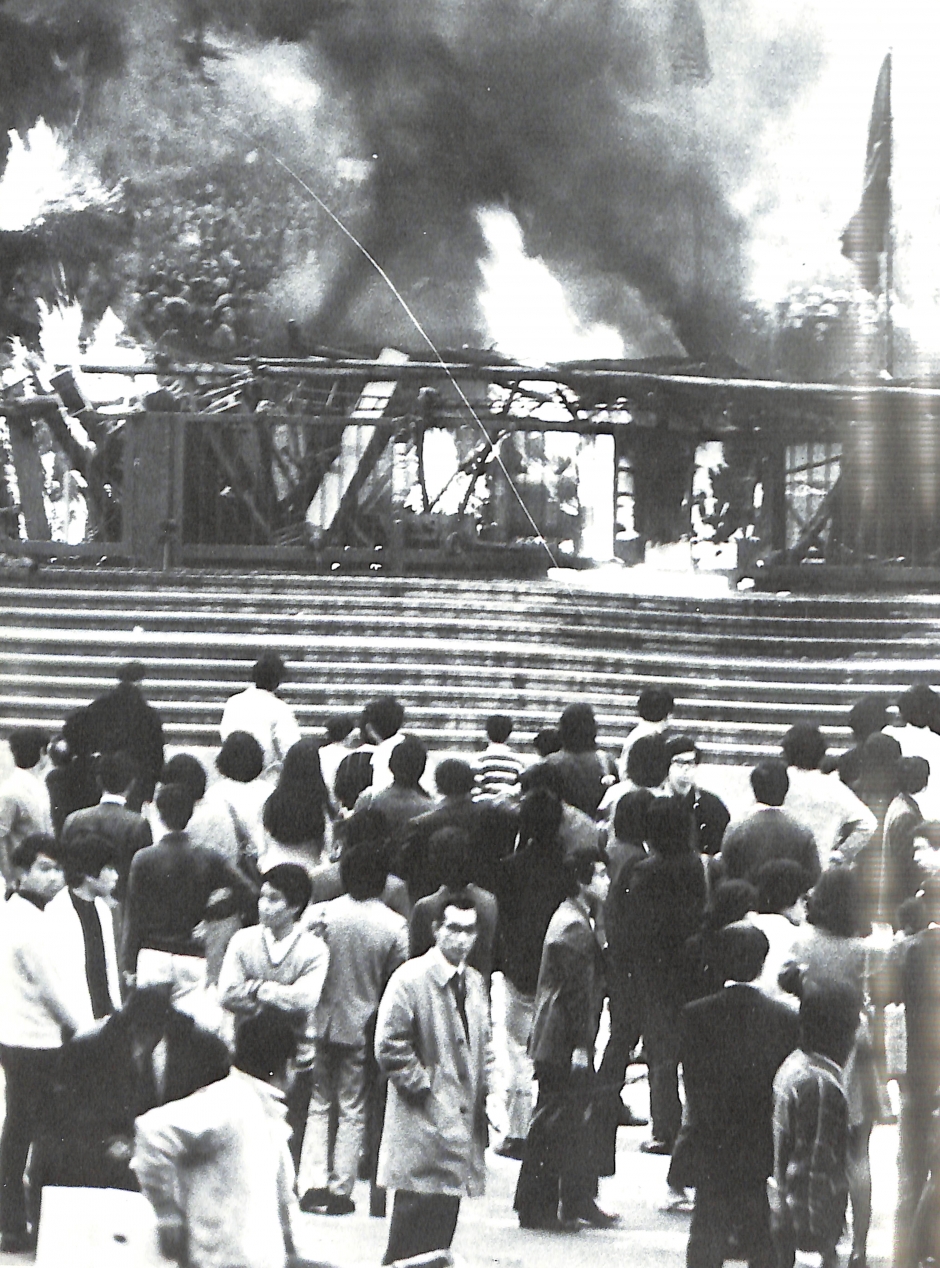

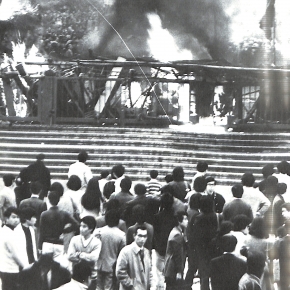

学生運動が激化し、過激派の学生が正門に椅子や机を並べて火を放った(『早稲田百年』校倉書房より)

多田華奈子さん(以下、多田):私は入学当初、構内に立て看板があったり演説している人がいたりしたのを見て『ノルウェイの森』の世界だ! とびっくりしました(笑)。中学・高校では見たことのない光景でした。

九野彩絵さん(以下、九野):今でも早稲田大学には学生運動の名残があるように感じます。主人公のワタナベや緑は、学生運動からは一歩引いていますが、村上春樹氏もいわゆるノンポリ(政治に関心がないこと)だったんでしょうか。

市川:『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです』というインタビュー集の中で村上さんは、自分が大学にいた時代のことを「理想主義の時代」と呼んでいます。自分にとって学生運動の影響は、「言葉への信頼の喪失」や、「耳に心地よい言葉」を信用しなくなったことである、とも。自分が具体的にどう過ごしたかは語られませんが、そこから分かるのは、少なくとも一度は「耳に心地よい」「理想主義」の言葉を信じ、それに裏切られたと感じた、ということですよね。 村上さんはしばしば「デタッチメント(関わらないこと)」という言葉を使いますが、対象から少し距離を置いてみるというそのスタンスも、そのような時代を生きていたことと無関係ではないでしょう。

九野:目の前で巻き起こっていることに対して距離を取ってみるという姿勢は、私自身も似た捉え方をしていると感じることがあります。そうした点が、彼の作品に引かれる理由なのかもしれません。大学生というのは、社会人でもなく、子どもでもなく、中ぶらりんな時期だと思うんです。社会で起こっていることに対してアクションを起こす勇気を持てずに一歩引いてしまったり、『ノルウェイの森』の直子みたいに、殻に閉じこもってしまったり。そうした精神は今もあるのではないでしょうか。それが、『ノルウェイの森』が今の学生にも支持される理由なのではないかと感じます。

ハツミさんの学校より半額で食べられる学食――旧学生食堂・現大学生協戸山店

小説の中で、ワタナベや緑が大学周辺のレストランや喫茶店・定食屋でランチをする場面がよく登場します。学食については、寮の先輩の恋人・ハツミから、同じ女子大学の下級生を紹介すると言われた際に、自分では「金もないし、話もあわない」ことを説明するために不名誉な形で描かれました。ちなみに、ハツミの通う女子大学の学食ではランチは250円だと説明されています。

僕の学校の学食のランチは、A、B、CとあってAが百二十円でBが百円でCが八十円なんです。それでたまに僕がAランチを食べるとみんな嫌な目で見るんです。Cランチを食えない奴は六十円のラーメンを食うんです。そういう学校なんです。―― 『ノルウェイの森』 (下)P.118

市川:カフェテリアになる前、戸山キャンパスの学食は、今の生協戸山店の場所にあったんですよ。私もぼんやりとしか覚えていませんが、入り口付近で食券が買えて、今本棚が並んでいる辺りにテーブル、その奥に厨房(ちゅうぼう)があった気がします。村上さんの学生時代から20年くらい後でも、カレーはまだ180円でした。

多田:小説では、ワタナベや緑は学生なのにレストランに行ったり、凝った料理を作ったりしていますよね。今の大学生はそこまで食事にお金を掛けない人が多いと思います。

市川:レストランといっても、『ノルウェイの森』のお店のモデルは文学部近くの洋食屋さんだと言われていますから、そんなに高くないですよ。今でいうと、「カフェフェニックス」とか「キッチンオトボケ」とか、そんな感じ。ともあれ、村上さんの作品には、パスタをゆでるとか、パンケーキを焼くとか、記憶に残る食事の場面が多いですよね。性的な描写もそうですが、身近な楽しいことや刺激的なことと、文学的であることが、微妙なバランスで絡み合っている。私たちの日常だって、文学的なことで埋めつくされているわけではなくて、いろんな“フツウ”の行為の中にあるからこそ、印象深い言葉や出来事が生まれるんですよね。そういう親しみやすさが、村上作品の読まれる理由の一つでもありますよね。

九野:確かに、自分が誰かと食事をした時は、すごく記憶に残ります。どこで何を食べて、どんな話をしたのか。食べ物の描写は五感を刺激されるので、印象に深く残るのかもしれません。

直子と緑で揺れ動く“僕”が多くの時間を過ごした図書館――旧大学図書館・現會津八一記念博物館

大学で緑以外の友達を持たないワタナベは、授業と図書館を行き来する毎日を送ります。空き時間に図書館で本を読んだり調べものをしたり予習をしたりといった描写が頻繁に見られます。

昼休みが終わると僕は図書館に行ってドイツ語の予習をした。―― 『ノルウェイの森』 (上)P.167

図書館だったころの2号館。ツタに覆われ風格を感じさせる(『早稲田百年』校倉書房より)

市川:グランド坂の途中にあった安部球場の跡地に中央図書館が建設される1991年より以前は、早稲田キャンパス内の2号館が、大学の図書館でした。今は會津八一記念博物館と高田早苗記念研究図書館が置かれていますが、当時の雰囲気がそのまま残っています。2階にある博物館の常設展示室は、当時の閲覧室です。作品に出てくる図書館も、こっちの建物ですね。

多田:天井が高くて落ち着いた雰囲気がありますね。一人で集中するには良い環境だったのかもしれません。

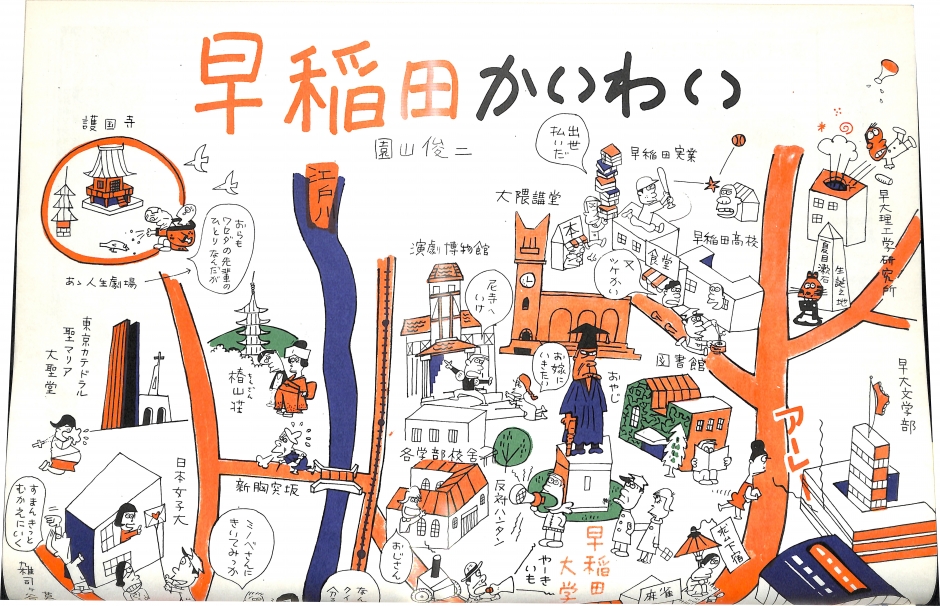

村上さんが古いシナリオに没頭していた“エンパク”――演劇博物館

『ノルウェイの森』には演劇博物館は登場しませんが、村上氏自身は学生時代によく利用していたようです。

市川:村上さんは2007年の第1回早稲田大学坪内逍遥大賞の受賞スピーチで、「いちばんよく足を運んだのは、文学部の食堂と、演劇博物館だった」と話しています。古いシナリオを読みふけりながら、白日夢を見るように頭の中で映画をこしらえていたんだそうです。在学中、大学に親切にしてもらった記憶がないと言いながら、数十年ぶりに大学を訪れて賞を受け取る気になったのは(村上さんは、日本で人前に出ないことで有名ですから、授賞式に出席することに、みんな驚いていました)、坪内逍遥の名の付いたこの博物館のおかげだったかもしれませんね。

“僕”が水仙の花を手に緑の家へと向かった――都電荒川線「早稲田駅」

ワタナベが緑の家を訪ねる際に利用した都電。車窓から見える古い家並みは牧歌的に描かれますが、現在はその景色もだいぶ変わりました。しかし、一両編成の電車は当時からほとんど変わらない姿で住宅地を縫うように走っています。

日曜日の朝の都電には三人づれのおばあさんしか乗っていなかった。―― 『ノルウェイの森』 (上)P.136

当時の都電「早稲田駅」は屋根も作られていなかった(『早稲田百年』校倉書房より)

市川:ワタナベが緑の家に行く時に、早稲田駅から大塚駅まで都電に乗るシーンが出てきます。戦前から戦後にかけて、路面電車は東京中を走る、日常的な乗り物でした。それが、バスや地下鉄に置き換えられて、ちょうど村上さんが在学する前後の1968年から72年にかけて、大半が廃止されてしまう。路面電車に乗ることが、日常から非日常へと移り変わっていく、それを目撃した村上さんが作品に出したくなる気持ちは分かりますね。

村上さんが頭を打った思い出――胸突坂

新目白通りを越えて神田川を渡ると、目白台へと向かう切り立った斜面に沿って細い階段が続く胸突坂(むなつきざか)があります。村上氏が暮らしていた和敬塾から早稲田大学へはこの坂道を通ります。村上氏はエッセー『村上朝日堂』の中で、酔いつぶれて立て看板で作った担架でこの坂を運ばれているときに、立て看板が割れて石段で頭を打ったという思い出をつづっています。

市川:村上さんは大学生活を、この坂の上にある和敬塾という寮で始めました。「そんなにしょっちゅう大学にはこなかった」とエッセーにありますが、大学への行き帰りにこの傾斜のきつい坂を通ると思うと、足が向かなくなっちゃったのかもしれませんね。

ラジオ体操が好きな突撃隊と“僕”が一時を過ごした――和敬塾

文京区目白台にある男子学生寮「和敬塾」西寮に、村上氏は入学した1968年4月から半年ほど暮らしました。和敬塾は1955年に設立され、約7,000坪という広い敷地の中に全6棟の寮があり、現在500人あまりの大学生が入寮しているそうです。『ノルウェイの森』では、ワタナベと突撃隊が当時実在していなかった東寮の一室で共同生活を送ったことが描かれます。村上氏自身は「一人で暮したのははじめてだったから毎日の生活はとても楽しかった」と、エッセーで当時のことを振り返っています。

その寮は都内の見晴らしの良い高台にあった。敷地は広く、まわりを高いコンクリートの塀に囲まれていた。門をくぐると正面には巨大なけやきの木がそびえ立っている。樹齢は少なくとも百五十年ということだった。根もとに立って上を見上げると空はその緑の葉にすっぽりと覆い隠されてしまう。―― 『ノルウェイの森』 (上)P.23

1960年代でも小説のように毎日国旗が掲げられていたことはなかったとか。今では催事の際のみ使用されている

市川:『ノルウェイの森』の2章・3章と、そのプロトタイプである「蛍」という短編小説の舞台が、この和敬塾です。作中では「突撃隊」というユニークな登場人物が毎朝国旗掲揚をしていましたが、今は国旗が掛かったりはしていませんね。地図を見ると、中庭やテニスコートまであって、敷地はとても広いんですね。この大きなケヤキの木を、村上さんも見上げたのかなあ。

多田:小説の中で寮生は、外泊するのに許可が必要だったり電話を取り次いでもらったりしています。今の時代と比べるとプライバシーも少ないし不自由な感じがしますね。

九野:でも、恋愛は自由な感じですよね。

市川:携帯電話が必需品で個人情報にも厳しい反面、「さとり世代」などと呼ばれて恋愛もわりと安定した関係が多いと聞く皆さんの世代からすると、発表から約35年、舞台となった時代からはもう45年近くたった『ノルウェイの森』の物語は、ずいぶん不思議に思えることも多いでしょうね。村上さんも、皆さんを見ると、逆に感慨深いんじゃないかな。

村上氏が過ごした西寮は今は近代的建物に建て替えられており、唯一南寮(写真)が当時の面影を残している

直子と“僕”が長い散歩をしたお堀ばた――飯田橋

5月の日曜の午後、中央線の中で偶然出会ったワタナベと直子は、四ツ谷から飯田橋へ、神保町、お茶の水、本郷、そして駒込まで、日が暮れるまでひたすら歩き続ける場面が出てきます。道すがら見える景色と会話とワタナベが捉えた直子の姿が印象的に描かれます。

僕と直子は四ツ谷駅で電車を降りて、線路わきの土手を市ケ谷の方に向けて歩いていた。五月の半ばの日曜日の午後だった。―― 『ノルウェイの森』(上)P.38

市川:『ノルウェイの森』の二人は、今だと考えられないくらい、ひたすら歩くんですよね。歩きながら、いろいろなことを二人が話して、話す内容や二人の表情に読者の意識が引きつけられたあと、ふっと周りが描かれると場所や場景が変わっている。そこが映画的でもあると同時に演劇的でもあって、何より、ふわっと浮くような飛躍の感覚が、歩きながらのデートの感じをよく出していると思います。日本の小説だとよく、主人公が内省を始めちゃったりモノローグが続いたりするけど、それって全くデート散歩的じゃないよね。

『ノルウェイの森』聖地巡礼を終えて

市川:こうして歩いてみると、『ノルウェイの森』は、すごく場面や舞台の多い小説ではないんですよね。早稲田を中心に新宿や本郷辺りまでと、直子が暮らすことになる京都の療養所、それからぽつぽつと麻布や吉祥寺。いわば、早稲田の学生が今でも行ける範囲で大半ができている小説なのですが、世界的な人気作品がたったそれだけのパーツでできてしまうことを、早稲田の学生が一番驚けるんじゃないかな。

和敬塾正門正面にそびえ立つケヤキの木

九野:和敬塾で大きな木を見上げながら、市川先生が「村上春樹も見ていたんだろうな」とおっしゃったときが一番感慨深い瞬間でした。今まで意識したことがなかったけれど、同じ大学に通って同じ風景を見ていたんだということが実感できましたし、村上氏とその作品と自分とがつながったように思えました。

多田:私は今回の巡礼で、今とは違う時代の恋愛や人間関係というものをあらためて考えました。当時は携帯電話やSNSもありません。手紙や電話もすれ違ってしまったら、一方的に関係が断ち切られてしまう不安があったと思います。だからこそ、お互いに会っている時間も一人の時間も大切にするような、今とは異なる恋愛の形があったのではないかと感じました。あらためて『ノルウェイの森』を読み直してみたいと思います。

市川:小説の根本は想像力です。行ったことのない場所、したことのないことを、どう描けるかが、技術であり武器でもある。けれど、一つ一つの場景や出来事、登場するものは、やっぱり現実に見たり聞いたりしたことを加工して作るんですよね。特に、舞台となる空間は(漫画が、背景を写真などの資料から書くのと同じように)実際の経験に支えられることが多い。 村上作品もそうですが、小説に登場する場所は、実際に行ってみると作中での印象よりちっぽけだったり、フツウの場所だったりと、たいていは、読んで感じたよりも大したことがない場所であることが多いです。だけれど、そのことは逆に、そのように「大したことのない風景」が、優れた書き手に掛かるととても豊かな場所に描かれ、豊饒(ほうじょう)な物語が生み出されるだという驚きにもつながります。

学生の皆さんが「村上春樹」と聞くと、ほとんど歴史上の人物のように、遠くてすごい存在と思うかもしれません。けれど、半世紀前に彼が歩いた場所を歩き、彼が見たものを見ることは、皆さんの誰にでも今すぐできます。 早稲田に限らず、歴史上の偉人たちも含めて、過去の学生たちは皆、今皆さんが見ているのと同じ景色を二十歳前後で見て、同じ場所で考え、そして育っていったわけです。そうであるならば、当時の彼らにもまだ「可能性」しかなかったように、皆さんにも同じことができる可能性があり、同じだけの努力や熱意を持つことができる。そのことを感じ、そして信じてほしいと願っています。

参考図書:

『ノルウェイの森』(上・下)村上春樹(講談社文庫)2004年

※この特集の文中で使用した引用・ページ数はこちらに拠るものです。

『村上朝日堂』村上春樹/安西水丸(新潮文庫)1987年

『夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです 村上春樹インタビュー集 1997-2011』村上春樹(文春文庫)2012年

『村上春樹 雑文集』村上春樹(新潮文庫)2015年

『早稲田百年』(校倉書房)1979年

『早稲田大学文学部百年史』(早稲田大学第一・第二文学部)1992年

>>>村上春樹特集後編「あのシーンはどこ? 早稲田ロケ地巡り 村上春樹『ノルウェイの森』聖地巡礼(映画編)」は、4月13日(水)公開です。お楽しみに!