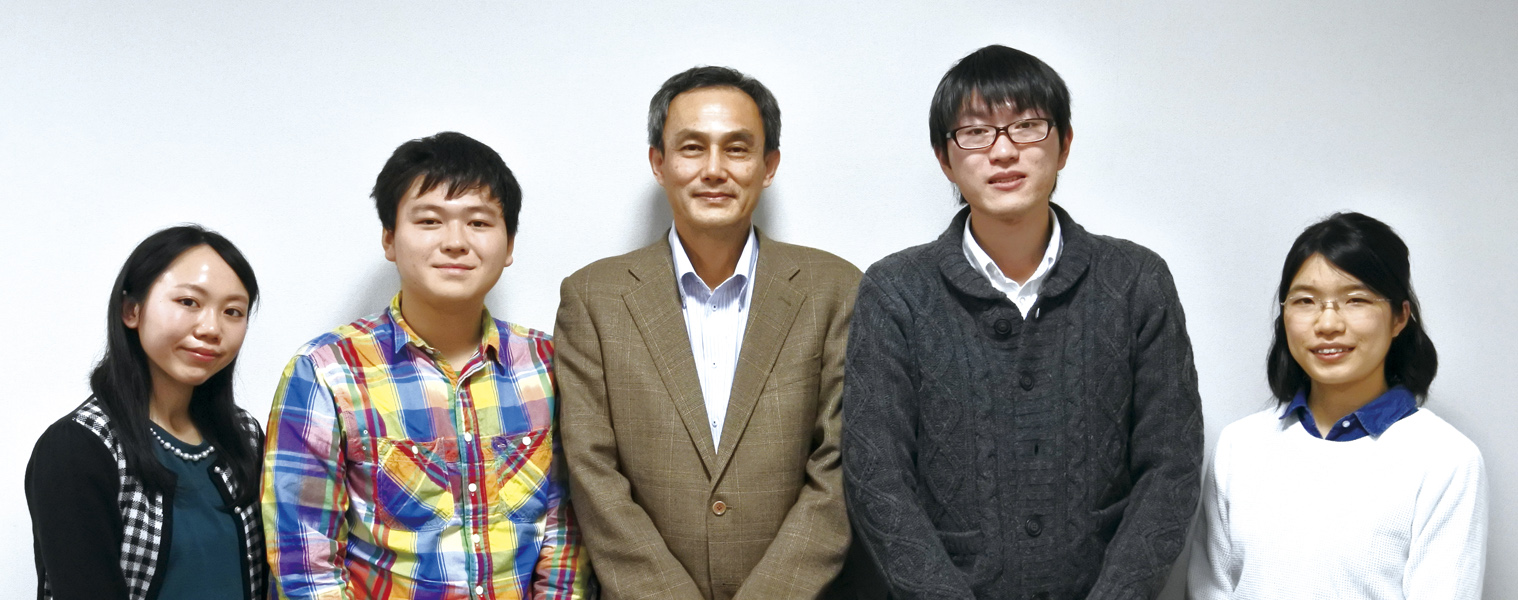

(左から)法学部4年 大澤 芙美(おおさわ ふみ)、文化構想学部4年 大島 潤平(おおしま じゅんぺい)、政治経済学術院 笹倉 和幸(ささくら かずゆき)教授、社会科学部3年 望月 雅人(もちづき まさと)、文学部4年 佐々木 萌好(ささき もえみ)

読者モニター※1を2年以上務めてくれている皆さんと、2013年度の大幅リニューアル時にさまざまなご意見をいただき、現在も『早稲田ウィークリー』愛読中の前学生部長・笹倉和幸先生にお集まりいただき、これまでのコンテンツを振り返りながら、本誌への熱い思いを語っていただきました。

- 政治経済学術院

笹倉 和幸(ささくら かずゆき)教授 (前学生部長) - 法学部4年

大澤 芙美(おおさわ ふみ) - 文化構想学部4年

大島 潤平(おおしま じゅんぺい) - 社会科学部3年

望月 雅人(もちづき まさと) - 文学部 4年

佐々木 萌好(ささき もえみ)

『早稲田ウィークリー』は“背中を押してもらう存在”

笹倉 『早稲田ウィークリー』のコンセプトは「早大生応援誌」。実は表紙にも、小さくですが書いてあります。この言葉は、私が学生部長として、ウィークリーの制作に携わったときに入れたものなんです。われわれ教職員の一番の使命は、学生を応援すること。「学生は○○すべし」なんて上から目線ではなく、箱根駅伝を沿道で応援する人のように、学生の力を信じて見守っていこうという思いがありました。

笹倉 『早稲田ウィークリー』のコンセプトは「早大生応援誌」。実は表紙にも、小さくですが書いてあります。この言葉は、私が学生部長として、ウィークリーの制作に携わったときに入れたものなんです。われわれ教職員の一番の使命は、学生を応援すること。「学生は○○すべし」なんて上から目線ではなく、箱根駅伝を沿道で応援する人のように、学生の力を信じて見守っていこうという思いがありました。

佐々木 そのお話を聞いて、納得できる部分があります。私は毎週、「えび茶ゾーン」のコーナーを楽しみにしているのですが、毎回それに影響を受けて、「自分ももっと頑張ろう!」という気持ちにさせられます。

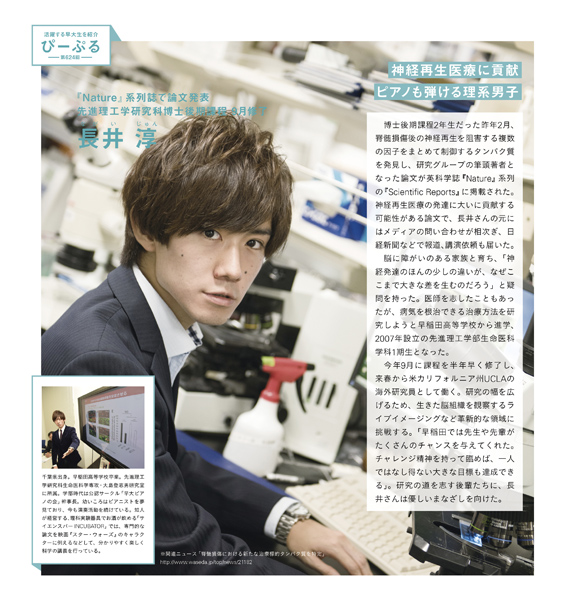

望月 分かります!僕も最近になって「えび茶ゾーン」の楽しさが分かってきました。他には、「ぴーぷる」も好きです。こんな学生がいるの!?と。同じ学生の活躍を見ると、自分まで応援されているような気持ちになります。

大澤 「ぴーぷる」は、たまに知り合いが出ていてびっくりします。授業が一緒でも深く話す機会がなかったりするので、「そんなすごいことをしていたの!?」と知って励みにもなります。

大島 この流れで恥ずかしいんですが、僕は「私のワセメシ」が大好きで…。

一同 (笑)

大島 知らないお店に入るのってちょっと勇気がいるんです。最近の例だと、「天婦羅いもや」。学生にとって天ぷらは敷居が高い食べ物ですが、「ワセメシ」で読んだおかげでお店に入れました。背中を押してもらった感じです。

笹倉 頑張っている学生を知ることで自分も頑張ろうと思える。他の学生の情報で背中を押してもらう…つまり、ウィークリーが学生同士の情報交換の一助になっていた、ということですよね。応援しているのは教職員だけじゃなく、学生同士でも応援し合っているということなのかもしれませんね。

読者モニターだからこその利点

笹倉 今、コーナー名がいくつか出ましたが、皆さんが特に好きなコーナー、実際に役立った特集※2は何でしょう?

笹倉 今、コーナー名がいくつか出ましたが、皆さんが特に好きなコーナー、実際に役立った特集※2は何でしょう?

大島 「ワセメシ」は外せませんが、「世界・地域の食卓から」という、世界中の食文化を知れるコーナーも好きです。群馬県の郷土料理の「おっきりこみ」なんて初めて知りました。日本国内でも知らない文化があるし、世界にはさらに未知の食文化があることを教えてもらいました。一つのコーナーの中にも新しい文化への扉が開いていることは、とても興味深いなと感じています。

大澤 私は就職活動の流れや留学の流れについての特集がとても役に立ちました。全体の行程やスケジュールがどうなっているのか、一つの誌面で俯瞰(ふかん)して見ることができると、イメージがつかみやすいです。

望月 「杜の掲示板」は、自分では調べにくい学内イベントの詳細を知るのに重宝しています。以前も、創立記念日に交響楽団が演奏会を行っていると知り、聞きに行ったことがあります。

佐々木 私は学生健康増進互助委員会に所属していますが、「杜の相談室」に載っていたテーマや専門家のアドバイスが参考になりました。関連付けたテーマでイベントを考えると、内容がとても充実するんです。

笹倉 なるほど!実際にデータを活用してくれたわけですね。では、読者としてだけでなく、学生モニターになって良かったことは何でしょうか?

佐々木 モニターになったことで、読む密度がさらに濃くなったと思います。

大澤 全部をしっかり読むことで、自分が今まで興味のなかったこと、大学が今どんな話題に注目しているのかが分かるようになったと思います。

望月 モニターだからこそ未知のイベントに気付き、具体的に行動に移すことができていると思います。そこから派生して得られることも多いですね。

大島 モニターの感想で「誰が書いた記事なのかが分かりにくい」と書いたら、分かりやすい位置に変わったことがあります。自分の考えを言葉にすることの重要性に気付くことができました。

学生とともに歩んだ50年史

笹倉 今回は、これまで50年間のバックナンバーを全て用意してもらいました。こうして見比べると、白黒から2色刷りになり、カラーになり、写真が増え…と、どんどん読みやすく変わってきたことが分かりますね。

望月 以前は毎週木曜日発行だったんですね!

笹倉 いいところに気付きました。どうすれば学生の皆さんに最新号を手に取ってもらえるかを考えた結果、週が替わり大学に行くたびに新しい号が出ているというのが分かりやすくていいだろうと、今の月曜日発行に変わったのです。学生視点での編集・発行という、涙ぐましい努力があるんです(笑)。

大澤 昔の号を読むと、政治的というか、深刻な内容も多いですね。

笹倉 創刊号には「学生諸君!」とあるように、昔は大学から学生への訓示のような話題が結構ありました。今は早大生だったら何をすべきか、何をすべきでないかを自分で考えてもらえる内容に変わってきたわけです。

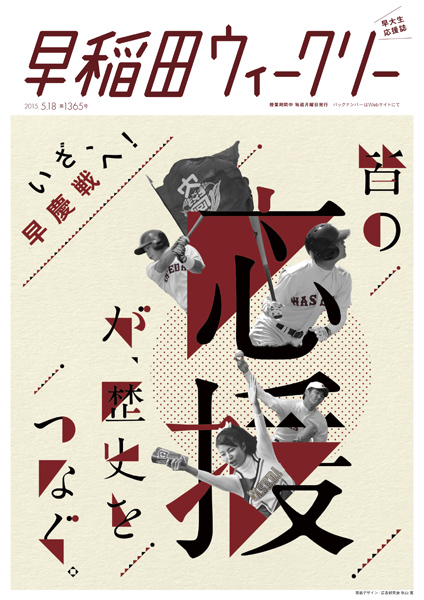

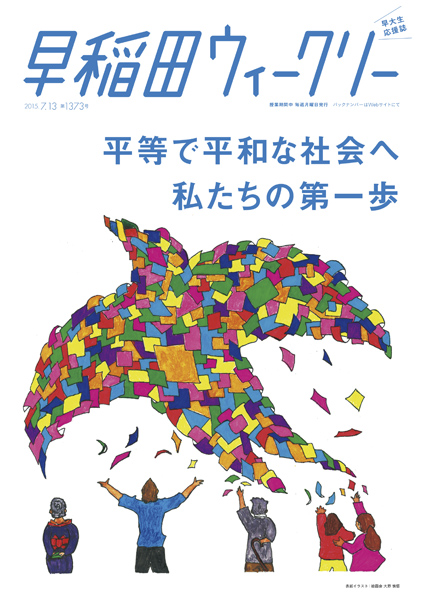

佐々木 最近、表紙に掲載されているイラストや写真にもサークル名が入っていることに気付きました。公認サークルが作成に協力しているのですね。どんどん学生と近い存在に変わってきたことが分かります。

望月 以前、僕の所属するサークルに書評依頼が来たこともありますよ。

笹倉 早稲田にはサークルだけでも500団体以上ありますから、一緒に誌面作りができる部分はどんどん参加してもらおう、という方針なんです。それは、紙からWebマガジンに変わっても継続してほしい部分ですね。

早稲田の魅力を世界に発信できる、新しい『早稲田ウィークリー』へ

笹倉 では最後に、Web化するウィークリーへの皆さんの要望、ご意見を聞かせてください。

笹倉 では最後に、Web化するウィークリーへの皆さんの要望、ご意見を聞かせてください。

大島 例えばページタイトルが「えび茶ゾーン第○号」だけだと、何の話か分かりません。読ませる工夫、クリックしたくなる仕掛けが必要だと思います。あと、「ワセメシ」にはよりお店に行きやすくなるよう(笑)、地図アプリと同期できるとうれしいです。

大澤 写真なんかも、もっとたくさん載せられるんじゃないでしょうか。

佐々木 動画の掲載や、取材の様子紹介もできそうです。あとは読者アンケートを増やしたり、記事ごとにコメントが書き込めるのはどうでしょう?

望月 Webの魅力の一つは「手軽さ」。でも、今までのウィークリーにはWebとは別の手軽さもあったと思うんです。例えば、学内のいろんな所にラックで掲出していたこと。でも、Webになると自分から積極的にアクセスしないと読めません。そのハードルは結構高いと思います。

大澤 『早稲田ウィークリー』のTwitterアカウント※3があると聞きました。そこでもしっかりと情報発信していただけるとうれしいですね。

望月 僕はTwitterをやっていないので、そういう学生にも情報が届く工夫をぜひお願いします。あと、WebはPV数で評価されますが、PV数が少ないからといってコーナーが廃止になったりするのも、大学の広報誌としてはどうなのかな?と思います。そこはちょっと不安な点です。

大澤 コーナーは、より良いものに改編するとか、人気のあるコーナーは更新回数を増やしたりすることもできると思います。更新頻度を上げて、継続的にもっといろいろな情報が得られるといいです。

望月 総集編をつくったり、Web化にあたって再登場していただいたりもアリなのではないでしょうか?

笹倉 Web化により、いつでも世界中のどこでも「今の早稲田はどうなっているか?学生は何を考えているか?」ということを知ることができます。そう考えると、「応援誌」というコンセプトは早稲田大学が、現役学生だけでなく、卒業生や世界中からも応援してもらっている、という意味にもなりますね。「学生と大学がお互いに応援し合う」、そんな関係になって、早稲田の良いところを世界に発信できるようになることを期待しています。

- ※1 早稲田ウィークリー編集室が行っている、読者モニター制度登録者。

毎週『早稲田ウィークリー』についてのご意見・感想を寄せていただいている。半期ごとに募集。 - ※2 各コーナー以外に、毎週一つのテーマで企画・編集した記事。

大学暦に合わせたものから時事的なものまで、年間にさまざまなテーマを掲載。 - ※3 http://twitter.com/wasedaweekly

読者モニターアンケートより

Q:こんな企画やコーナーがあれば良いな、これなら読んでみたいな、というものはありますか?

- 学生の対談コーナーなど、学生参加企画があるといいと思います。校友との座談会も。

(創造理工学部3年 男性) - 各キャンパスの学食紹介。以前、西早稲田キャンパスの学食に行き、そのボリュームに驚きました。

(文学部4年 女性) - 早慶戦チケットや、早稲田小劇場どらま館での演劇鑑賞チケットが当たるコーナー。

(社会科学部4年 女性) - 早大生のアルバイト紹介。他の学生がどのような生活をしているのかが気になります。

(文学研究科修士1年 男性) - 各学部の名物教授のインタビュー。他学部の先生の話も聞いてみたいです。

(文化構想学部2年 女性)

編集室より

皆さんからいただいた貴重なご意見は、来年度のWebマガジン記事作成の参考にさせていただきます。

ぜひこれからも『早稲田ウィークリー』を読んで、ご意見・ご要望をお寄せください。

読者モニター注目のコーナー

- 機知に富んだ教員によるリレーコラム 「えび茶ゾーン」

毎回とても考えさせられる内容です。執筆者が匿名というのもまた良いです。(佐々木) - 昼食場所はこれで決まり 「私のワセメシ」

今日はどこに行こうかと迷ったとき、参考にします。次回はどこが登場するか楽しみです。(大島) - 笹倉先生の発案で始まった 「学生応援宣言」

これがきっかけで、職員の方とも会話が弾み、より身近に感じられるようになりました。(望月)

紙版『早稲田ウィークリー』のこれまでの工夫

- 発行日を月曜日に

一週間のスタートは『早稲田ウィークリー』から!2013年の秋学期発行号より、毎週木曜日発行から、月曜日発行になりました。週始めに変わり分かりやすくなったことで、手に取る学生も増えました。 - ラックには最新号のみ配架

早稲田大学の各キャンパスに40カ所以上ある配架ラック。以前はバックナンバーも見られるようにと、古い号も並べられていました。それをすっきり整理し、毎週、最新号が一目瞭然となるよう変更しました。 - 活躍する学生を大きく掲載

やはり大学の主役は学生!2015年度からは、今活躍している現役早大生を紹介する「ぴーぷる」のコーナーを裏表紙の目立つ位置に。さらに読みやすいよう文字数は減らし、学生の写真を大きく掲載しました。 - 公認サークルが表紙に登場

より多くの学生に制作に携わってもらいたいという思いから、2015年度からは表紙のデザインも特集内容に合わせて公認サークルに依頼。さすが早大生。目を引く、良いデザインがたくさんできました。