「キリスト教図像学」 【文学部・文化構想学部設置科目】

文学部 4年 土屋 薫子(つちや・かおるこ)

「キリスト教図像学」と聞くと少々難しく感じる人がいるかもしれません。しかし、翼の生えた青年を見て「天使」だと思うことや、長髪でひげのある男性が裸で十字架にくぎで打ち付けられていれば「キリスト磔刑(たっけい)」であると認識すること、これらもキリスト教図像学の知識の一つです。こういった知識は、キリスト教徒である欧米人たちにとっては常識であり、同時に彼らの生活や文化に根強く結びついています。

「キリスト教図像学」と聞くと少々難しく感じる人がいるかもしれません。しかし、翼の生えた青年を見て「天使」だと思うことや、長髪でひげのある男性が裸で十字架にくぎで打ち付けられていれば「キリスト磔刑(たっけい)」であると認識すること、これらもキリスト教図像学の知識の一つです。こういった知識は、キリスト教徒である欧米人たちにとっては常識であり、同時に彼らの生活や文化に根強く結びついています。

益田朋幸先生(文学学術院教授)の「キリスト教図像学」では、そのような欧米の人々と同じように、つまりキリスト教的な背景を意識しながら、欧米の美術や文学などに触れられるようになることを目指します。講義ではまず始めにキリスト教主題の絵画、主にスクロヴェーニ礼拝堂のフレスコ画を見ながら、その絵が何を意味しているのかというキリスト教図像学の基本的な知識を身に付けます。その後、私たちにも親しみのあるような数冊の絵本を取り上げ、そこにキリスト教的世界観がどのように反映されているかを考察していきます。

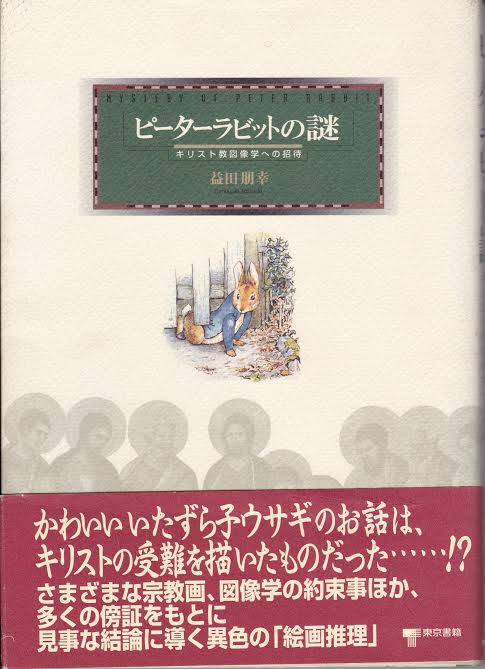

『ピーターラビットの謎』(東京書籍)、とてもかわいらしい装丁です

講義の中で特に印象的だったのは、ビアトリクス・ポターの絵本『ピーターラビットのおはなし』にはイエス・キリストの受難の物語が隠されている、というものでした。益田先生の著書『ピーターラビットの謎』も併せて読むと、キリスト教図像学に対する理解がより深まるはずです。

『ピーターラビットのおはなし』には、お母さんの言い付けを守らないいたずら子ウサギの身に降りかかる苦難と、キリストの受難とが重ねられ、そのかわいらしい挿絵にはキリストの受難具を象徴するモチーフなどさまざまな図像がきっちりと計算されて描きこまれているのです。しかし、果たしてキリスト教徒であるポターが、キリスト教における、重大な神の子イエスをいたずら子ウサギと重ね合わせて描いて良かったのでしょうか? この問いに対する答えも、講義ではしっかりと説明されます。

モーリス・センダックの絵本について講義する益田教授

益田先生は難しいことでも分かりやすく説明してくださるので、前知識がなくても理解しやすいと思います。キリスト教図像学の知識を付けることで、キリスト教圏の文化が生んだ作品の見方が変わり、作品をより深く楽しむことができるようになります。これからの自分の美術鑑賞をちょっと有意義に変えてくれる、そんな授業です。