文学学術院 教授 大藪 泰(おおやぶ・やすし)

早稲田大学大学院文学研究科博士課程満期退学。博士(文学)。専門は乳幼児の社会的認知の発達。著書に『新生児心理学』『共同注意』(川島書店)、『赤ちゃんの心理学』(日本評論社)、『人間関係の生涯発達心理学』(共著、丸善出版)など。

人は生まれつき情動を備え、成長とともに他者の意図を理解する。この2つの現象・働きに着目し、賢さの原点に迫る。

人の賢さは、他者の心の世界を理解しようとする知的な働きに由来する。その理解の原動力は、他者と情動を共有し、他者の意図に鋭敏に気づく生得的な能力である。

人の賢さは、他者の心の世界を理解しようとする知的な働きに由来する。その理解の原動力は、他者と情動を共有し、他者の意図に鋭敏に気づく生得的な能力である。

生まれて間もない赤ちゃんを想像してほしい。泣いている赤ちゃんだけでなく、微笑んでいる赤ちゃんも想像できただろうか(写真1:無垢の微笑み(生後6日児))。人間には、赤ちゃんにも母親にも極めて豊かな情動が備わっている。それゆえ、どちらかが微笑めば、相手も自然に微笑むという関係が容易に成立する。この情動の共鳴現象は、母子の二つの身体をまるで一つであるかのように動かしてみせる。赤ちゃんは、母親と情動を共感させ合いながら、その体験世界を理解しようとする。情動を鏡のように映し返してくれる母親と出会いながら、赤ちゃんは自分が母親に向けるのと同じ精神的経験を母親にも見いだすのである。赤ちゃんは、情動を基盤にして心的な共同世界をつくり出し、他者の心の世界に対する気づきを深め、より高次な精神活動を理解するようになっていく。

赤ちゃんは、最初の誕生日を迎えるころ、他者の行動の背後にある意図への気づきを深め、多彩な模倣を行いだす。赤ちゃんの模倣は、動作や結果を再現すればよしとするのではない。むしろ、他者が目的を達成しようとした意図の実現を目指そうとするのである。だから、人間は石器を金槌に変えていく工夫ができた。意図実現への志向性は、高度な文化を発展させる起爆剤であった。

情動共有とそこから派生した意図模倣は、人の賢さの原点である。意図の模倣を可能にした人の頭脳は、模倣によって他者が持つ知識を取り込むと同時に、意図する目的を達成するのにより有効に働く道具を創造的につくり出す能力を獲得したのである。

音声から言葉へ—言葉はどうやって生まれるのか

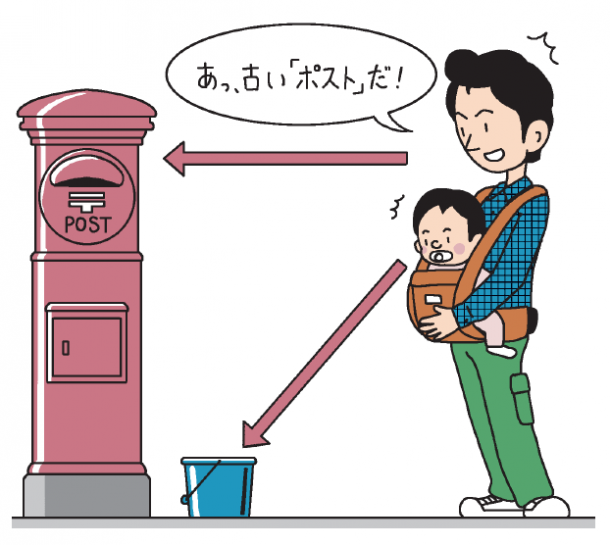

人の賢さのシンボルである言語の獲得には、相手の情動を共有し、その行動の背後にある意図を理解することが必要である。赤ちゃんは、自分が見ているモノと相手が声に出す音声とを機械的に結びつけて言葉を学ぶのではない。例えば右の図のような場面で、「ポスト」という音声を言語として獲得するためには、「ポスト」という音声を自分と共有しようとする父親の意図に気づくことが必要になる。赤ちゃんは、父親の視線や声の方向から、何を言葉で表現しようとしているのか、その意図に気づき、自分が見ているモノではなく、父親が見ているモノを「ポスト」だと理解するのである。人の赤ちゃんの心には、相手の情動の動きとその意図を理解し、心を共有しようとする優れた感受性が備わっている。だから、赤ちゃんには言葉の獲得が容易になるのである。言葉が他者との情動共有や意図理解を可能にすると考えやすいが、それは誤りである。情動共有や意図理解が、言葉を生みだしてくるのである。赤ちゃんの精神発達には、人との情動的な関わりが重要な役割を演じている。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時のものです。