理工学術院 教授 藤江 正克(ふじえ・まさかつ)

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了後、(株)日立製作所にて30年間ロボットの研究開発を経て現職。工学博士。専門は医療福祉ロボットなど。文科省GCOEプログラム「グローバルロボットアカデミア」などの拠点リーダーを歴任。

乳がんの診断・治療は、医師の経験や技能に左右されやすい。そこで今、診断から治療までを支援するロボットの開発が進められている。

1987 年、世界人口が50億を超え、2011年には70億を超えました。また、「男性も人生80年時代…平均寿命女性は86・61歳世界一」(2014年8月、朝日新聞)となっています2013年5月には、遺伝子診断による乳がん発生確率87%の結果を受けて、女優アンジェリーナ・ジョリーさん(当時37歳)が乳房切除手術を受けたことが、世界的に報じられました。

これらは人類が超高齢社会で抱える問題の典型的現象です。一言でいうと「健康をどう確保するのか?」が問われているといえます。この問いは、私たちロボット研究者にとっては「どんなロボットが必要なのか?」であり、私たちは「患者と医師に負担の少ない医療を支援するロボット」という答えを出しました。

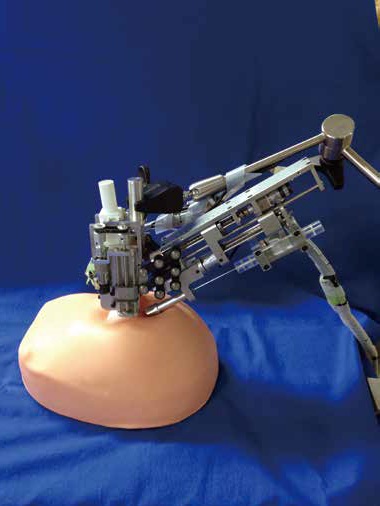

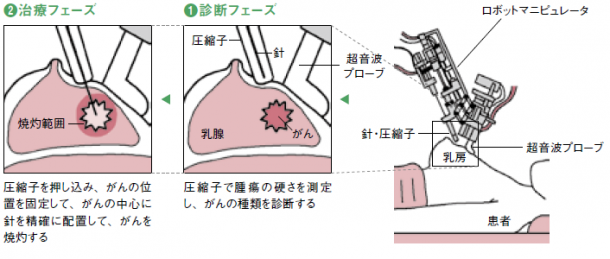

乳がん穿刺実験に使用された、乳がん治療支援ロボット

外科的処置を行うロボットは、人と物理的な接触を伴うため、精確に動くためには力学情報が非常に重要です。その情報の基礎は、材料力学、熱力学、流体力学など、機械工学のいわゆる「4力学」です。例えば、肝がん治療などで使われる、がんに針を刺し(穿刺)、熱を加えるラジオ波焼灼療法(RFA)という手技があります。RFAは大切開を必要とせず、患者への肉体的・精神的負担を低減できます。しかし、肝臓などの軟部組織に穿刺すると、がんの位置が変化し、穿刺精度に影響を与えます。また、熱でがんを焼灼するとき、定量的に焼灼範囲を把握することが難しく、がんを取り残す可能性があります。

同じように乳がんでも穿刺治療が注目されています。乳がんは体表からの触診で診断することも多いのですが、柔らかい乳房は穿刺時に形状がより変化しやすく、結果は医師の経験・技能に左右されます。この問題解決を目的に、われわれは乳がんの診断・治療支援ロボットの開発、実証実験に力を入れています。研究現場で皆を牽引してくれている、築根まり子さん(創造理工学研究科 博士後期課程1年)は「乳がん治療はジェンダー要素が強く、女性患者の身体・美容面や精神的負担を軽減するための、高度な診断システムと局所的な治療技術の確立が望まれています。……私が研究しているのは、硬さを測る技術を応用し、職人技に近い触診を自動化するセンシングシステムです。ロボットが診断から治療までをサポートすることで、乳がん検査の促進と治療技術の向上に貢献できる(2014年1月、キャンパスナウ)」と考えています。

体内に簡単に入れられる小さなハードウエアとしては、東洋医学の鍼灸治療が長い歴史と実績を持っています。NHKスペシャル「完全解凍!アイスマン~5000年前の男は語る~」(2013年3月24日)では、紀元前3300年ごろの遺体に腰椎すべり症があったこと、さらに背中などに残された痕が胃・三焦など腰痛に効果のあるツボの位置と一致することが紹介されました。目標とする患部にアタックして的確な処置をするロボット技術以外は、すでに人類は鍼治療で手に入れており、後はそうした処置が可能なロボットの登場を待つばかりでしょう。

注)なお本稿は日本コンピュータ外科学会理事長就任挨拶(Vol.15、 No.4)およびメヂカルフレンド社看護技術(2014.7)の執筆内容を書き改めたものを含んでおります

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、教員の職位などは取材当時のものです。