10年後、50年後の世界はどんな変化を遂げているでしょうか?

“先が見えない”と言われる時代だからこそ、起こりうる未来を把握して、将来のリスクやチャンスを見極めることが大切になってきます。そこで、最先端の研究を続ける早稲田大学の教授陣に、今、知っておきたい5つの未来を予測していただきました。早稲田の知性が描く5つのビジョンから、あなたの未来を切り開くヒントを探してみてください。

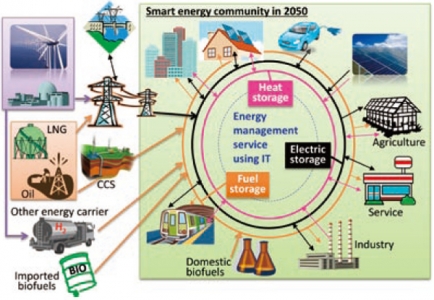

①2050年、CO₂排出激減のエネルギーシステムが確立!?

近未来のスマートエネルギーネットワーク。電気・熱・化学の蓄エネで需給変動をカバーする

理工学術院 教授 中垣 隆雄 (専門分野:エネルギー変換工学)

日本では今後、仮に原発への依存度が低下したとしても、CO2排出量を大幅に減らすことはできます。なぜなら、人口減と経済の低成長によるエネルギー需要の減少もありますが、それ以上にお家芸の省エネ技術と世界トップクラスの高効率な火力発電に加え、再生可能エネルギーなどを活用した分散型エネルギーステーションの実用化が予測されるからです。

各地域で太陽光発電やウインドファーム、林業再生によるバイオマスなど、地方の自立と活性化をもたらす、特色ある再生可能エネルギーの活用が進むでしょう。これらの不安定なエネルギーの需給バランスを調整して安定供給を行うためには、災害時にも強い次世代の燃料電池コージェネレーションをベースに、気象予測の高精度化と、IT技術の整備が必要となります。これらの変革はスマートグリッド(蓄電池を利用した電力融通や需要側の能動制御による次世代の送電網)の実現で可能となるでしょう。また、大量に再生可能エネルギーが入り余剰電力となった場合は、ヒートポンプで給湯・冷暖房用に蓄熱したり、水電解によって水素やCO2との合成燃料を製造するなど、長期間保存できる化学エネルギーに変換することで、さまざまな時間軸での需給変動をカバーできるでしょう。

エネルギーを「貯める」「賢く使う」技術が実用化されることで、CO2排出量を大幅に減らすことが期待されます。しかし、温暖化防止には経済発展の著しいアジアを中心とする国際協力が不可欠であり、二酸化炭素分離回収貯留技術(CCS)の実用化も視野に入れておく必要もあります。

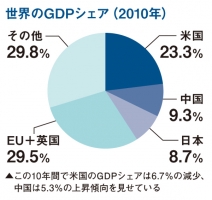

② 20XX年、基軸通貨がドルから元に変わる!?

この10年間で米国のGDPシェアは6.7%の減少、中国は5.3%の上昇傾向を見せている

基軸通貨がドルから中国の元に交替するという説がささやかれていますが、そんなことが起こるのでしょうか。歴史を振り返りましょう。

19世紀、世界の基軸通貨は英国のポンドでした。ところが、19世紀の英国は、その経済力から見る限り、必ずしも「超大国」というわけではなかったのです。1870年にインドを併合する前の英国の世界GDPシェアは、現代世界に占めるわが国とほぼ同程度で、たった8%ほどしかありません。英国の通貨を世界に君臨させたのは、議会制民主主義に立脚した政策運営に対する世界からの信頼だったと言えそうです。その辺りのドラマについては、拙著『貨幣進化論』(新潮選書)にも書いていますので、興味のある方は読んでみてください。

商学学術院 教授 岩村 充 (専門分野:金融論)

では現代の米国はどうでしょうか。世界の人たちがドルを使う理由は、単に米国が大きく強いからではなく、その政策運営における分かりやすさだと言われることがあります。米国政治の高い透明性がドルを基軸通貨にしているのです。

そう考えれば、元がドルに代わる条件も明らかでしょう。条件は安定性と透明性なのです。中国がそれを獲得すれば、本当に通貨の歴史が変わるかもしれません。

【グラフ出典】「IMF World Economic Outlook, April 2011」

【参照URL】 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2011/2011honbun/html/i1110000.html

③20XX年、医療・介護の現場をほぼロボットが支える!?

歩くだけで操作できる高齢者のモビリティ「Tread-Walk」

理工学術院 教授 藤江 正克 (専門分野:メディカル・ロボティクス研究)

「ジャパンシンドローム」という言葉がメディアを賑わせているのは皆さんご存じでしょうか。高齢化が人類史上かつてない高いレベルに達した日本は、高齢化のもたらす諸問題をどう乗り越えていくのか、それに追従している先進諸国からも注目を集めています。私たちは、このような社会に必要とされるロボット、在宅介護分野から手術医療現場までの日常生活を支える医療福祉ロボットの開発に取り組んでいます。たとえば、腕に「本態性振戦」と呼ばれる意図しないふるえが生じた方には、ふるえを取り除いた動作を実現できるロボット装具を、下肢の筋力が衰えた方には、使用者の歩行能力に合わせてトレーニングジムにあるようなベルトの上を歩くだけで操作が可能な小型モビリティなどの開発を行っています。また、医療現場においては、乳がん治療などの術中に生じる組織の変形を推定・予測し、正確な針刺しを実現する穿刺支援ロボットや、患者ごとに異なる臓器の特性に対して術中に得られる反力などの情報に基づく個人差対応の手術支援ロボットなどの開発も行っています。

私たちがお年寄りになっても、楽しく生き生きとした社会を自ら作っていくために、今後も医療福祉の分野を支えるロボットの開発に挑戦し続けていきます。

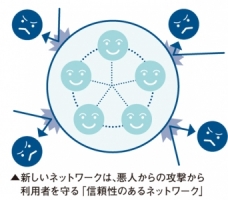

④20XX年、信頼できる新ネットワークが出現!?

将来のインターネットはますます高速になり、無線技術の発展によりどこからでも接続できるようになります。ただし

新しいネットワークは、悪人からの攻撃から利用者を守る「信頼性のあるネットワーク」

現在のインターネットは大きな弱点を抱えています。それはセキュリティの問題です。たとえば、パソコンにウィルスやボット(Bot)などの悪意のあるソフト

理工学術院 教授 後藤 滋樹 (専門分野:コンピュータ・ネットワーク)

ウェア(Malware)が侵入することがあります。大企業のシステムが攻撃されて個人情報が勝手に収集されたことがあります。偽物のWebサイト(phishing)による被害があります。多数の迷惑メール(spam)が届きます。

インターネットは誰でも使えるため、利用者の中に悪意を持つ人がいると、セキュリティ上とても弱いのです。現在でも個々の問題に対処する技術が開発されていますが、インターネット全体を安心して使えるように、総合的に技術を組み立てる作業が未完成です。しかし将来、個々の技術がうまく組み合わされば、善人と悪人を区別し、悪人から個人情報を守ることができるでしょう。悪人がいかに悪知恵を巡らしても、他人のパソコンに勝手にMalwareを送り込めません。他人のシステムを妨害することもできません。悪人が偽物のWebサイトを設けることができず、迷惑メールを発信すると見つかります。将来はそのような「信頼できるネットワーク」が確立されます。

⑤2030年、アジアで就活が当たり前になる!?

東アジア共同体の進展によりアジアで就職する日本人が多くなる

社会科学総合学術院 教授 トラン・ヴァン・トゥ (専門分野:国際経済学・開発経済学・アジア経済)

将来、アジア経済の成長は一部の国を除いてこれまでよりも減速するでしょうが、それでも他の地域と比べて高いという見方が支配的です。筆者も関わっていたアジア開発銀行のASEAN2030とEmerging Asia 2030 研究プロジェクト(2012年発表)によると、2030年にアジアのGDPは世界の約35%を占め、EUと米国の合計に近くなると予想しています(2010年にはアジアとEUと米国はほぼ同規模でそれぞれ世界の25%前後)。中国は、将来について不確実性が特に高い国ですが、2030年に一人当たりGDPが少なくとも1万ドルを超え、その中で3万5000ドル以上の富裕層は実に日本の人口の倍近い規模になると予想されます。これは極めて大きな市場です。将来、日本企業の対アジア投資が一層増加し、企業の収益の半分以上がアジアであげられるなど、成熟債権国※になっていく日本へのアジアの貢献は大きくなるでしょう。

今後の日本は少子化、高齢化、人口・労働力の減少で経済成長の大きな限界に直面しますが、外国人労働者の受け入れとともにアジア市場との一体化で成長を促進することができると思います。なお、東アジア共同体は現在貿易と投資の自由化を中心に展開されていますが、将来労働移動も部分的に自由化される可能性が高いので、2030年にはアジアで就活する日本の大学生が珍しくなくなるでしょう。

※成熟した債権国:貿易収支の赤字を、対外投資収支など所得収支の黒字分が補う。

1280号 2012年6月21日掲載