生きているものは全て死にゆく。当たり前だと思う一方で、どこか他人事のように感じていないだろうか。生きることと死ぬこと、人生について、姜尚中先生と6人の学生が正面から向き合い、語り合いました。

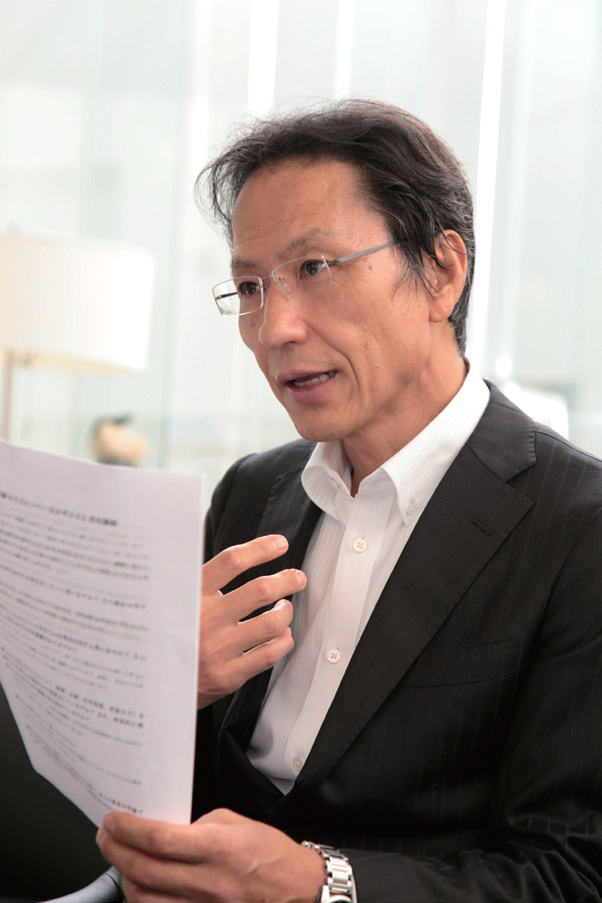

聖学院大学学長 東京大学名誉教授 姜 尚中(かん・さんじゅん)

早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。国際基督教大学助教授・准教授などを経て、現在東京大学名誉教授、第6代聖学院大学長 兼 総合研究所長 兼 政治経済学科教授。専攻は政治学、政治思想史。主な著書に『オリエンタリズムの彼方へ―近代文化批判』、『悩む力』、『母〜オモニ』など。

長生きをしたいか?

教育学部2年 増田 恵子

姜 いつの時代も、人は自分の生や死の意味について考えてきました。だから、「何を今さら」と思われるかもしれませんが、学生の皆さんが何を考えているのか、あえて最初に問いたいと思います。皆さんは長生きをしたいですか?

後藤 幸せな時間を長く生きたいとは思います。

礒原 私は、意識がなく息をしているだけの状態で長生きはしたくないですね。

増田 家族に迷惑をかけてまで生きたいとは思いません。

金井 日本では健康寿命と平均寿命の差が10年近くあります(図1)。それだけ寝たきりの生活が続くと考えるとつらい……。

鄭 そうね、毎日が有意義なものでないと、生きる意味を見出せないかもしれません。

後藤 自分の人生に意味がないと思って生きるのは苦しいと思いますが、有意義じゃないからといって死んでも構わないというのは違うのでは?

姜 ここまでの皆さんの意見は、人には生きる権利と同様に死ぬ権利もあるという前提がなければ成立しないように思いますが、その解釈でよろしいかな。

チョハーン 私はイスラム教の教えのもと、人の寿命は神によってあらかじめ決定されていると考えています。

姜 人の生命が神から与えられたものとされるキリスト教やイスラム教の教えなど、宗教はその人の死生観に深く関わっていますよね。だからこそ、個人がさまざまな生き方を選択できるよう、尊厳死の法制化が必要だと言う人もいます。この点についてはいかがですか?

金井 いざというときに本当に意思表示ができるものなのか、分かりません。

増田 法律で定められることで、寝たきりのような「生かされている」状態で生きるのに比べ、「死んだ方が人間としての尊厳が守られる」という考えがまかり通ってしまうようで、恐ろしい気もします。

生命の価値とは?

法学部4年 鄭 會潤

姜 では、少し視点を変えてみましょう。皆さんには、人生の目的や目的意識はありますか?

増田 戦争という不条理に苦しんでいる人を救う活動に従事したいと考えています。

鄭 目的は具体的ではないですが、目的意識は確かにあります。

礒原 私も同じです。何が起こるか分からないのが人生ですから、目的を決めつけすぎると、それに縛られてしまいそうで……。

後藤 僕は、周りの人と、ビビっと心が触れ合う瞬間を増やすことが生きる目的です。

姜 出会いによって自分が変わることに気づいたんですね。

金井 サークルの先輩に憧れています。頭の回転が速くて教養もある先輩に、少しでも近づきたくて。

姜 人生のモデルがあるわけだ。

チョハーン 私の場合、一つはイスラム教徒としての人生の目的で、天国に行くこと。もう一つは私個人として、イスラムの教えを守りながら、ノンイスラムの人たちとも交流を深めること。バランスを保ちながら生きていきたいと思います。

姜 葛藤を抱えながらも、それぞれ人生の目的や目的意識があるようですね。それでは、病気などで、生まれながらにして人生について考えることができない人の場合はどうでしょうか?

鄭 命の価値に変わりありません。もっといえば、花や草にも命があり、全てに生きる意味があります。

法学研究科 修士1年 礒原 理子

姜 どんな命にも価値があるという鄭さんの意見は、自由というより、平等ということを考えないと出てきませんね。

礒原 私も生命は平等であるべきだと思います。ただ、無意識のうちに人の存在価値を考えてしまっていることもあるかもしれません。

姜 イスラム教では、「神の前には人は誰も同じ。命は平等に宿っている」と教えているんですよね?

チョハーン そのとおりです。

姜 その点、礒原さんの指摘にあったように、私たちはどこかで評価にとらわれていませんか? 例えば、ノーベル賞受賞者を人類の宝と評し、その人の社会的影響力があたかも命の価値のように感じさせる場面も多い。しかし重要なのは、そういうものにとらわれない心を持つこと。心の力をぜひ味方につけてください。

希望と幸せが意味するもの

国際教養学部4年 チョハーン 紗玲波

姜 ここで、もう一つ私から質問です。皆さんにとっての希望と幸せはイコールですか?

礒原 私は必ずしもイコールではないと思います。今の幸せがこの先も続くという信頼や安心感があってこそ、これからに希望を見出せるからです。

後藤 高校生までは、毎日が楽しくてずっと幸せでしたが、大学に進学して将来を考える中で、初めて幸せに不安が少し加わり、「幸せだけでは生きていけない、希望が必要だ」と思うようになりました。ですから、希望と幸せはイコールではありません。

金井 希望と幸せでは、時間のズレがあるように思います。希望はこれからのことですが、幸せかどうかは、過去の出来事によるところが大きい。これから来る幸せを希望と呼ぶのではないでしょうか。

チョハーン 私は家族と一緒に過ごす時間に幸せを感じます。今は家族と離れて暮らしているので、「また会いたい」という願いが希望で、幸せのあるところに希望がある。だから、私にとって二つはイコールです。

姜 皆さん、お気づきかな? 幸せや希望は語られる次元によって自ずと異なってきます。個人の希望と幸せ、社会の希望と幸せは複雑に絡み合っているのです。だからこそ、幸せや希望とはそもそも何なのか、相互理解と共有できる接点はどこか、よく考えるべきです。

誰一人として夢や希望を持てない社会であってほしくありませんね。

人生の意味とは?

環境・エネルギー研究科 修士1年 後藤 駿介

姜 僕は東日本大震災の直後に福島県の相馬市を訪ね、いろいろなことを見聞きしてきました。中でも一番考えさせられたのが、なぜ、若くして亡くなる人と、大往生を遂げる人がいるのかということ。そして、若くして亡くなった人の人生には、どのような意味があったのかということ。もし、同じことをご遺族に問われたら、皆さんならどう説明しますか?

鄭 人生の長短より、広く深く生きることの方が重要だと伝えたいです。

礒原 私は、人には定められた命があると考えています。だから、その方が天寿を全うされたことについてご遺族とお話しします。

増田 短い人生でも、周囲の人にさまざまな影響を与えたはずです。それだけでも十分生きた証になると思います。

チョハーン 亡くなった方との思い出に重要な意味があるのでは?

後藤 僕も被災地で婚約者を亡くした方に出会いました。その方は「自分もいつ死んでも悲しくない」と言っていましたが、話を聞くうちに、婚約者との思い出から生きる意味を見出そうとしているように感じました。

金井 死別が人生の意味を考えるきっかけになるということでしょうか?

姜 難しい問題ですが、大切な人と二度と話せない状況が、その人との距離を縮めてくれることは確かです。死を見つめることから、「生」を定義づけできそうだということは、最初の話題からも推測できますね。

歳を取るということ

社会科学部3年 金井 孝裕

姜 人生の意味が長短にあるのではないとしたら、若いから未来があって希望にあふれているという考え方はおかしいと、私は思います。未来はナッシングだ。何も分からないし、何も決まっていない。ひょっとすると、明日また大きな地震が起こるかもしれない。だから、人生は今一瞬を懸命に生きて、それを積み重ねていくしかないのです。

増田 計画を重視するあまり、実行できない自分をつい卑下してしまうのですが、先生がおっしゃったことで、気持ちが楽になりました。

金井 今の自分と向き合わないと、将来の可能性をものにするチャンスはないのでは? その点では、若者も老人も差はないと思います。

鄭 私は過去・現在・未来の全てが一直線上につながっていると理解しています。

姜 そうですね、人生は砂時計と似ています。未来の砂は、確実に現在というくびれを通って、過去へと流れていく。歳を重ねる上で、皆さんに“今”を意識してほしいと願うのはこういうわけです。

先ほど、東日本大震災の話題を出しましたが、震災で亡くなった方にも、本当に大切な過去が確実に存在しているのです。

後藤 僕は一生懸命になりすぎると、何も振り返らず前へ進もうとしてしまいます。今は心に余裕を持つことから意識して始めていきたいです。

姜 余裕を持つということは、距離感を持つことで、自分を客観視することにつながります。「つらいことや苦しいことに見舞われたときに、小説や俳句で考えると、もう一人の自分ができる」。これは夏目漱石が遺した言葉ですが、このように、当人には悲劇的なことでも、他人からすれば喜劇ということは、よくあるものです。

チョハーン 心に余裕ができると人に対しても優しくなれると思います。

姜 最後に強調したいのは、「歳を取ることは良いことだ、恐れるな」ということ。私も若いころは歳を取ることが嫌でしたが、今は違います。年齢を重ねることで、見えてくるものがたくさんあります。ですから、将来のために何かをやるのではなく、良い過去を積み重ねていく気持ちで皆さんに生きてほしい。良い過去とは、自分の役割の中で問われていることに精いっぱい応えることで、それは誰にも否定できません。

皆さんと話をする中で、ずいぶん大人だなと感心しました。今回の座談会を契機に、若いうちから生と死に対する認識の度合いを深めて、人生という砂時計に大切な過去の砂を溜めていってください。

皆さん、自分の心や体、人生の捉え方は変わりましたか?

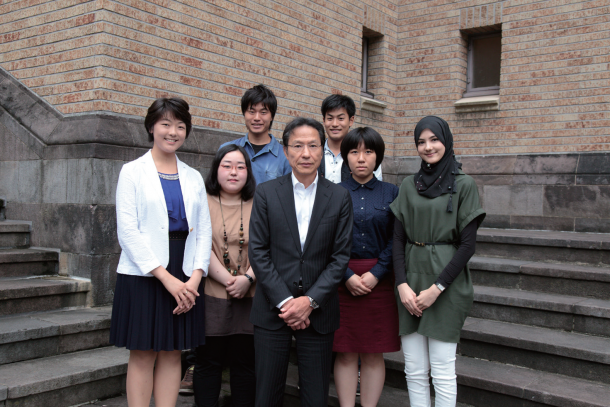

後藤 駿介(後列左)

これまでは「一生懸命生きなきゃ」「頑張んなきゃ」と、自分の人生に対して焦りがありました。けれど今は、人生を充実させるために、焦らず過去を振り返りながら、やりたいことをずっと探していこうと思っています。そして、青春を送っている老人に僕はなりたい。

金井 孝裕(後列右)

未来の可能性は、若者の方が開けていると思っていました。しかし今回話してみて感じたのは、今の自分と全力で向き合えば、若者でも老人でもチャンスや可能性に差はないということです。これから年を重ねても、今日感じたことを忘れずにいたいと思います。

チョハーン 紗玲波(前列右から1番目)

未来への不安はあるけれど、考えてもどうこうできるものではない。今できることをやるということが大事だと再確認しました。これから生きていく上で、過去を振り返って今までの決断が正しかったかどうか分析することも必要だと思いました。過去の自分の考えが今の自分につながっているということを聞けて良かったです。

鄭 會潤(前列右から2番目)

未来は気にしていてもしょうがないもので、今をどう生きるかが一番大事だと思いました。充実した過去・未来にしていくために、今、自分がやりたいことや感じていることを大切にします。そして、これからの人生を生きがいのあるものにしていくことができたらと考えています。

増田 恵子(前列左から2番目)

生や死の問題だけではなく、命の価値についても考えることができたのが、自分にとって大きな収穫でした。「戦争で苦しむ人を救うための活動をする」という自分の目的意識を達成するために、これからも頑張っていきます。

礒原 理子(前列左から1番目)

今までは自分の人生に終わりが来るということをなかなか考えられていませんでした。今回の座談会で生や死について考える中で、時間は有限なのだということを改めて感じたので、自分や周りの人を幸せにしていくためにも今の一瞬を懸命に生きていくべきだと感じました。

(『新鐘』No.81掲載記事より)

※記事の内容、登場人物の職位・所属・学年などは取材当時(2014年)のものです。