高齢化、人口減少…私たちが働き盛りになるころの生活はどうなる?

2017年がスタート! 一年の計を立てるのに最適な時期であるのはもちろん、これからの自分と世の中について考えてみるいいタイミングなのではないでしょうか。そこで、生活者の意識や価値観の今後の方向性について研究・調査を行う博報堂生活総合研究所の研究員、酒井崇匡さんに、日本と私たちの未来予想図についてお聞きしました。

酒井 崇匡(さかい・たかまさ)

酒井 崇匡(さかい・たかまさ)

1982年千葉県生まれ。2005年に早稲田大学政治経済学部を卒業し、同年、博報堂入社。マーケティングプランナーとして、教育、通信、外食、自動車、エンターテインメントなど諸分野でのブランディング、商品開発、コミュニケーションプランニングに従事。その後、博報堂教育コミュニケーション推進室を経て、2012年より現職。2015年、自らウェアラブル端末を付けて生活した実体験なども描写した『自分のデータは自分で使う マイビッグデータの衝撃』(星海書新書)を上梓した。

未来年表から読み解く、今後30年間で起こる重大ニュース

――酒井さんが所属する博報堂生活総合研究所では、どのような取り組みをされているのでしょうか?

博報堂生活総合研究所は、広告会社である博報堂がフィロソフィーとする「生活者発想」を具現化するため、1981年に設立した研究所です。人間を単なる消費者としてではなく「生活する主体」として360度の視点で捉え、その意識と行動を研究しています。

最近は「ビッグデータ」という言葉が流行していますが、私たちはロングデータ、つまり、数十年単位のロングレンジで人の意識はどのように変化していくのか、という時代の流れの考察に重きを置いています。

その一つの活動事例として、未来予測関連のニュースやレポートから「○○年には○○が実現する」といった情報を西暦年や分野ごとに整理した「未来年表」をWebサイト上で公開しています。まずはこの未来年表から、学生の皆さんを現在20歳と仮定して、近い将来影響がありそうなものを3つご紹介したいと思います。

※【】内の数字は、2017年現在20歳としたときの年齢。

【28歳】 2025年 「団塊の世代が75歳以上に達し、社会保障費がピークに」

介護が「ポイント制」になり、若者が主体的に関わるようになるかも?〔『みらい博―あしたのまちの100の風景』(博報堂)より〕

「2025年問題」として、メディアでも取り上げられることが増えてきた話題です。社会保障費の増加だけでなく、介護人員が約40万人不足すること、さらには労働人口の減少が懸念されています。その結果、「親の介護をしながらいかに働くか」というのが、子育てをしながら働くのと同じくらい重要なトピックになるはずで、今以上に、ワークスタイルの多様化が進むと予想されます。

今現在、20歳前後の学生にとっては、ちょうど30代に差し掛かろうかというタイミングです。実際に親の介護が発生するのは一回り上の世代が主ですが、どんな仕事をするか、どう働くかを考えていくうえで、この「2025年問題」は押さえておきたいテーマだと思います。

【32歳】 2029年 「人工知能(AI)が人間の知能を超え、それまでと異なる時代がスタート」

AI不可侵の領域が今後の職業選択の鍵に?

AIによって失われる仕事は今後さらに増えていくことが予想されますので、就職活動を控える皆さんにとって気が気ではない話題だと思います。AIが人間の仕事をどんどん肩代わりするようになったとき、人間に求められることは何でしょうか? 鍵になるのが「嗜好(しこう)性」、つまり「好き」という感情だと思います。何かを好きになる、そして、その「好き」を判断材料に何かを決める、ということができるのは、やはり人間だけだからです。

これからは直感的に「これが好き」「この分野を深めたい」と思える感情がより一層、大事になってくるはずです。AIが前提の社会を生き抜くために、ぜひとも意識しておきたい点です。

【48歳】 2045年 「平均的な人の寿命が100歳に達する」

50代・60代で子育てが終わってからの生き方が変わる

寿命が100歳まで伸びることで、22歳で就職をして65歳で定年を迎える、という定番のライフプロセスが崩壊し、キャリアプランを考える上でも影響が出てくると予測できます。

これまでは、自己実現やスキルアップを十分してから結婚や子育て、という考え方を持つ人も多くいましたが、100歳まで元気に生きるとなれば、子育てが終わってからでも自己実現に充分な時間が取れる可能性が大きくなります。ライフプロセスをどうするか、という選択肢の幅がさらに広がるのではないでしょうか。

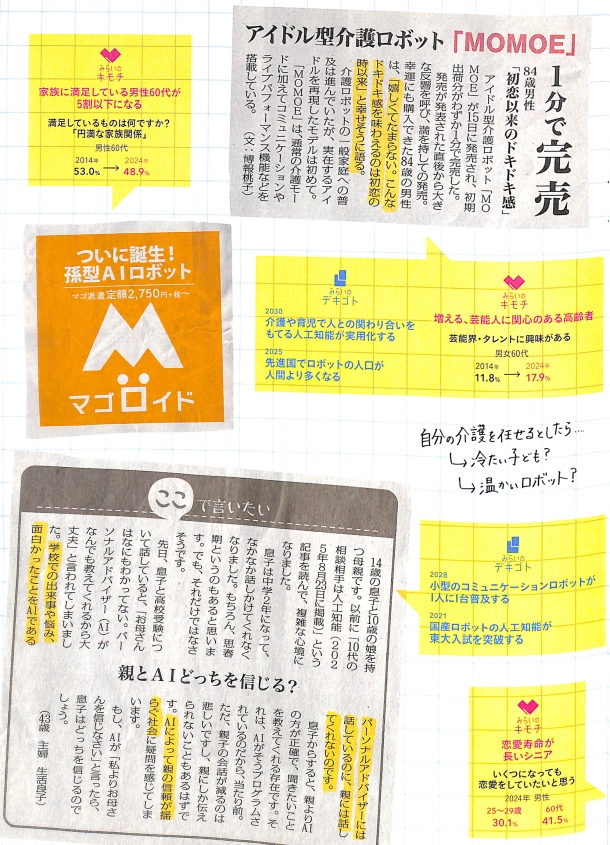

「親とAIどっちを信じる?」など、いつか起こりうる話題をまとめた『生活新聞みらい版』(博報堂)より

マイビッグデータ時代がもたらす「自分との向き合い方」

――では、“今まさに起こりつつある未来”についての話も伺います。酒井さんは近著『自分のデータは自分で使う マイビッグデータの衝撃』で、新しいテクノロジーによって<私たちにとっての「自分」という存在のあり方を覆しかねない根本的な変化>が起きると書かれています。新たな時代の「自分という存在」はどのようになっていくのでしょうか?

著作『自分のデータは自分で使う マイビッグデータの衝撃』(星海書新書)には遺伝子検査をしたら見知らぬアメリカ人から「親戚だ」と連絡が来たなど、マイビッグデータ活用の驚きの結果が明かされている

大きな時代の流れを見ると、今、「情報爆発の第3段階」が始まっています。インターネットの普及によって「世の中情報」が爆発したのが1995年~2003年。そこから、SNSの普及で自分の身の回りの情報があふれる「周辺情報」が爆発したのが2004年~2014年でした。約10年単位で爆発する情報の質が変化しているのです。

では、これからの10年間はどんな情報が爆発するのか? それは「自分の情報」、つまり「マイビッグデータ」です。遺伝子検査、ウェアラブル端末、ライフログ(日々の行動を映像・音声・位置情報などのデジタルデータとして記録したもの)など、人類史上、これほど膨大な「自分の情報」が手に入るようになった時代はありません。

このマイビッグデータ時代において、私たちは、自分の体調、リラックス度、遺伝情報など、あらゆることを可視化できるようになります。つまりそれは、自分自身と対話しながら、自分をメンテナンスすることができる時代になる、ということです。

これまでの10年間は、SNSで常に周りの評価を気にすることで、「自分って何だろう?」と、アイデンティティーが揺さぶられた時代でした。でも、これからは身体データが可視化されることで、「自分は可変的で変われる存在なんだ」と気づくことができます。他者との比較ではなく、自分自身と向き合い、自分の変化を楽しむことができるようになる、というのが、私のポジティブな未来予想図です。

――ポジティブな話である反面、あふれ過ぎる自分情報を持て余してしまうのでは……という危惧はないでしょうか?

その心配ももちろん分かります。実際、情報化というのは必ずしも幸せとは連動しません。たとえば、GNH(Gross National Happiness/国民総幸福量)という指標があり、ブータンという国はGNP(国民総生産)を伸ばすことよりもGNHで世界一になることを標ぼうしています。しかし近年、プータン国内に海外の豊かで進んだ生活の情報が多く入るようになり、それが人々の不満や欲望を駆り立ててGNHを低下させている、という指摘がなされています。

ただ、情報化と幸せが連動しなくても、一人一人の可能性を広げることにはつながるはずです。インターネットやSNSそのものが悪ではないように、自分情報の可視化も悪ではありません。重要なのは情報をどう読み解き、使いこなすかであり、そのための「新しい情報リテラシー」を身につけることが求められるのではないでしょうか。

新テクノロジーがもたらす、新しい価値観、新しいライフスタイル

――自分情報の可視化によって、実際に私たちの生活や価値観にどのような変化が起きるのでしょうか?

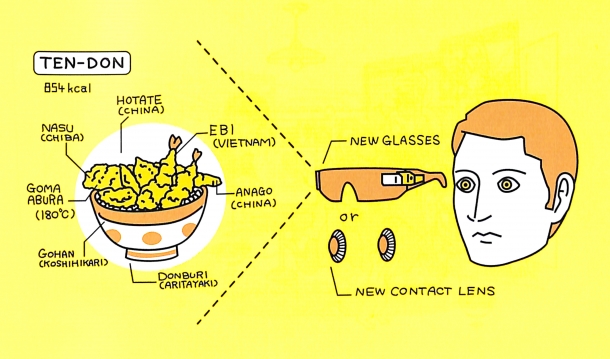

あらゆる視覚情報がメディアになる未来もすぐそこ〔『みらい博―あしたのまちの100の風景』(博報堂)より〕

普段の生活において最も影響が出そうなのが、企業のマーケティング活動です。例えば、「眠気」が数値化されれば、それに適応したコーヒーはこれ、といった商品開発、販売方法などが検討されるはずです。脈拍や心拍数、体温などのバイタルデータ(生体情報)が物の価値を判断するのに活用される時代になるでしょうし、周りの人とのコミュニケーションのきっかけの一つになる時代がやってくると思います。

実際、スポーツやエンターテインメントでは既に導入事例があります。例えばスポーツの世界では、選手のウエアの色が心理面にどのような影響を与えるのかを数値化し、新しいウエア開発に生かされています。また、アイドルグループ「嵐」のコンサートでは、ステージ上でのアイドルの心拍数を表示することでファンと“ドキドキ”を共有する、といった試みが行われています。

――そんな時代に向けて、学生の今のうちに心掛けておきたいこと、準備すべきことは何でしょうか?

新しい技術やテクノロジーの話題になると、それらの理解度、プログラミングスキルが重要になってくるのではないか、と思う方もいるでしょう。確かにそういった技術や知識も大事ですが、全員がその専門家になる必要はありません。

むしろ、技術やテクノロジーとは離れたところ……特に、アートやエンターテインメントなど、自分の「好き」に関わる領域で、自分自身が突きつめられることを持つ、というのがとても重要になってくるのではないでしょうか。

自分はこれが好き、というのをどんどん深めていき、さらには自分の中に溜まったものをアウトプットしていくサイクルを作ることがとても大事です。音楽でもスポーツでも、ジャンルは何でも構いません。むしろ、技術やテクノロジーではフォローができない分野に自分の強みが持てたほうがいいと思います。AI全盛時代を迎えるにあたっては、そんな「LIKEの集合体」こそが財産となる時代がきっと来るはずです。