人間が努力できるのは「面白い」と思ったことだけ

大地主神社 宮司/金沢星稜大学 人間科学部 教授

大森 重宜(おおもり・しげのり)

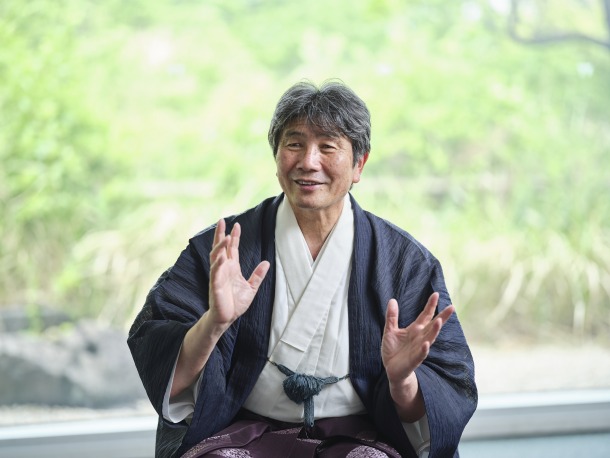

早稲田キャンパス 大隈庭園にて

能登半島の中央部に位置する石川県七尾市。この地で1300年以上の歴史を誇る「大地主(おおとこぬし)神社」の宮司であり、大学教授であり、若かりし頃はオリンピアンとして日本陸上界を盛り上げた人物がいる。早稲田大学教育学部出身の大森重宜さん、65歳。人呼んで、「世界一足の速い神主」。家業を継ぐことに悩んだ少年時代、オリンピックに向けて奮闘した学生時代を経て、今では地元石川県の復興支援にも奔走する激動の人生について話を聞いた。

悩んだ末に見つけた「祭り」と「スポーツ」の共通点

毎年5月、「日本一大きい山車(だし)」とされる高さ12m、重さ20トンの通称「でか山」を引き回して盛り上がるのは、能登地方最大級の祭り「青柏祭(せいはくさい)」。大森さんは、ユネスコの無形文化遺産にも指定されるこの祝祭の舞台・大地主神社の子どもとして多感な幼少期を過ごした。

写真左:大地主神社。奈良時代初期に創建され、現在の社殿は1913(大正2)年に建てられた。地元の人々からは、地名に由来し「山王神社」「山王さん」と呼ばれ親しまれている

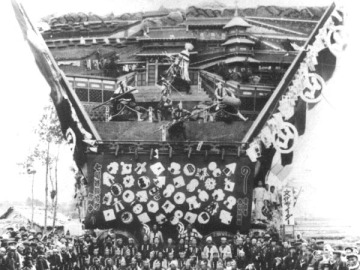

写真右:1923(大正12)年の「でか山」の記録写真。青柏祭は981(天元4)年に始まったとされるが、山車がこのような形、大きさになったのは室町時代後期との記録がある

「市民がこぞって参加する祭りで、開催前後は学校も祭りの話題で持ち切り。物心ついた頃から、『いつか自分が跡を継がないといけないんだ』と重圧を感じていました。将来が決まっているなら、若い時代に完結できることに打ち込みたい! と始めたのが陸上競技でした」

中学時代から始め、高校時代には400mハードルで日本トップレベルになった大森さん。家族からは神道を学べる國學院大学への進学を望まれるが、反対を押し切って早稲田大学を進路に選んだ。

「当時は、継ぎたくない気持ち半分、継がないといけないだろうなという気持ちも半分。そんな私に、父が継がなくていい条件として出したのが、『東大合格か、オリンピック出場か』。ならば、自分が目指すべきは陸上競技を極めることだと、強豪校の早稲田を選びました」

早稲田大学競走部時代には世界ランキングにも名を連ね、オリンピック出場は現実的な目標に。だが、1984年ロサンゼルスオリンピック(以下、ロス五輪)の開催は大学卒業の翌年。将来も見据えた末、大森さんは早稲田大学を卒業して、國學院大学に入学することにした。

「ロス五輪出場が見えてきて、父親にかつての約束の話をしたら、『東大とオリンピックに行けたら、と言ったんだ』となかったことにされました(笑)。いずれにせよ、卒業したら國學院に入ることは家族との約束で決めていました。日本陸上競技連盟の関係者からアメリカへの陸上留学の話もあった中、踏み切れなかった自信の無さも一因です。ただ、オリンピックを前に心は落ち着かなかったですね。國學院には練習できる環境はなく、味方が誰もいないような感覚になることもありました」

練習環境を求めた大森さんは、競走部の卒部生が所属する「早稲田アスレチック倶楽部」の選手としてロス五輪の舞台を目指すことに。モチベーションになったのは、共に汗を流した競走部の後輩たちの姿だった。

「実績のない選手ばかりでしたが、その分、彼らはものすごく練習をしていました。当時のリレーでは、『無名カルテットの日本学生新記録』として話題になったほど。そんな後輩たちと一緒に、無心に練習できる日々は楽しかったですね」

こうしてロス五輪出場を果たした大森さん。その後も陸上競技で世界の舞台を目指すため、國學院大学で神職資格を取得してからも日本体育大学大学院で学びを継続。ここで人類学や祭りそのものを研究したことが、その後の人生に大きな意味を持つことになった。

「自分は一生懸命に走ってきたわけですが、『これは好きでやっているのか。神事や祭りから逃げるためか』と悩んだこともありました。でも、ちょっと待てよ、と。日本最大の山車を引くわけですから、あの祭りで使う体の酷使度は生半可じゃない。そしてみんな人生を懸けてやっている。スポーツと一緒じゃないか! と気付いたんです。このことを突き詰めて考えたいと思うようになり、研究者として探求を重ねました」

1984年ロス五輪400mハードル出場時の写真(中央が大森さん)。結果は予選5着

困難なことをどう面白がれるか

ケガもあって競技の第一線から退いた大森さんは、29歳で郷里へ。神主として地元に根差しながら教壇にも立ち、陸上日本代表のコーチも務める忙しい日々を過ごした。

「能登では皆さん、『オリンピックに出た神主が帰ってきた!』と喜んでくれました。さまざまな仕事が重なってたくさんご迷惑をおかけしつつも、地元の皆さんと酒を交わしながら会話を重ねる日々は、祭りについて考えるフィールドワークにもなりました」

コンプライアンスをはじめ、常識が日々アップデートされる現代において、古来より連綿と続いてきた祭りに今、求められることとは?

「祭りはいわゆる文化財になり、観光化と健全化が求められています。ただ、文化財になった祭りは美しい反面、面白みに欠ける場合も。少子化が進む地方で祭りが生き残る上では、伝統を守ることに固執しすぎず、毎年少しずつでも新しいものを思いついて、自分たちが楽しい内容にすることが地域活性化の第一歩のはずです」

写真左:宮司として神事(大盃の儀)を行っているところ

写真右:2021年6月1日、東京2020オリンピック聖火リレー。ロス五輪日本代表、大地主神社宮司として聖火をつないだ

そんな折、2024年1月1日に襲った能登半島地震。大地主神社のある七尾市も激しく被災した。

「元日ですから、境内には数百人がいたと思います。他の神社では鳥居が倒れるケースもありましたが、当社の石の鳥居は倒れませんでした。もし倒壊していたら、死者が出たかもしれません。しかし、能登全体で見たら大変な状況です。震災で時代が20~30年進みました。日本の地方が今後直面する諸問題の最先端が今、能登にあります」

急遽加速した、高齢化、過疎化、後継者不足、働き口の減少。多すぎる課題を乗り越える上でよりどころになり得るのが地域に根差す「神社」であり、「祭り」の存在。そのためにも、大森さんは地域住民との会話をこれまでよりも重視している。

震災直後の大地主神社社殿の様子(左)、七尾市内の他の神社の様子(右)

「いろんな場所で、いろんな人と話をします。というよりも、話を聞きます。悩みは深いですが、能登の人間は我慢強いんです。皆さんと会話を重ねたことで、2024年は神事のみとせざるを得なかった青柏祭が、2025年には2年ぶりに『でか山』を復活させることができました。準備は大変だしお金もかかるけど、そこらで笑顔があふれている。これを来年以降どうするかという課題はありますが、まずは第一歩を踏めたのかなと思います」

2025年5月3日~5日にかけて行われた、青柏祭の曳山行事の様子。写真左手前の「でか山」の前面舞台には「能登半島地震復興記念」の文字が見える

この投稿をInstagramで見る

青柏祭の写真、動画の数々(大地主神社Instagramより)

他にも、復興の一歩に向けて取り組んでいることがある。能登半島一周約350キロを3日間かけて襷(たすき)でつなぐ「能登駅伝」。1968~1977年にかけて計10回開催され、当時は箱根駅伝や全日本大学駅伝と並ぶ大学三大駅伝の一つに数えられた伝説の大会を復活させるプロジェクトだ。

「まだまだ未確定のことばかりですが、復興の一助になるように地元の人たちも参加できる内容にしたい。そして、大学スポーツの新しい形も提案したい。箱根駅伝と似た大会を作っても意味がないので、学生にも意見をもらって、さまざまな方向性を考えているところです」

大きな困難に直面しても、未来志向で動きを止めない大森さん。未来を見据える学生に向けても「困難なことをどう面白がれるか。これができたら楽しいですよ」とアドバイスを贈る。

「人間が努力できるのは『面白い』と思ったことだけ。私の場合、それが400mハードルでした。練習後はいつも吐きそうなほどでしたけど、努力すれば記録が伸びるから面白いし、笑いながらできた。皆さんも何があっても乗り越えられる『本当に面白いと思えること』を見つけてほしいです。この年齢になって思うのは、人生は短いということ。やりたくてもできなかったことばかりです。若いうちから思う存分、困難なことを面白がってチャレンジしてみてください」

取材・文:オグマナオト(2002年第二文学部卒業)

撮影:石垣 星児

【プロフィール】

1960年、石川県七尾市出身。早稲田大学教育学部、國學院大学文学部神道学科卒業、日本体育大学大学院修士課程、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程修了。博士(スポーツ科学)。1984年ロス五輪(400mハードル、4×400mリレー)に出場。2000年シドニー五輪、2004年アテネ五輪では陸上日本代表コーチを務めた。現在は、金沢星稜大学人間科学部教授、北信越学生陸上競技連盟会長なども務めながら、「世界一足の速い神主」として大地主神社宮司を務める。研究テーマは、身体運動文化、祭り、風流(ふりゅう)(※)。

※囃(はや)しの伴奏での舞いや、華麗な山車の行列などのこと。

大地主神社Instagram:@sannouotokonushijinja