2025年度の「教えて! わせだ論客」のテーマは、「コミュニケーション」。複数の専門家の視点から、コミュニケーションについて考えます。初回のゲストは、社会言語学、異文化間コミュニケーションを専門とする栁田直美教授(大学院日本語教育研究科)です。日本における異文化間コミュニケーションの課題、日本の外国人居住者に向けた「やさしい日本語」に込められた意味など、非母語話者とのコミュニケーションを研究してきた栁田先生に、文化背景が異なる人々と理解し合うために私たちが意識すべきことを伺いました。

異文化間コミュニケーションにおいて大切な要素とは?

「あなたを知りたい」と本気で向き合うこと。コミュニケーションの目的は、「同じ意見になること」ではありません。「自分との違い」を積極的に受け入れることで、異文化間コミュニケーションはどんどん楽しくなると思います。

INDEX

▼非母語話者に向けた「やさしい日本語」

▼非母語話者とのコミュニケーション方略に関する研究

▼大学生が知っておくべき異文化間コミュニケーションの本質

▼コミュニケーションにおける「言葉」の役割

非母語話者に向けた「やさしい日本語」

栁田先生の専門「社会言語学」とは、どのような学問分野なのでしょう?

社会の中で言葉がどのように使われているかを観察して、言葉と社会の関係を探究する学問分野だと考えています。研究対象は「方言」や「若者言葉」の他、「異文化間コミュニケーション」なども重要なテーマです。特に文化的背景が異なる人同士が、社会の中で、どのようにコミュニケーションを取り、どう理解し合っているのかを明らかにすることが私の研究テーマだと思っています。

私は今、早稲田大学に通う留学生の日本語教育を担う早稲田大学日本語教育研究センター(CJL)の所長を務めています。早稲田大学では現在、約6,000人の外国人学生が学んでおり、そのうち毎年約2,000人の留学生がCJLで学んでいます。さらに、キャンパス近隣の高田馬場や新大久保エリアは、まさに多国籍タウン。早稲田大学は、社会言語学や異文化間コミュニケーションを研究するのに最適な場所なのです。

先生の研究テーマの一つ「やさしい日本語」は、最近ニュースでもたびたび話題になります。どのようなものか教えてください。

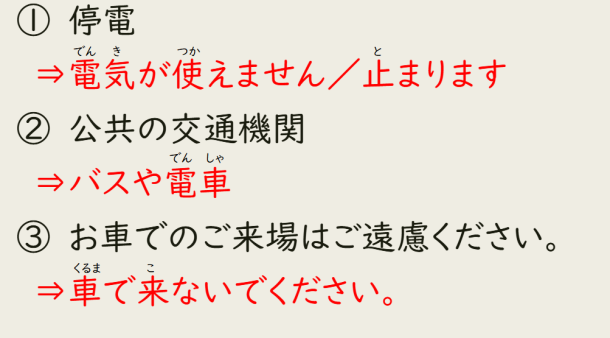

これは非母語話者、つまり日本語を母語としない人でも理解しやすいように短く簡単な文で、漢字に振り仮名を付ける、漢語やカタカナ語を多用しないなど工夫された日本語のことを指します。「やさしい日本語」は、1995年の阪神・淡路大震災の際に、安全情報を受け取れずに困っている非母語話者の人々が多数いたことをきっかけに、弘前大学の佐藤和之教授らが考案しました。

『「やさしい日本語」で伝わる! 公務員のための外国人対応』岩田一成・桝田直美(学陽書房、2020年)

「やさしい日本語」に関する論文は2000年代初期には出ていたのですが、注目されるようになったのは2011年の東日本大震災後です。震災当時の情報の伝え方に対する反省から避難指示などの場面で「やさしい日本語」が採用され、現在はNHKが日本に住む非母語話者の人々に向けて「やさしいことばニュース」を配信しています。

私も自治体職員向けに「やさしい日本語」の研修をしてほしいという依頼を受けます。近年、日本に住む外国籍の人々が大幅に増え、地方自治体の職員は最前線で彼らの対応をすることになりました。インバウンドブームも加わり、日本を訪れる外国人も多様化しています。今までは英語、中国語、韓国語の翻訳・通訳があれば外国語のサポートは十分でしたが、外国籍の人々の出身地が多様化し、3カ国語だけでは対応しきれなくなっています。しかし、全ての国の言語を翻訳・通訳することは現実的には不可能です。そこで注目されるのが「やさしい日本語」、つまり外国人でも分かる日本語なのです。

「やさしい日本語」の例

非母語話者とのコミュニケーション方略に関する研究

先生はこうした非母語話者とのコミュニケーションを研究対象にしていますね。きっかけは何だったのでしょうか?

大学の学部時代に地域の日本語教室でボランティアをしていた経験です。教室には、日本国内で働く日系ブラジル人が通っていて、仕事の後、夜遅くまで日本語を学んでいました。彼が言うには、「先生の日本語は分かるけど、会社の人の日本語は分からない」。それを聞いて非母語話者と話す日本人が、分かりやすい日本語を心掛けていない状況はおかしいと気付いたのです。

ポイントは「非母語話者との接触経験」にあると考え、非母語話者との接触経験が多い人・少ない人を比較して、コミュニケーション面でどのような「調整」をしているのか観察しました。前者は、非母語話者と一緒に勉強をしたり、友人関係を築いたりしている人、後者はあいさつ程度のコミュニケーションしかしていない人となります。

実験の結果両者の違いは明確で、非母語話者との接触経験が多い人は、外国人に話しかける際に文を短くしたり、確認を多くしたりしていることが分かりました。これが、私の表現でいうところの「調整」です。非母語話者との接触経験が多い人は、勉強をしたわけではなく、普段外国人と話す経験の中で「調整」の手法を習得していたのです。

私たちは日常的に言葉の「調整」を行っています。日本人同士でも初対面の人と話すときの日本語と仲の良い友達と話すときの日本語は、まるで別物ですよね。そこで、非母語話者と話す際に使う日本語や意思疎通の手法を明示して、外国人居住者の支援を担当する自治体職員などに教えれば、多くの問題が解決すると考えました。

大学生が知っておくべき異文化間コミュニケーションの本質

非母語話者との異文化間コミュニケーションで大切な要素とは?

相手にとって分かりやすい言葉、分かりやすいスピードで話すことが大切です。ただ、もっと大切なのは、相手を理解しようと歩み寄る姿勢だと思います。

私は大学院の修士課程修了後に3年間、中国吉林省長春で日本語教員をやっていたことがあります。その時はほぼ中国語ができない状態で、非母語話者としての行き場のないつらさを痛感しましたが、言葉が通じないなら身ぶり手ぶりで伝えてくる人や、とにかく同じフレーズを何度も繰り返す人など、さまざまなコミュニケーション事例を観察できました。テクニカルに「やさしい日本語」を追究するよりも、コミュニケーションから逃げずに相手としっかり向き合い、異文化を楽しむ態度が何より重要だと実感しましたね。文化や価値観が違うことは日本人同士の間でもありますが、ステレオタイプを取り払って「そういう考えもあるんだ」と相手の価値観を認めた上で、自分も主張するような基本姿勢が大切です。

コミュニケーションにおける「言葉」の役割

栁田先生にとって、「コミュニケーション」とは?

コミュニケーションとは、つまり「相互作用」でお互いを理解しようとする営みです。それは、相手がいなければ成立しません。コミュニケーションによって相手の考えを理解することもできれば、相手と自分を区別することもできます。コミュニケーションの目的は、「同じ意見になること」ではありません。「人は違って当然」という前提に立って、理解し合う道を探るのが理想です。そのために言葉を尽くして、お互いの認識の齟齬をなくしていくのが、コミュニケーションなのではないでしょうか。

社会言語学者の栁田先生が考える、コミュニケーションにおける「言葉」の役割とは?

言葉はコミュニケーションという「相互行為」のためのツールであり、「自己表現」のツールでもあります。顔を見ただけで、相手が喜ぶことや困っていることを理解できるなら「自己表現」の必要はなく、おそらく言葉は要りません。

また、言葉には人それぞれの個性が宿ります。言葉の種類によっては、「私はあなたとは違う」と相手との「差異」を表現することも可能です。こうした差異を乗り越えて、相手に寄り添って、同じ目線の言葉で話そうとする行為が「やさしい日本語」なのでしょう。

私は日本語を学ぶ人たちが母語とは違う言葉で自分を表現する過程で、いつもと違う自分の側面を見つけていく場面に遭遇することがあります。母語以外の言葉を獲得することは、自分を相手に伝える道具が増えることを意味します。ここにもコミュニケーションにおける言葉の役割があると思います。

最後に早大生に向けてメッセージをお願いします。

学生時代に異文化と出合う経験をたくさんしてほしいと思います。海外に行くだけでなく、キャンパスでも異文化間コミュニケーションはできます。留学生と話すだけでなく、日本人同士のコミュニティーでも異文化を体験できるでしょう。自分の「当たり前」が通じない経験をして、考え方や価値観が違う人と接し、「人は違って当然」という感覚を身に付けることで、人生はどんどん豊かになっていきます。

今は、クラスに外国籍の友達がいて当たり前で、これからは非母語話者との接触経験が多い人が多数を占める時代になり、「やさしい日本語」も特別なものではなくなるかもしれません。だからこそ、「やさしい日本語」に込められたコミュニケーションの本質とは何かを考えてみてほしいと思います。

栁田 直美(やなぎだ・なおみ)

大学院日本語教育研究科教授。筑波大学地域研究研究科修士課程修了。博士(言語学)。早稲田大学日本語教育研究センターインストラクター(任期付)、関西学院大学日本語教育センター常勤講師、一橋大学国際教育センター専任講師、一橋大学国際教育交流センター准教授を経て、2023年より現職。日本語教育学会常任理事。出入国在留管理庁「在留支援のためのやさしい日本語研修等に係る検討会議」委員(2023~2024年度)。専門は、談話分析、語用論、異文化間コミュニケーション、接触場面研究、やさしい日本語。

取材・文:丸茂 健一

撮影:石垣 星児

画像デザイン:内田 涼