クィア・スタディーズ入門【文化構想学部・文学部設置科目】

人間科学部 2年 井上 和樹(いのうえ・かずき)

最近「LGBTQ+」という言葉をよく耳にしませんか? 森山至貴教授(文学学術院)が担当する授業「クィア・スタディーズ入門」の「クィア」は、「LGBTQ+」の「Q」に当たります。このクィアという言葉には、「変態」「オカマ」などの意味があり、非異性愛者を差別的に叙述する言葉として使われてきた歴史があります。この差別用語を当事者たちが進んで使う取り組みは、差別用語を肯定的な意味に転じると同時に、従来「ゲイ」「レズビアン」などと個別に言い表されてきた多様なマイノリティーが、その差異を受け入れながら連帯していく試みだったのです。

最近「LGBTQ+」という言葉をよく耳にしませんか? 森山至貴教授(文学学術院)が担当する授業「クィア・スタディーズ入門」の「クィア」は、「LGBTQ+」の「Q」に当たります。このクィアという言葉には、「変態」「オカマ」などの意味があり、非異性愛者を差別的に叙述する言葉として使われてきた歴史があります。この差別用語を当事者たちが進んで使う取り組みは、差別用語を肯定的な意味に転じると同時に、従来「ゲイ」「レズビアン」などと個別に言い表されてきた多様なマイノリティーが、その差異を受け入れながら連帯していく試みだったのです。

そんな中「クィア・スタディーズ」は、異性愛を絶対の在り方とする社会的な規範が差別の原因ではないかと考え、同性愛だけではないさまざまなセクシャルマイノリティーへの差別を問題化するための契機を探求するものとして生まれました。この授業では、クィア・スタディーズ以前の運動からクィア・スタディーズの誕生、そして現代でどのような議論が交わされているかを、講義形式で学ぶことができます。

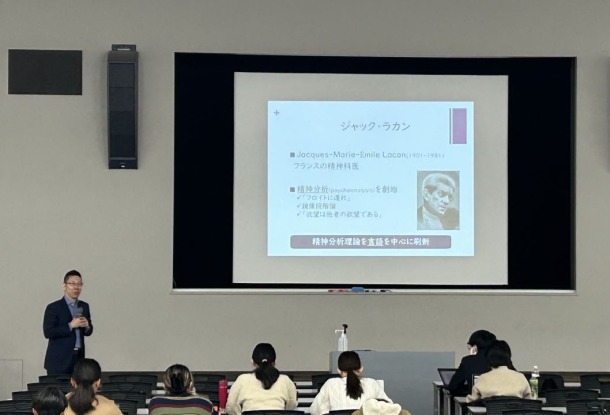

授業風景。この日の授業内容は「精神分析から情動へ」

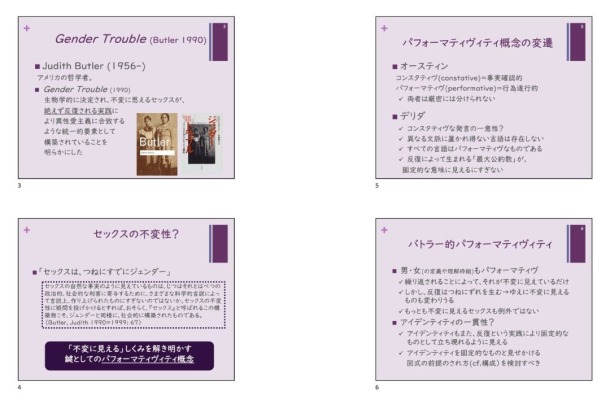

私が授業で特に印象的だったのは、米国の哲学者ジュディス・バトラーの「パフォーマティヴィティ」という概念です。バトラーは、「セックスは常にすでにジェンダーである」という言葉で、社会的・文化的に作られたジェンダーだけでなく、一見固定的に思える男/女の定義や枠組み(セックス)も不変ではない社会的構築物なのだと述べます。例えば、結婚後に仕事を辞めるのは女性に多いという現象は、社会的に作られたものだと言えそうです。

しかし、私たちの物質的な身体は社会的に作られたものではないのでは? と私は思いました。それに対して森山先生は、「仮に男/女の身体というものがあるとして、その背後には、身体のうち任意の一部分を取り上げて、それを男/女と私たちが判断してしまう思考の枠組みがある」とおっしゃいました。確かに「背が高ければ男らしい」という規範はあっても、「体重が重ければ男らしい」という規範は一般的ではありません。この点で、物質的な身体でさえも、それを男/女と判定する背後にある認識の枠組みは、私たちが普段無意識のうちに作り上げてきた社会的構築物と言えそうです。この時、私は自分の中に無意識にあった偏見を認識させられました。

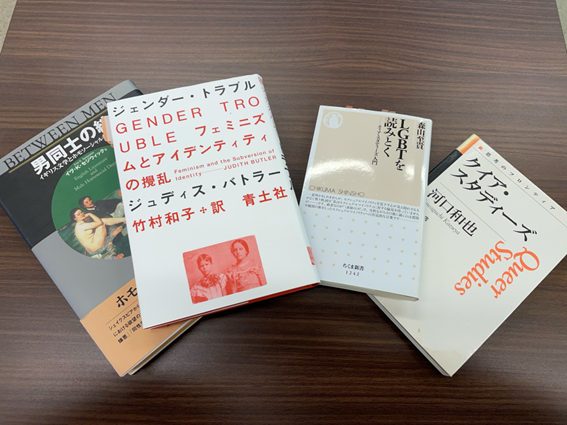

授業に使われる参考文献。右から2番目の『LGBTを読みとく―クィア・スタディーズ入門』(筑摩書房)は森山至貴先生の著書

私はこの授業を通して、性の在り方、差別に関するたくさんの専門語とその中で生きる人々のリアリティーを学びました。ジェンダーの諸問題に興味や知識がある人もない人も、この授業を通じて、自分の無意識のうちの偏見がパッと晴れる学問的な刺激が得られると思います。ぜひ、「クィア・スタディーズ入門」を受講してみませんか?