スウェーデンからロシアへ フィンランドにおける「ネイション」を考える

大学院文学研究科 博士後期課程 3年 吉田 眞生子(よしだ・まいこ)

私はフィンランドの歴史を研究しています。フィンランドと聞いて、皆さんは今、何を思い浮かべたでしょうか? サウナ、マリメッコ、それともムーミン? ムーミンを思い浮かべた方の中でも、ムーミンがスウェーデン語で書かれたのをご存じの方は少ないと思います。実は、フィンランドには国語が二つ(フィンランド語とスウェーデン語)あります。これは、フィンランドがかつて、スウェーデン王国の一地方だったことと関係しています。

私はフィンランドの歴史を研究しています。フィンランドと聞いて、皆さんは今、何を思い浮かべたでしょうか? サウナ、マリメッコ、それともムーミン? ムーミンを思い浮かべた方の中でも、ムーミンがスウェーデン語で書かれたのをご存じの方は少ないと思います。実は、フィンランドには国語が二つ(フィンランド語とスウェーデン語)あります。これは、フィンランドがかつて、スウェーデン王国の一地方だったことと関係しています。

フィンランドでは、1809年にロシア帝国に編入されたものの、それ以降もスウェーデン王国の法や宗教の維持が許され、行政や教育の言語としてもスウェーデン語が使用されていました。そのため、多くの民衆がフィンランド語を話していたのに対して、高等教育を受け、役人や教師などになった者たちの多くは、スウェーデン語を日常的に用いていました。しかし、次第にフィンランドでは、スウェーデン語話者の知識人の中から、「フィンランド語を土台としたネイション(国民/民族)」という考えが示されていきました。そして、それへの反対と、それに代わる多様な「フィンランド・ネイション」の構想(例えば、共通の歴史や祖国を土台とした二言語のネイション)もまた、スウェーデン語話者の知識人の中から現れてきました。私は、彼らの議論の過程を、フィンランド社会の変化だけでなく、ロシア帝国全体の変化にも目配りしながら明らかにすることを目指しています。

フィンランド・ヘルシンキのクリスマスマーケットの様子。留学中に友人と行きました

私がフィンランド史に関心を持ったきっかけは、文学部西洋史コースの講義でした。たまたま19世紀のフィンランドについて聞く機会があり、「ネイション」の問題を考えるのにフィンランドの事例は興味深いのではないか、という直感で、卒業論文のテーマに決めました。しかし、19世紀のフィンランドを研究するためには最低でもフィンランド語とスウェーデン語が読めなくてはならず、当時どちらの知識もなかった私は思うように研究することができませんでした。元々私は高校の世界史の先生になるのが夢で、研究を続ける気はなかったのですが、悔いを残したままにしたくないという思いで大学院に進学しました。

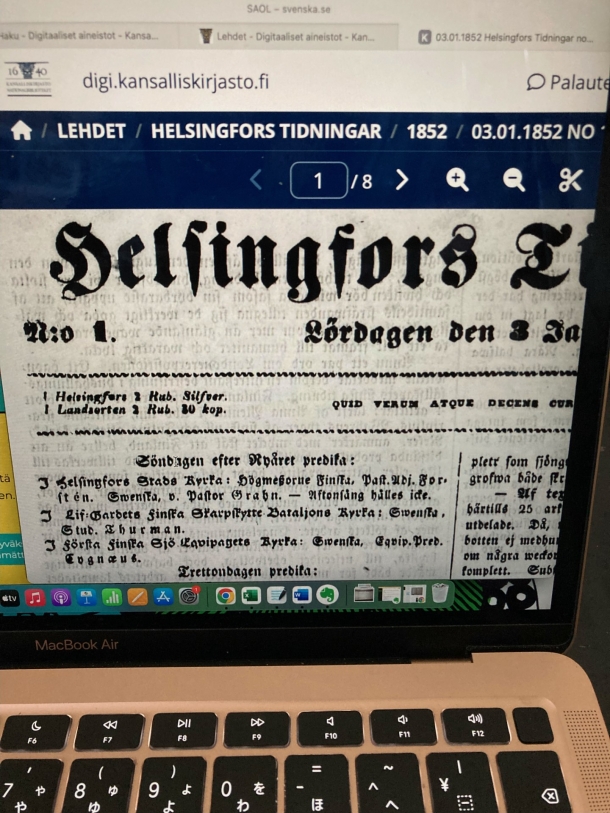

19世紀半ばにフィンランドで発行された新聞。現地に行かないと入手できない史料ももちろんたくさんありますが、Webサイト上で閲覧可能な史料も多いです

修士課程では、「トビタテ! 留学JAPAN」(※)の支援を受け、フィンランドのヘルシンキ大学に交換留学しました。語学の授業やフィンランド史の講義、ゼミはもちろんですが、それぞれ文学、人類学を大学院で研究していた留学生2人との共同生活は濃密でした(ちなみに共通語はフィンランド語でした)。3人ともアジア出身だったので、新型コロナウイルス感染症流行時には、寮の他の留学生から嫌がらせのピンポンダッシュをされるようになり、なかなか解決できずに困っていました。ところがある日、帰宅するとリビングの机には取り外されたドアベルとネジが。ドアベル自体を取ってしまえという彼女たちの大胆な発想に驚き、たくましさに感心しました。帰国後もそれぞれの場で研究を続ける彼女たちには、今も刺激をもらっています。

(※)文部科学省が展開する官民協働の留学促進キャンペーン。

博士後期課程に進学し、当初に比べれば語学力も知識量も向上したものの、史料と向き合うたびに自分の未熟さを痛感します。それを成長の余地として前向きに捉えることができず、落ち込むことも多々ありますが、それでも精いっぱい根気強く読み進めた史料から、新たな発見があったときの喜びは大きいです。自分が置かれた環境に感謝しつつ、まずは博士論文の完成に向けて、今後も真摯(しんし)に一歩ずつ、研究を進めていきたいと思っています。

ある日のスケジュール

-

時々食べたくなる、早稲田キャンパスの近くにある「図星」の油そば

06:30 起床、ストレッチ、朝食

- 08:00 自宅で研究(史料や研究文献を読んだり、論文を書いたり)

- 11:30 昼食

- 13:00 大学でLA(Learning Assistant)の勤務

- 18:30 夕食

- 20:00 フィンランド語が母語の友人と言語交換(Zoomで週に1回やっています)

- 22:00 入浴など

- 23:30 就寝(なるべく日付が変わる前に寝るようにしています)

週1で行っている言語交換の様子。普段フィンランド語を話す機会が全くないのでありがたいです