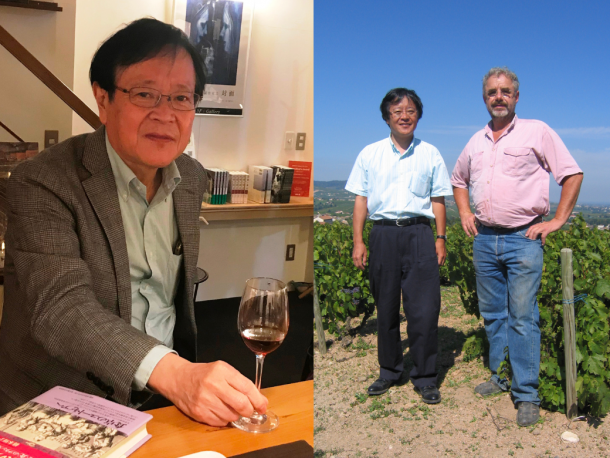

2004年9月ボージョレ地方ヴィリエ=モルゴン村で「自然派ワインの王様」故マルセル・ラピエールと(右)、元ゼミ生が家族と経営している東京・目黒のブックカフェ「ふげん社」で赤ワインを一杯(左)

教育・総合科学学術院教授 福田 育弘(ふくだ・ いくひろ)

1980年早稲田大学第一文学部フランス文学科卒業。1989年早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程フランス文学専攻退学。この間、1985年から1988年、フランス給費留学生としてパリ第Ⅲ大学博士課程に留学。専門は飲食の社会史(飲食表象論)。2022年より早稲田大学総合研究機構「食と農の研究所」所長

(写真提供:wa-syu offocial online shop 撮影:和田真典)

『早稲田ウィークリー』の「教員のオフタイム」にワインのことを書いてほしいという。確かに、私はワインが好きだし、ワインに関する歴史書を訳したり、ワインについて自ら書いたりもしています。しかし、私にとってワインを含む飲食はすでに久しい以前から研究対象です。

きっかけは、大学院在籍中の3年間のフランス留学時代。それまでずっとフランス近現代文学を研究してきましたが、フランスの飲食文化に魅了されてしまったのです。もっといえばワインにハマったのです。多様なワインの味わい、安くてうまいワインの存在、普段から料理にワインを合わせるおいしさの相乗効果、会話のはずむ食卓の楽しさ…。もともと食べたり飲んだりは好きだったのですが、それを生活の術の一つとして多くのフランス人が当たり前に楽しむ姿に、自分の食いしん坊ぶりが本来の居場所を見出したのでした。

2023年4月に上梓した著書『自然派ワインを求めて 日本ワインの文化学』(教育評論社)。 日本ワインの歴史から、自然派ワインへの流れなど、日本ワインを文化的に考察した一冊

その後、フランス文学における飲食場面を分析しだすと、かつて読んでいたときにはさして気にも留めなかったその描写の多さと豊かさに驚きました。さらに、領野を日本文学にまで広げると、そこにもフランス文学の場合と異なる飲食の象徴的な叙述がありました。それらについて考察した論文をいくつか書いているうちに、とうとう飲食の歴史や文化を考えることが本職となってしまいました。

飲食においては、イメージと暗黙の価値付けとしての表象が大きな意味を持っていることを考慮して、私は自分の専門を勝手に「飲食表象論」と命名しています。

私の妻も早稲田大学文学部の卒業生で、独身時代ワインバーで働いていて、そのときにソムリエの資格を取得しています。そんな妻と共に、今日の料理にどのワインが合うか議論しながら、毎晩最低1本のワインを飲んでいます。ちなみに、自宅の冷蔵庫型ワインセラーには約220本のワインが眠っています。

自宅のワインセラー。その日の夕食に合うワインを選ぶのは、癒しの時間です

ここ数年、そんな妻と私がよく飲むのが「自然派ワイン」です。ぶどう栽培を有機で行い、醸造にも野生酵母を使って、酸化防止剤を未使用か最低限に抑える、自然な作りのワインです。環境にも身体にも優しい、とても素直で飲みやすいワインです。

写真左:隔週で通う恵比寿にある自然派ワイン専門店のパイオニア「3amours(トロワザムール)」 。2,000円台ですばらしいワインが手に入るのでお勧めです

写真右:同店の店長と。毎度ワイン談義に花が咲きます

自然派ワインを置いているレストランやワインバー、自然派ワインの専門店も増えているので、「ワインはちょっと」という人にはぜひ試してもらいたいですね。

よく趣味を仕事にするのは良くないと言われますが、私は好きなことを専門にして良かったと思っています。

福田先生も愛飲! 2,000円台前半で本当においしい自然派ワイン4選

福田先生行きつけのワインショップ「3amours(トロワザムール)」の店長・久保田さんに、学生にも購入しやすい4本を紹介していただきました。

※表示価格はトロワザムールでの店頭価格(税込み)です。掲載時の価格のため、値段が変わる可能性があります。