生成AI(人工知能)と教育の融合で目指す、自主的思考と教育効率の両立

大学院教育学研究科 高度教職実践専攻 1年 彦田 泰輔(ひこだ・たいすけ)

私は大学院教育学研究科の高度教職実践専攻で、現職教員学生として指導理論と指導における高度な実践力・応用力を身に付けることを目的として研究を行っています。特に、教育現場におけるChatGPTなどの生成AIの活用とその研究が主要な関心事です。

教育とAIが交錯する中で、新しい教育スタイルや学びの形がどのように生まれるのか、田中博之教授(教育・総合科学学術院)が担当する大学院での授業「授業分析の実践力」やAI教育研究所(早稲田大学田中博之研究室)主催の夏季研修会で学び、以下の五つの資質・能力に注目して研究しています。

- 問題解決力: 自ら課題や問題、仮説を設定し、AIと協働しながら主体的に解決する

- 論理的思考: AIとの対話を通じて、筋道を立て、知識を活用する

- 批判的思考力: AIの提供する情報の真偽を確認する

- 総合表現力: AIと作成した文章、図、画像、動画、音楽などを用いて個性的に表現する

- 創造性: 著作権を侵害しない、オリジナルな作品をAIで創る

私は現職の中学校教員でもあり、教育現場がいかに多忙に押しつぶされそうな状況なのかも理解しています。その中で現れた新たな可能性が生成AI、特にChatGPTのような高度な大規模言語モデルです。これまでの研究により、「『ルーブリック(※)』の作成補助」、「学習指導案作成」、定期テストなどの「解説作成」や、間違った問題を復習できるような「類題作成」に活用できることが明らかになっています。

(※)課題に対する学習の到達度を評価する際に使用する指標。

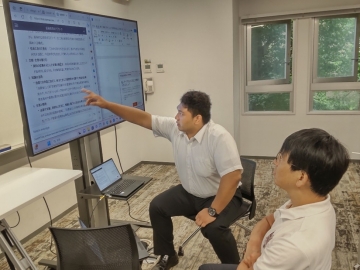

写真左:夏季研修会で同専攻の1年生と高等学校の教科「公共」における金融教育の在り方を構想し、その中で使用するルーブリックを作成しました

写真右:高度教職実践専攻にとって最も重要な場の一つ「学校臨床実習」で、教員が教育研究課題の解決に取り組む力量を鍛える、実習Ⅲ構想検討会で発表をしている様子

また、小学生向けに「AIリテラシー教育において大切にしたいこと」をカードゲームで深めていく教材も、生成AIを活用して開発しました。これにより、子どもたちがAIに対する理解を深め、より安全かつ有意義な方法でAIを使いこなせるようになることを期待しています。

生成AIと教育の融合は多くの期待を持って迎えられていますが、それだけでは不十分です。「話し愛・助け愛・深め愛」によるAI(愛)教育の新しい形態を確立し、その成果を広く社会に還元することを目指し、この三つのキーワードを組み込むことを提案しています。

【話し愛】AIの普及でコミュニケーションの形が変わっていますが、真心のある対話を維持する必要があります

【助け愛】AIを教育支援ツールとして、教員の専門性を高めることで、教育環境の質を向上させます

【深め愛】AIは高度な推論や計算はできますが、理解や共感は人が担うべきです。この要素が教育の質を高める鍵です

研修会で講師を務めた際の様子

AIはアイデアを整理したり、足りないことを補ったりすることはできますが、最終的に教室で何を、どのように教えるかは教員が判断しなければなりません。過去の経験と合わせてAIを授業づくりの補助に活用することも大切ですが、教員が目の前の生徒をイメージし、「どうすればフィットするか」という視点で授業を設計する役割が不可欠です。このバランスを見極めながら、研究を続けていくつもりです。

ある日のスケジュール

夏休み、大学生と中学生の息子たちと共に北アルプスの秘境温泉を巡る1週間の旅に出掛けました。メリハリをつけることが楽しく研究する秘訣(ひけつ)!?

- 06:10 起床・朝食

- 08:50 授業開始

- 12:20 昼食(ワセメシを代表する三品食堂で「あいがけ」。ストレスがない生活&若者と同じ代謝量はないので、入学後体重増。いつかは「カツミックス」を、と夢見る)

- 13:10 授業 (2コマ続きの200分! 事後課題もタフです…。学部を卒業したばかりの修士の若者と、私のような現職教員が刺激し合えるところも魅力的)

- 16:40 図書館 (その日の課題はその日のうちに。中央図書館で充実した文献にあたる)

- 18:00 研究 (広島東洋カープの試合経過をスマホで気にしながら。展開によってはどちらがメインか分からなくなることも…)

- 20:00 帰宅・夕食( ChatGPTの利用回数の制限を超えたところで帰宅)

- 23:00 利用制限が解除され、続きを再開

- 24:30 就寝