「早稲田小劇場どらま館」×「早稲田ウィークリー」による「演劇のはなし」のコーナーでは、「演劇入門」「誰にでも伝わることばで」をキーワードに、さまざまな分野で活躍する、演劇にゆかりのある早大出身の著名人にインタビュー。演劇の魅力をお話しいただきます。今回のゲストはフリーアナウンサーで女優としても活躍する、八木亜希子さん(1988年第一文学部卒)です。

八木 亜希子(やぎ・あきこ)神奈川県出身。1988年第一文学部卒業。在学中はミュージカル研究会(当時公認サークル、2009年解散)に所属。卒業後、株式会社フジテレビジョンに入社し、アナウンサーとして活躍。2000年にフリーアナウンサーに転身し、女優としても活動を開始。2002年、映画『みんなのいえ』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『明石家サンタ史上最大のクリスマスプレゼントショー』(フジテレビ)は1990年から30年以上にわたり出演中。

フリーアナウンサーから女優へ。三谷幸喜さんから学んだ演技との向き合い方

――1984年に早稲田大学第一文学部に入学後、ミュージカル研究会に所属されたきっかけを教えてください。

早稲田に受かった中高の同級生2人と一緒に、それぞれが興味のあるサークルを順番に見学に行ったんです。その中でも、ミュージカル研究会はすごくアットホームな雰囲気で、脚本も歌もダンスも全部自分たちで作っていると聞いて、楽しそうだったので入会しました。元々はその同級生が興味を持っていたサークルで、私はミュージカルを映画でしか観たことがなかったし、歌もあんまり得意ではなかったんですけど(笑)。

――脚本も音楽もダンスもオリジナルだなんて本格的ですね。

よく考えたら、すごいことですよね。当時は年に2回、部室で行うアトリエ公演と劇場を借りて行う公演がありました。公演では部室が一緒だったモダンジャズ研究会(公認サークル)が演奏してくれました。生演奏でミュージカルなんてブロードウェイみたいですよね。私は主に衣装と会計担当でしたが、サークル員が20〜30人と少なかったので、全員出演しなくちゃいけなくて…。1年生の冬の公演では、いきなりソロパートを与えられて倒れそうになりました(笑)。

写真左:1年生のときに部室で行ったアトリエ公演。当時、戸山キャンパスのスロープ下にあった部室で活動をしていたそう

写真右:2年生の秋の公演での一枚

――印象に残っている上演作品はありますか?

六本木の劇場を借りて公演をしたときに、『ボーイ・ミーツ・ザ・ガール』というオリジナル曲をソロで歌ったんです。こんな男性は嫌だとか、こんな男性がいいとかの歌詞だったのですが、実はその歌をアナウンサー試験で歌いました。面接の際に緊張のあまり声がものすごく小さくて、面接官に心配されてしまったみたいで、「ミュージカル研究会に所属しているのなら、何か歌えるの?」と聞かれて。歌い出したらちゃんと声が出るようになったので、この歌のおかげで合格したようなものかも。今でも歌えるくらい思い出深い曲ですね。

――アナウンサーを目指したのはなぜだったのでしょう。

1994年から放送を開始した『めざましテレビ』(フジテレビ)の初代メインキャスターを務めた

在籍していた心理学専修では、3年生になると実験が大変だったので、授業を優先すべく、サークルは裏方としてお手伝いするスタンスに変更したんです。でも、授業が大変な割に、心理学を生かした就職先が当時はあまりないことが発覚。一方で、エンターテインメント業界の裏方にも興味があったので、それならばマスコミの制作を受けようと、マスコミセミナーに通い始めました。そこでアナウンサーの方の講演を聴き、インタビューなどで人の話を聞く仕事ってすごく心理学と通じるものがあると気が付いたんです。そこからアナウンサーを目指すようになりました。

――そうして1988年、株式会社フジテレビジョンにアナウンサーとして入社。2000年にフリーアナウンサーに転身後、女優としても活躍されます。演技に取り組もうと思ったのはなぜでしょうか?

フジテレビ時代、劇団の方たちがコントを披露する『5コマくん』という深夜番組で司会を担当していたんですが、その番組の最終回になぜか私もコントに参加することになって。どうやらそれを劇作家の三谷幸喜さんがご覧になっていたらしいんです。それで三谷さんが、「この人、なんか使えるんじゃないか」と思ったみたいで。どこで何を見られているか分からないものですよね。

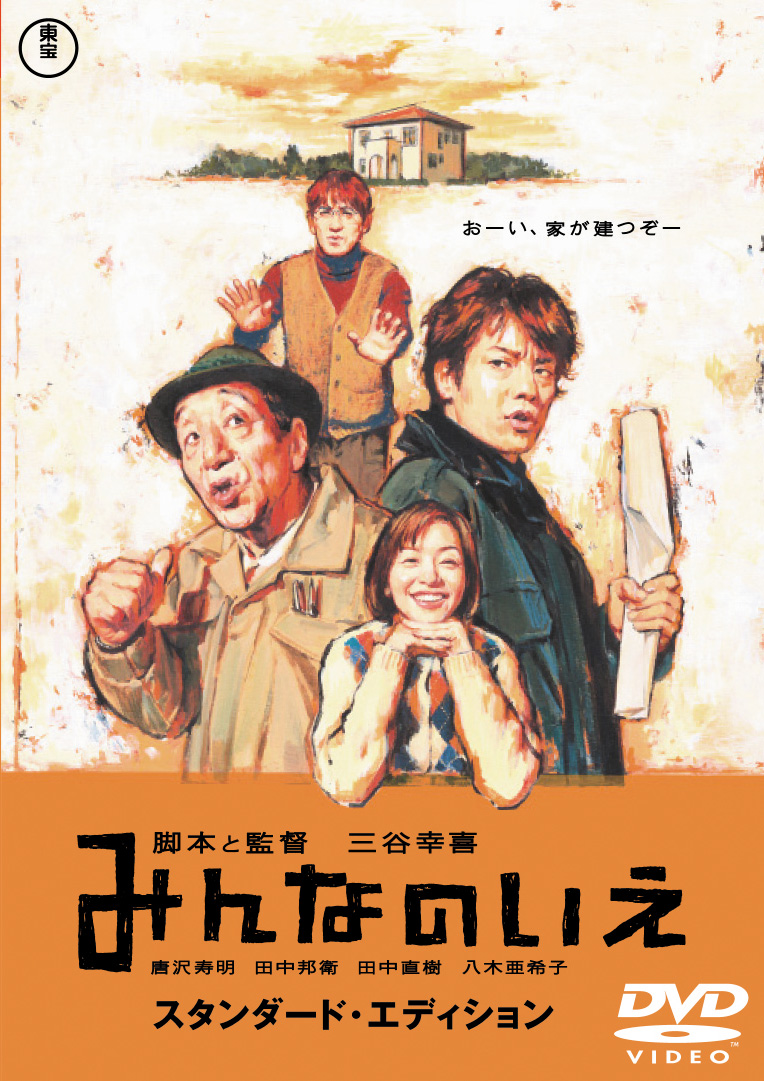

フジテレビを退社後、三谷さんからすぐにお声掛けいただきました。最初は冗談だと思ってスルーしちゃったんですけど、2、3カ月後にまたご連絡があって。本気だったんですか!? と驚きました(笑)。そうして三谷さんの監督作『みんなのいえ』(2001年公開)に出演することになったんです。

――初めてプロとして演技に挑戦されてみていかがでしたか?

夫婦役を演じたココリコの田中直樹さんも映画は初めてでいらっしゃったので、三谷さんが私たち2人のために稽古期間をとってくださったんです。1カ月くらい他の方に先駆けてお稽古を始めて、三谷さんに一から細かく教えていただいて。今思うと本当にぜいたくな時間でした。これまで自分を女優と思ったことはないですが、一つ一つのせりふや動作について丁寧に考えるようになり、お芝居に対する向き合い方は確実に変わりましたね。その後も演技のお仕事が続いているのは、本当に三谷さんのおかげです。

「みんなのいえ スタンダード・エディション」、DVD発売中、3,080円(税抜価格 2,800円)、発売元:フジテレビ・東宝、販売元:東宝、© 2001 フジテレビ 東宝

同世代の人たちのエネルギーを、学生演劇で受け取ってほしい

今回、演劇初心者に向けて、早稲田大学演劇博物館が運営する JDTA(Japan Digital Theatre Archives)(※1)の収蔵作品の中から、八木さんおすすめの作品として、劇団「第三舞台(※2)」の『朝日のような夕日を連れて’87』をピックアップしていただきました。

――この作品は鴻上尚史さん(法学部卒)率いる第三舞台が、紀伊國屋ホールという大きな劇場で初めて演じた作品ですね。

当時は学生演劇が盛んな時代。第三舞台だけでなく「キャラメルボックス」「夢の遊眠社」など、後に人気を呼ぶ劇団たちがまだ小さい劇場に立っていて、私も一観客として楽しんでいました。その第三舞台が紀伊國屋ホールでデビューするのは、当時としてはすごいビッグニュースで! 早稲田の演劇サークルのみんなが喜んだ瞬間だったと思います。

『朝日のような夕日を連れて’87』は、舞台装置は殺風景で、出てくる演者は男性5人だけと、作品自体は割と地味なんですけど、劇中のギャグは時代の空気感を反映していて、その当時の若者の正直な気持ちが織り込まれていた作品で。どこにもおもねっていないし、自分たちの葛藤とか悩みが等身大に描かれていました。

(画像提供:サードステージ)

あらすじ(JDTAより引用):

1981年、早稲田大学大隈講堂で劇団「第三舞台」の旗揚げ作品として上演された、第三舞台の代表作。本作、87年版も含め、当時の世相に沿う形で内容を進化させ、再演を行っている。玩具メーカー「立花トーイ」の世界と、ベケット「ゴドーを待ちながら」を下敷きにした世界を、5人の登場人物が駆け巡る。

私自身、1987年はちょうど学生から社会人になる境目のタイミング。そんなときに第三舞台がマイナーからメジャーの舞台に行く、つまりただの若さだけじゃなくて、確固たる作品を持って世の中に打って出る、という境目にいたので、人生の中で二度とない瞬間を一緒に過ごした感覚があるんですよね。今の学生が観たらどう感じるのか分からないですけど、当時の私と同じように社会に出る一歩手前を過ごす皆さんにこそ観てほしい、すごくすてきな作品だなと思って選んでみました。

(※1)早稲田大学演劇博物館が運営する、舞台公演映像の情報検索特設サイト。収蔵作品は、早稲田キャンパス6号館3階閲覧室AVブースで無料で視聴することが可能(予約制)。視聴・予約方法はこちら。

(※2)1981年、「演劇研究会」(公認サークル)の中の劇団(アンサンブル)として結成された。その時々の風俗を取り入れたせりふのやり取り、流行の音楽を多用しダンスを取り入れた舞台進行などが、1980年代初頭、観客に熱狂的に迎えられ、演劇に興味のなかった若者たちをも劇場へ足を運ばせた。

――同じ時と空間を共有した感覚は、演劇でしか味わえない独特のものだと思います。一方で今の学生にとっては、演劇を観に行くことは少しハードルが高くなっているようにも感じられるのですが。

気持ちは分かります! チケット代も高いですし。ただ、高いからって敬遠されてしまうのはとても残念なこと。舞台って生モノで、本当にその瞬間にしか味わえない空気があるんですよね。だから、学生時代はそんなに立派な演劇を観なくていいと思います。むしろ、積極的に同級生がいる演劇サークルのチケットを買ってほしい。同世代の人たちが表現するエネルギーを共有すると、モヤモヤしているのは自分だけじゃないんだって元気になったり励まされたりするので、それを体感することが若い時代には大事だと思うんです。まだ何者でもない人々による舞台の中にこそ、いろんな面白いものがあるはずですよ。

取材・文:末光 京子(1998年理工学部卒)

撮影:石垣 星児

画像デザイン: 内田 涼